|

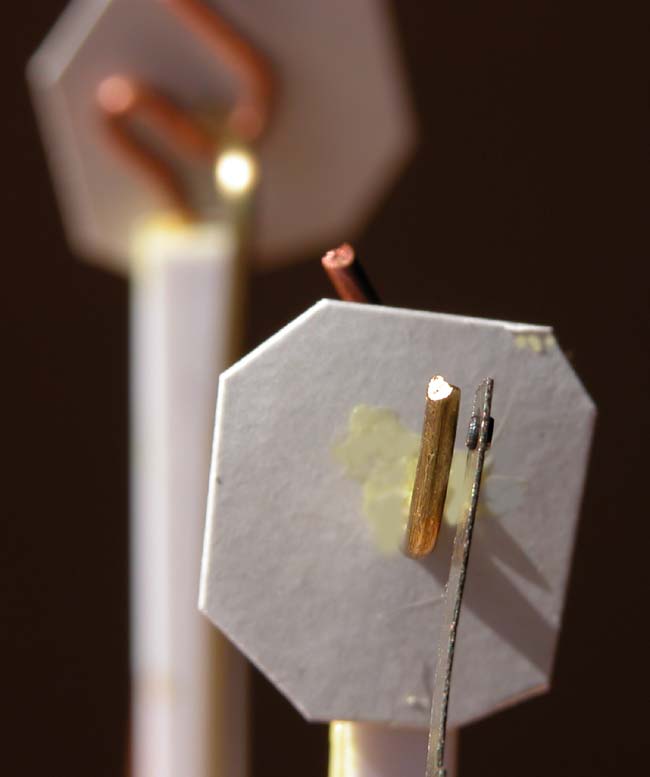

右側支点近くに付加した接点部分 |

小学生たちが工作した「電気ブランコ」 |

電流と磁界の関係を検証するための実験としてよく使われてきた装置であるが、「青少年のための科学の祭典」で実験工作するために少しだけ工夫した。

従来、電気ブランコは手動で電流を断続して動かしていたが、回路に接点を付加して動き続けられるように試作した。 なお、長い時間使用しているとブランコをつり下げる部分で接続不良になることが多いが、「接点復活剤」を使用することによって解決することができた。

接点の部分は写真(右)に示したとおりだが、ブランコの動きの中でどの位置で接続するか? スイッチにどの程度の弾力性をもたせるか?等調整は面倒だったが動かし続けることができた。

調整のポイント ・ブランコが垂直になった状態で接点が1mm開いている。

(支点から高さ1cmの場合)

・接点を支えるバネは、やや弾力性があるほうがよい。

工作実験した「電気ブランコ」の主な準備物

・磁石(Φ15mm x 8mm 1400ガウス)

・エナメル線(ブランコ部分 0.6mm)

・針金(支柱部分)

・台(ベニヤ板と木片)

・電源(乾電池、電池ボックス 実験時はDC.2V電源装置を使用)

戯言(たわごと)

理科の学習では知識理解が重視されているせいか、教材の配列が気になる。

科学教育を考えれば教材の順次性や探求を目指す教材観をもっと重視すべきではないだろうか?

1960年代にアメリカでつくられた「PSSC物理」は、科学教育を本格的にとらえたものとして大変参考になる。 内容に偏り(光への探求)は見られるが、本質的なねらいがはっきりしておりPSSC Philosophyと言われた由縁でもある。 当時アメリカはソ連の「スプートニック」ショックを受けて科学教育の改革に取り組んでいる。

大学、高校の教員が中心になって莫大な費用と長い期間をかけて取り組みつくりだしている。

教科書、ノート、実験機器、映画、実験指導書などすべてにわたって斬新なものが生み出された。

日本語版も翻訳出版され、現代化の流れの中で学習指導要領にも一部取り入れられたりしたが、部分利用であって本質的なねらい、教材観が軽視されたのは残念だった。

今でも「落体運動の記録」などに使われている記録装置(テープ式)等が残っている。

今回の電流と磁界に関する学習教材の流れとしては

エルステッドの実験を重視して、磁界と電流の関係を発見したことの意義、その後の物理学の研究に大きく貢献し、科学技術の発展を成し遂げたことなども理解させたい。

小さな発見が大きく発展し創造していく原動力になること。

科学的思考、順次性を考えた教材配置の試案

1 磁石 発見 性質 体験 利用 磁力線 磁界

2 磁石と電流 電流が磁界をつくる

3 エルステッドの実験

電気エネルギーを機械的エネルギーに変換する原点として考える。

エルステッドの実験

電気ブランコ モーターの工作実験

4 ファラディーの発想と実験

電流 → コイル → 磁界

←←←← ? ←←←←

逆もまた真なり?

発電の原点と考えられる

発電のしくみを理解する実験

・電磁誘導の実験

・磁石とコイルでLEDを点灯する。

・地磁気による発電

・発電機

5 オープンエンド的に知識を発展創造させる。

思考事例 ・モーターのしくみ、構造を変形させて考える。

・海水の中で磁界を作り電流を流す

・

|

|

|