|

|

|||||||

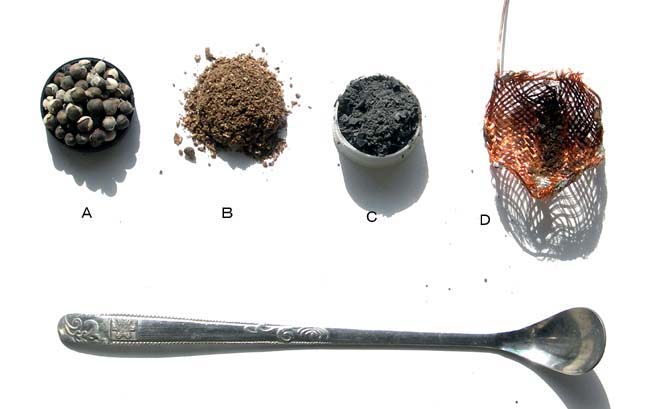

| 香は祈りの香として日本に伝えられた 平安時代には貴族たちが生活文化として欠かすことができないものとなっていたと伝えられています。 ここでは香道の理解などは全くできませんが、老人の戯れとして取り組んでみました。 ハマゴウは以前にも取り上げていますが、葉や茎は線香の原料にも使われているそうです。 果実は径5mm〜7mmで芳香があり黒色です。 浜香、蔓荊子(生薬名)と言われ薬用になっている。 古名は「はまはい」とも言われている。 香を聞くための方法 1 ハマゴウの果実をよく乾燥させて粉末(B)にする。 2 ハマゴウの葉や茎を燃やして灰(C)を作る。 3 金網(銅線)で燃焼籠(D)を作る。 4 果実の粉末(B)と灰(C)をほぼ等量混ぜ合わせて香材を作る。 5 サザエの殻に燃焼籠をセットする。 銅線で固定 6 香材(4)に点火すると油分があるので炭などの種火がなくても自然に燃焼を続ける。 この時葉や茎で作った灰は、触媒のような働きをしているようである。 いろいろな配分で調合テストした結果この比率がよかった ハマゴウの香を聞くと何となく浜辺を連想し、癒しの心がはぐくまれるような感じがする。 線香のように固有の匂いは感じないが心地よい場を醸しだし、静の中に新しい感覚が生まれるようである。 静かな部屋の中では、1mぐらい煙が糸状に細長く立ち上る姿も美しい。 書斎で五感を研ぎ澄まして徒然なる時を過ごすのも格別である。 |

|---|