|

|

|

| 左の写真は船越海岸から島勝浦に昇った蕪虹を撮影したもの |

|

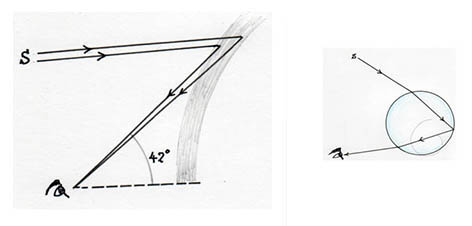

| 雨上がりなどに太陽が出ると虹を見ることがある。 空気中の水滴が太陽光を分散して生じるものである。 右上の図は、光の分散を示すものだが、人工衛星など高所から観れば輪の虹が見えるのではないだろうか。 雨粒の大きさによっても色の変化が見られ、大きくなれば白色に近づいてくる。 下部だけが地平線上近くに短い柱のように立つ虹を『蕪虹』(カブニジ)と呼んでいる。 写真の虹もこのように見えるが、天空の彼方から恵みを運び込んでいるのではないだろうか。 漢字の『虹』も不思議な文字だが、日本では昔虹を『ぬじ』と言っていたらしい。 万葉集では 『弩自』(ヌジ) 日本書紀では『奴之』(ヌシ) 方言では『のじ』 『ぬぎ』 『のぎ』などがあり 沖縄では アオダイショウを『あうなじ』と言い青い長いものの意味があるらしい。 漢字の虹の意も大虫(大蛇)であるようだ。 民間信仰でもよく使われている。 大蛇の化身、池沼の主である竜とも言われている。 宗教、説話などにもよく使われるが、聖書にも記載されている。 『我わが虹を雲の中に起こさん、これ我と世との間の契約のしるしなるべし』(創世記) 虹の根本に金の水差しを捜すと言う説話もある。 |

|