|

|

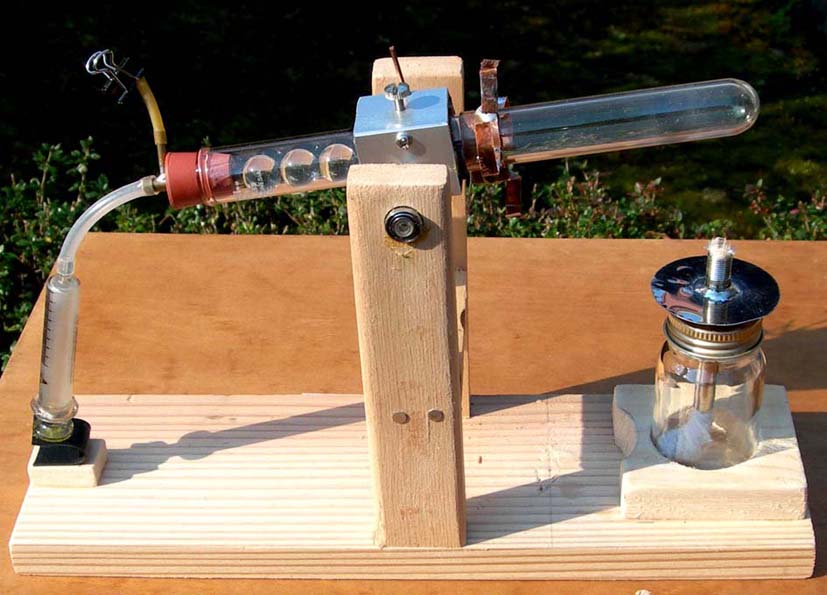

試験管の支点右部に渦巻き形状の放熱板を取り付ける。

|

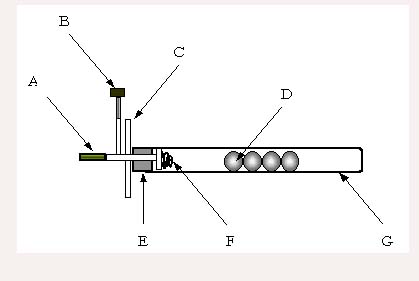

A シリコンチューブ B 空圧調整用クリップ C 放熱板

D ビー玉(12φ4個) E ゴム栓 F 螺旋バネ(放熱補助)

G 試験管加熱部 試験管(内径14mm 長さ165mm)

注射器 2cc |

1 ビー玉スターリングエンジンの試運転結果

・ビー玉5個を使って実験した場合の結果

30分間連続運転中の加熱部と試験管口部の温度(試験管外部の温度)

F部の温度・・・27℃ G部の温度・・・225℃ 気温 26℃

・ビー玉を4個にした場合の実験結果

10分間連続運転した後に火を消し、その後自動的に158回シーソー運動を続けた。

運動が停止した時点での各部の温度は

F部の温度・・・32℃ G部の温度・・・54℃ 気温 30℃

加熱部はあつくてさわれないが、F部はほぼ気温に等しく試験管固定部やF部、放熱板などによる効果とも考えられる。

ビー玉については、熱伝導率の低いもの(発泡ガラス球など)を使えばもっと効率がよくなると考えられる。

温度測定は試験管外部でしか行うことができなかったが、できれば内部空気の温度測定をしたかった。

試験管口部は、小型のアルコール温度計を貼り付けて測定 加熱部はデジタル温度計で測定

|

2 スターリングエンジンの動きを考察する

インターネット上には、多くの掲載が見られるが動く理由などを少し考察してみることにした。

動く原動力になるのは、温度変化による空気の膨張、収縮だが、わかりやすくするために図を参照しながら説明をつけてみた。

右上にあるような装置を使っているが、始動する前に少し加熱(約20秒くらい)しておいてビー玉が図のように中央に来たときに弁(B)を閉じるとよい。

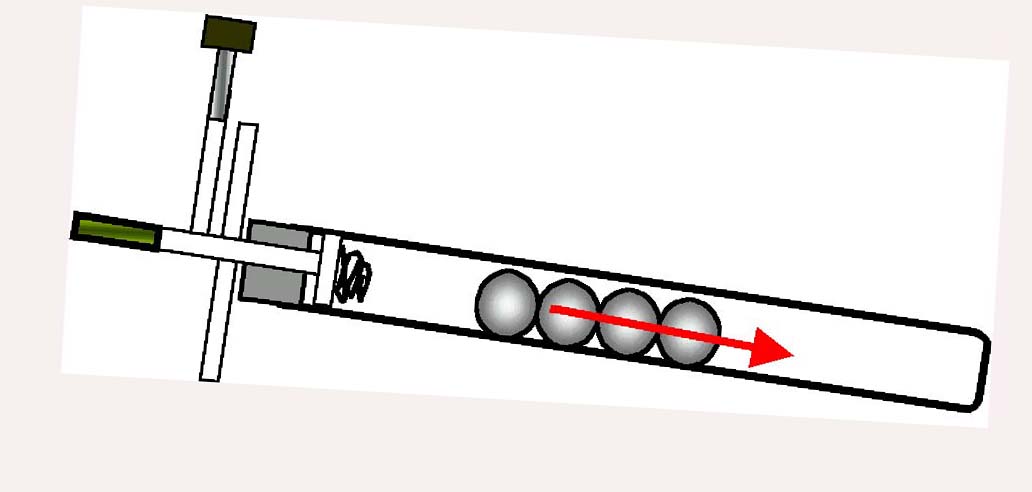

・ビー玉が加熱部(G)に向かうとき (左下図)

冷気が加熱部の方へ移動するので全体の空気温度が下がる。

管内の空気の収縮によって、注射器は縮み試験管開口部は下がる向きに動かされる。

試験管口が下がるように傾く。

ビー玉は試験管口の方(左)へ移動する。

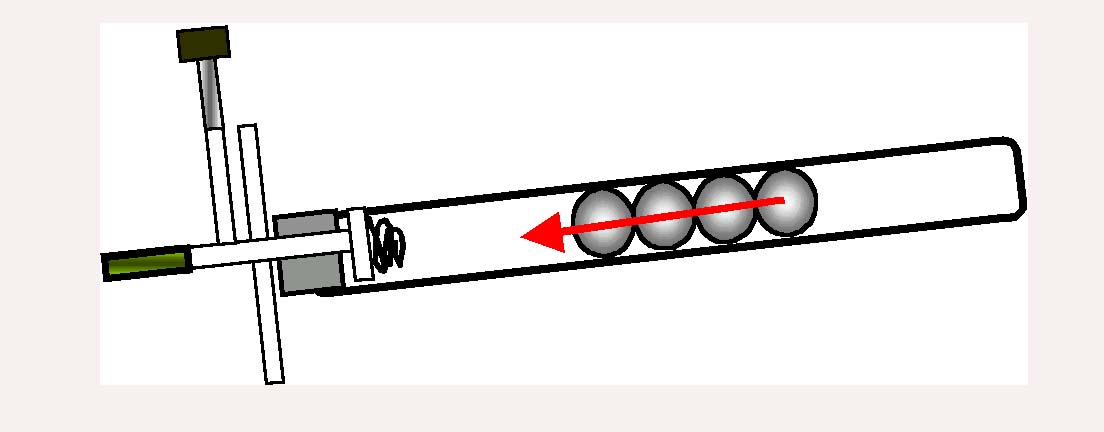

・ビー玉が試験管口部(F)に向かうとき(右下図)

暖気が試験管口部に移動するので空気全体の温度が上がり、膨張する。

管内空気の膨張によって注射器は伸びて試験管口部は上げられる。

試験管口が上がるように試験管が傾く。

ビー玉は加熱部(右へ)に移動する。

このような繰り返しによって運動が続けられるものと考えられる。

空気の温度変化による膨張、収縮を確かめたいと思い、実験にかかったが、思うように確かめることはできなかった。

・実験の方法

50ccの注射器を使い、20ccの空気を閉じこめ水中に浸す。

水中の温度変化を空気に伝えて体積を測定した。

本当はボイル、シャルルの法則に則り検証実験したいのであるが、残念ながら装置が準備できなかった。

注射器が温度変化によって容積変化したようにも思われ、誤差が大きいが一応データを記載する。

注射器の温度(水中) 空気の体積

74℃・・・・・・・・・・・・・・・・・20cc

60℃・・・・・・・・・・・・・・・・・18cc 気温28℃

49℃・・・・・・・・・・・・・・・・・17cc

34℃・・・・・・・・・・・・・・・・・16cc

28℃・・・・・・・・・・・・・・・・・15cc

※ ビー玉STエンジンを長時間運転していると停止するのは、温度差が小さくなるからであるとの説明も見かけるが、加熱源のアルコールランプを消してから作動している状態から考えると、加熱部と注射器部との温度差よりもビー玉移動による空気圧の変化に起因していると考えた方がよいのではないだろか。 勿論、温度変化による空気圧の変化には違いないが、過熱しない状態で作動しているようす、停止したときの状態を観察すると温度差はかなり小さくなっている。

管内の空気圧が高くなるとにビー玉移動による空気の圧の変化する割合が小さくなり停止するようである。

空気圧が低い状態でビー玉が移動した場合の空圧変化と空気圧が高い状態でビー玉が移動した場合の空圧変化の割合が異なると考えられる。 したがった、弁から少し空気を抜いてやると再び作動し始める。

理想気体ではないが、ボイル、シャルルの法則から考えても理解できるのではないだろうか。

ビー玉移動による温度変化に対応するような空気圧を調整すれば、長時間運転は可能になると考えられる。

できるだけ長時間作動させるためには、二つの方法が考えられる。

1 過熱部と注射器の部分の温度が、一定に保たれるように過熱と放熱を調整する方法。

2 長時間の運転によって管内の空気の温度が上昇した場合、空圧が調整されるような弁部を取り付ける。

例 ピストンとバネで空圧調整 ゴム風船のような物で空圧調整

|

|

|

3 考察後に試作した「湯で動かすスターリングエンジン」

主な仕組みは アルコールランプ過熱型と同じであるが、写真に示すような湯沸かし装置を付加している。 アルコールランプ過熱型と同じであるが、写真に示すような湯沸かし装置を付加している。

瓶の中に100Wニクロム線を入れ100V電源に接続して過熱する。

湯が沸騰した時点でビー玉を中央に移動させて弁を閉じる。

湯に浸された銅板を通じて試験管に熱が伝わりスターリングエンジンが始動する。

試験管の底部は手で触れないぐらい高温になるが、軸の支点より左側(試験管口部)は気温よりわずかに上昇するぐらいであった。

改善したい点

・弁の部分の改良

・放熱板の取り付け

・ビー玉に気泡を含ませて断熱効果を計る

・試験管の容量を変えて試行実験を行ってみる

スターリングエンジンについては多種多様なものが発表されているが、ビー玉エンジンについてはほとんどアルコールランプ過熱型であった。 しかし、2007年10月に湯で可動することを確認できたのでここに発表することにした。

まだ改善の余地が多分にあるが、身近にある材料での実験なのでご笑覧いただければ幸いである。

|