曲 の 紹 介

ヴィヴァルディ作曲 ヴァイオリン協奏曲集「四季」

〜協奏曲第4番「冬」より

MIDIデータ M. HatTarsakey

このページでは、下のボタンで背景の色を変えることができます。源氏物語のイメージにふさわしいお好みの色に、このページを染めてください。黒以外の色をお薦めします。 〜 早わかり ! 速攻 !? 〜

源 氏 物 語

このページさえ読めば、源氏物語の

成り立ちやストーリーがわかります!

簡単な言葉を使って、1時間程度で

読めるように要点をまとめています。

中学生にも読めることを思いながら

ふりがなや説明文を挿入しています。

ホームページ開設10周年記念ページ

「早わかり! 速攻!? 源氏物語」

The 10th anniversary since March 22 1998

1 源氏物語千年紀

平成20年(2008年)は、源氏物語が記録の上で確認された時から、ちょうど1000年目に当たります。紫式部日記の中で、寛弘5年(1008年)11月に源氏物語に関する記述があったことを、その起源としています。

世界最古の長編小説と言われ、日本文学史上における代表作の一つですが、もちろん、古いということだけで価値があるというものではありません。1000年もの年月の間、時代の流行り廃りや長い歴史に埋もれることなく、今なお、名作として、10種類に及ぶ現代語訳のほか英語など10カ国語の翻訳が存在し、世界的に知られています。源氏物語は"The Tale of Genji"として英訳されています。

2 源氏物語と紫式部

源氏物語は、紫式部(むらさきしきぶ)によって書かれたとされていますが、その本名はわかっていません。また、生年没年とも定かではなく、天元2年(979年)ごろに生まれ、長和5年(1016年)ごろに没したと推定されています。

彼女は、越後守(えちごのかみ 越後→現在の佐渡島を除く新潟県、守→地方官の長官)などを務めた藤原為時(ふじわらのためとき)の娘で、姓が藤原氏であったことから、はじめは藤式部(とうしきぶ)と言われていました。式部とは、父の為時が任じられた式部丞(きしぶのじょう 文官の人事や養成を司る式部省という役所の官名)に由来するものです。

紫式部となったのは、源氏物語の主人公「源氏(げんじ)」に気に入られて、幼少のころから生涯を共にした「紫の上(むらさきのうえ)」という理想的な女性と結びついたものと言われています。源氏物語は、最大のヒロインである「紫の上」の名によって、「紫の物語」あるいは「紫のゆかりの物語」と言われたこともあり、その作者という意味で、紫式部と呼ばれるようになったと考えられています。

紫式部は、山城守(やましろのかみ 山城→現在の京都府南部)などを務めた藤原宣孝(ふじわらののぶたか)と長徳4年(998年)に結婚しています。数え年で式部が20歳ぐらいで宣孝が47歳ぐらいで、親子ほどの年の差がありました。間に女の子(賢子 かたこ/けんし)が生まれましたが、結婚生活は短く、長保3年(1001年)に夫が病死しています。紫式部は世のはかなさを嘆き、出家(しゅっけ 家庭などとの関係を切って俗世間を離れ、僧になること)をしようと考えますが、我が子の行く末を案じると、思い切ることができませんでした。彼女自身は出家を思いとどまったわけですが、源氏物語の中では、「源氏」と関係をもった女性たちが、彼との別れを決めて出家するという場面があります。

紫式部は、藤原道長の長女で一条天皇の中宮(ちゅうぐう 皇后の別称)であった彰子(あきこ/しょうし)に、女房(にょうぼう 皇族や貴族に仕える女性の使用人)として、寛弘2年(1005年)から仕えるようになります。

公卿(くぎょう 幹部として国政を担う高官)で歌人として知られている藤原公任(ふじわらのきんとう)が紫式部に、このあたりに「若紫(わかむらさき 幼少のころの「紫の上」)」はおいででしょうかと尋ねたのに対し、「源氏」に似ていそうなほどの方もいらっしゃらないのにと思いながら聞いていた、という源氏物語に登場する人物の記述が、紫式部日記の寛弘5年(1008年)11月1日の条(くだり)に見られることから、この時には源氏物語が宮中で読まれていたことを知ることができます。これをもって千年紀の起源としています。なお、この旧暦(和暦)の寛弘5年11月1日は、現代の私たちが使っている暦(こよみ)である新暦(グレゴリオ暦)では1008年12月7日に該当します。グレゴリオ暦が制定されたのは1582年ですから、あくまで該当する日ということです。

また、源氏物語が書かれたとされる期間については諸説あり、詳しいことはわかっていません。初めて出されたとされる長保3年(1001年)ごろにはかなりの部分まで書かれていたとか、あるいは宮仕えをしてからも書き続けていたとも言われていますが、物語の全編が完成してからではなく、少しずつ世に送り出されたものと考えられています。

3 源氏物語の原作と写本

中宮彰子が男子を出産して内裏(だいり 天皇の住まいを中心とする御殿)へ戻るのに先立って、一条天皇への手土産として献上するための源氏物語の豪華本をつくる様子が、紫式部日記に書かれています。これにより持ち出されてなくなった草稿本のほか、改稿本、献上本の少なくとも3種類の存在が知られていますが、それらはいずれも現存していません。

そこで、原作が後の時代にそのまま正しく伝わっているのか否かということが問題になってきます。というのも、印刷やコピーの技術がない時代にあっては、書き写されることにより物語が読み継がれてきましたが、誤写や改変によって多くの異本が発生してしまっているからです。

まず、今では一般的に源氏物語と言われているこの物語の題名について、紫式部日記には「源氏の物語」と書かれているのですが、多くの写本では題名が記されておらず、また記されていてもさまざまなものがあります。古い時代の写本や注釈書などの文献では、主人公の名前に関連した「光源氏の物語」、「光る源氏の物語」、「光源氏」、「源氏」、「源氏の君」などとするもののほか、ヒロインの名前に関連した 「紫の物語」、「紫のゆかりの物語」などとするものがあります。

物語の内容については、さまざまな写本が世に広まって混乱していた鎌倉時代の前期に、二者による校訂が行われています。その結果、藤原定家(ふじわらの さだいえ/ていか)による「青表紙本(あおびょうしぼん)」と言われる写本と、源光行(みなもとのみつゆき)・親行(ちかゆき)父子による「河内本(かわちぼん)」と言われる写本が現れました。「河内本」は、21種の写本を比較した上で、意味の通りにくい部分の疑問を解決するために積極的に手を加えてあり、混成本として評価が低く、また「青表紙本」は、意味の通らない部分も可能な限りそのまま残すという方針で校訂されたものと考えられてますが、藤原定家の手が加わっていない保証はないという指摘もあります。当初は「河内本」が主に読まれていましたが、室町時代の中期以降は次第に「青表紙本」の方が優勢になってきました。現在、出版されている源氏物語のほとんどは、「青表紙本」の系統で公益財団法人古代学協会(京都市中京区)が所蔵する「大島本(おおしまぼん)」が底本(ていほん よりどころとする本)となっています。

一方、どちらの系統にも分類できない写本を別本(べっぽん)と総称していますが、「陽明文庫本(ようめいぶんこぼん)」、「大沢本(おおさわぼん)」などは、鎌倉時代の校訂を経ていない平安時代の本文を反映している可能性があるとして注目されています。

ただし、現存する写本をいくら比較しても、その違いは紫式部自身の書き換えに由来する可能性があることから、一つの原作として復元することは不可能であると言われています。

4 源氏物語の構成

折り本を数える単位を帖(じょう)といいますが、源氏物語は54帖から成る長編小説です。写本、版本により多少の違いはありますが、100万文字に及び、795首の和歌が含まれています。筋立てが細部にわたってよくできていて、心理描写の巧みさ、文章の美しさなどから、日本文学史上、最高の傑作と賞されており、後の文学作品にも大きな影響を与えています。

源氏物語は、天皇を父とし、美しい女性を母として生まれた主人公「源氏」とその息子の波乱の生涯を描いています。期間にして74年に及ぶ壮大な物語ですが、「源氏」の死を境に、前編と後編に分けることができます。「桐壺(きりつぼ)」から「幻(まぼろし)」までの41帖と、「匂兵部卿(におうひょうぶきょう)→略称:匂宮(におう〔の〕みや)」から「夢浮橋(ゆめのうきはし)」までの13帖です。その間には8年の隔たりがあり、「雲隠(くもがくれ)」という題名だけで本文のない巻があり、「源氏」の死が暗示されています。

なお、前編については、第34帖として「若菜(わかな)」の上(じょう)とこれに続く下(げ)を一つの帖と数え、「雲隠」を含めることにより41帖とするものもあります。この数え方は中世以前に多く見られました。また、前編のうち、「源氏」が栄華の頂点を極める第33帖「藤裏葉(ふじのうらば)」までと、彼の心に影が差し「紫の上」の苦悩が描かれる第34帖「若菜」以降を分け、後編と合わせて三部構成とする説が広く受け入れられています。

後編では、「源氏」の息子が主人公となりますが、13帖あるうちの後ろの10帖は、物語の舞台が京都から宇治へ移り、「宇治十帖」と言われています。

5 主な登場人物とあらすじ

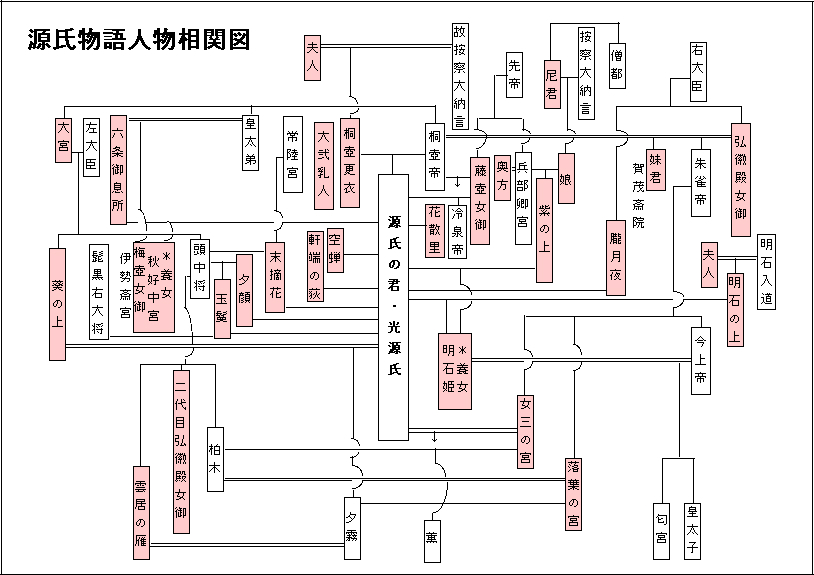

主人公「源氏」を中心に、多くの人物が登場します。ここから先は、人物相関図をご覧いただきながら、話を進めることにしましょう。

下のアイコンをクリックして、人物相関図を開けてください。印刷する場合の用紙設定は、A4横をお薦めします。

「源氏」が生涯で関わりのあった主な人物の関係を一覧できるようにまとめてみました。当時、皇族などの結婚は一夫多妻でしたが、「源氏」と男女の関係になっている女性が実に多いことがわかります。男は自分の力次第で、何人の妻がいてもよく、結婚しても妻と同居しないで自分の生家に住んだまま、妻のいるところへ通っていました。通い婚あるいは妻問婚(つまどいこん)と言われるもので、妻は家で夫が通ってくるを待っていました。

【はみ出し話 その1】

日本の皇室では実際に近代に至るまで、伝統的に正室(正妻)以外に側室をおくことを前提に男系男子による皇統(天皇の血統)を維持してきました。

大正天皇(1879−1926)の代からは天皇本人の意思より一夫一妻制となりましたが、これを前提に男系男子による皇統を維持していくのは、生物学的に極めて困難であるという主張もあります。例えば、明治天皇(1852−1912)、大正天皇ともに、それぞれの母親は皇后(正妻)ではありません。平成18年(2006年)に秋篠宮(あきしののみや)夫妻の間に男子(悠仁親王 ひさひとしんのう)が生まれることがわかるまでは、当時天皇の孫3人がすべて女子であったことから、女性天皇を認めるよう皇室典範(こうしつてんぱん 1947年に制定された皇室や皇位の運営などを定めた法律)を改めるべきであるという議論が活発化し、世論も同調しつつありました。代々続く天皇の中には、女性が即位したこともありました。歴史上、女性天皇は8人(代で言うと10代 一度退位した天皇が再び即位することがあったため)いますが、いずれも男系の女性天皇であって、皇族以外の男子と結婚して生まれた子が、皇位を継承したことは一度もありません。

今も続く男系男子による日本の天皇制を守り続けようとするならば、むしろ一夫多妻制の方が無理がないのかもしれません。

それはさておき、源氏物語に話を戻しまして、この人物相関図に登場する女性の呼び名についてですが、女性の位が、更衣(こうい)、女御(にょうご)、中宮(ちゅうぐう)、太后(おおきさき/たいこう)などと上がっていくことにより、その時々で異なるため、「源氏」と最初に関わったころの位で表記しています。また、帝(みかど 天皇)については、即位後の名称としています。

それでは、これから源氏物語を語る上で欠かすことができない登場人物の一人一人にスポットを当てながら、あらすじを紹介していくことにしましょう。「源氏」が同時期に複数の女性と関係を持っていることから、時の流れが前後するところもありますが、それぞれの人物ごとにその周りの人間関係や印象的な場面をできるだけ取り込みながら、この物語を簡潔にまとめています。

(1) 源氏(げんじ)

「桐壺帝(きりつぼてい/きりつぼのみかど)」の2番目の皇子として生まれ、幼少のころから輝くばかりの美貌と才能に恵まれたことから、「光る君(ひかるきみ)」や「光〔る〕源氏(ひかるげんじ)」などと呼ばれます。

この帝と正妻(「弘徽殿女御(こきでんのにょうご)」)の間には、すでに第一皇子(後の「朱雀帝(すざくてい/ずざくのみかど)」)がいることや、母親(「桐壺更衣(きりつぼのこうい)」)がそれほど高貴な家柄の出でないこと、また、高麗(こま)人の人相見が皇子とも知らずその人相を見て、帝にも上がるべき相だが、そうなると国が乱れるであろうと言ったことから、皇族から外されて、「源氏」の姓を賜ることになります。それゆえに、帝の子ではあるものの、身軽に動くことができ、多くの女性と関係を持つ、いわゆるプレイボーイとして生涯を送ることになります。

うれしくても悲しくても何かにつけて涙もろく、人間的感情をすぐに面に出してしまうところが、また「源氏」の魅力となっています。

(2) 桐壺更衣(きりつぼのこうい)

「源氏」の母となる「桐壺更衣」は、それほどいい家柄に生まれたわけではありませんが、ひときわ美しく気立てもよく、「桐壺帝」にたいへん気に入られました。帝のそばに仕える女たちは、将来は皇后になろうと密かに思っていて、嫉妬を受けることが積もり積もって、病気がちになっていきます。帝は、「桐壺更衣」のことを、ますます不憫に思い、一層大切にしました。

「源氏」を生んでからも、「弘徽殿女御」や多くの女たちから憎まれ、召されて帝のいる清涼殿へ行く途中、他の女たちのいる部屋の廊下を通る時に、いじわるをされることがありました。廊下の両端の戸を閉められ薄暗くなった廊下にとじ込められたり、廊下に水がまかれてあり遠回りをさせられたりました。それでも、帝に心配を掛けないよう「桐壺更衣」は胸の中に秘めて一人で苦しんでいます。帝もこのことを察したのか、「桐壺更衣」を遠くにおいているのはよくないと思い、彼女を清涼殿の隣りに移すことにしました。

「源氏」の評判が高まるに連れ、「桐壺更衣」は他の女たちから一層憎まれるであろうという恐ろしい思いをするのでした。やがて、気の弱い「桐壺更衣」は、体がやせ衰え、御所での勤めも続けられなくなり、3歳になった「源氏」を残して亡くなってしまいます。

(3) 藤壺女御(ふじつぼのにょうご)

いつまでも、亡き「桐壺更衣」を忘れられない「桐壺帝」でしたが、その面影のある「藤壺女御」と出会い、愛するようになりました。「藤壺女御」は「桐壺更衣」と違って、父親が先の帝で、位も女御であったことから、他の女たちからいじめられることはありませんでした。「源氏」も五つ年上の継母(ままはは)を姉のように慕っていました。

ところが、「源氏」は成長するに連れて、だんだん恋心をいだくようになっていき、「藤壺女御」が23歳の年には、とうとう「源氏」の子どもを宿してしまいます。でも、帝はこれに気付いていません。帝は出産間近の「藤壺女御」のために清涼殿の前庭で、紅葉の賀(もみじのが 紅葉のころに催す祝宴)の予行演習を開催し、このクライマックスで「源氏」とその義理の兄「頭中将(とうのちゅうじょう)」が青海波(せいがいは 雅楽の曲名)を見事に舞って見せます。

「藤壺女御」が出産し、帝は喜びのあまりこの子を膝から離しません。「源氏」が伺いに上がった時も、この子を抱いて小さいころの「源氏」にそっくりだと言います。「源氏」は顔色の変わり、「藤壺女御」は冷や汗が流れるばかりの思いをします。

この子は、後に「冷泉帝(れいぜいてい/れいぜいのみかど)」となるのですが、彼らは共に、一生涯この罪悪感に悩まされることになります。「藤壺中宮(ふじつぼのちゅうぐう 元の「藤壺女御」)」が出家して亡くなった後に、「冷泉帝」はこの事実を知ることになるのですが、このことを「太政大臣(だじょうだいじん)」として仕えている「源氏」に対して言うに言えません。

(4) 葵の上(あおいのうえ)と 六条御息所(ろくじょうのみやす〔ん〕どころ)

「源氏」が12歳になり、元服の式(成人式)を挙げるのを心待ちにしていたのは、「左大臣(さだいじん)」でした。これを機に、娘の「葵の上」(16歳)と「源氏」を夫婦にしようという、かねてからの思惑を成し遂げるのでした。当時としては当たり前のことだったのですが、帝と親類になることにより政治的に勢力を伸ばす策略なのです。しかし、「葵の上」は、夫の「源氏」と心が打ち解けない日々が続きました。

「葵の上」 は25歳を過ぎて「源氏」の子どもを妊娠します。つわりで苦しむ「葵の上」でしたが、この年の葵まつりの行列に「源氏」が加わるということで、世間ではたいへん評判になっており、気晴らしのため葵まつりを見に行くことにしました。「源氏」より七つ年上の愛人の「六条御息所」は、「葵の上」の伯母に当たりますが、この葵まつりを見学する時に、車(牛車 ぎっしゃ)を停める場所の取り合いで、この女性二人が争うことになります。「六条御息所」は、後から来た「葵の上」のお供の男たちに、車を壊されて後ろのほうに押し込められます。祭りの行列から「源氏」は「葵の上」とは目を合わせますが、「六条御息所」には気が付きません。後でこれを知った「源氏」は「六条御息所」のところへ謝りに行きますが、彼女は会おうともしません。彼女のところへ行ったと聞いただけで、「葵の上」も機嫌を悪くします。

その後、「葵の上」 の妊娠をねたむ「六条御息所」の怨念が物怪(もののけ 生き霊)となり、「葵の上」を苦しめますが、坊さんが護摩(ごま 護摩木を焚いて仏に祈る行法)を焚いたおかげで、なんとか男の子(「夕霧(ゆうぎり)」)を出産しました。「源氏」にとって表向きには初めての子どもですが、実際は二人目の息子ということになります。その後、無事に生まれたことで人々が気をゆるめたところへ、物怪が付け入り、「葵の上」を死に追いやってしまいます。

一方、「六条御息所」も時を同じくして、日々「葵の上」に飛びかかり殺すという恐ろしい夢を見ていたのですが、「葵の上」の死後は、この悪夢から解放されます。妻のいなくなった「源氏」が自分を次の妻にすることを期待するのですが、あきらめて亡き「皇太弟(こうたいてい 皇位を継ぐことになっていた帝の弟)」との間にもうけた娘(後の「梅壺女御(うめつぼのにょうご)」)が伊勢神宮の斎宮として仕えるのに付き添って、伊勢へ行ってしまいました。

(5) 空蝉(うつせみ) と 軒端の荻(のきばのおぎ)

「源氏」が17歳の夏のことです。「紀伊守(きいのかみ 紀伊→現在の和歌山県と三重県南部の一帯)」の屋敷に泊った際に、その父「伊予介(いよのすけ 伊予→現在の愛媛県、介→地方官の次官)」の若い後妻「空蝉」が来合わせていました。夜が更けて「空蝉」の寝室に忍び入った「源氏」は、なかなか意に従おうとしない「空蝉」をかき口説いて、無理矢理に思いを遂げます。

その後も「源氏」は「空蝉」を忘れられず、しきりに手紙を送りますが返事はありません。屋敷を訪れても、「空蝉」は決して会おうとしません。ある夕暮時、「紀伊守」が任地に下って人の少なくなった屋敷に忍び込みます。格子の隙間からのぞき見ると、「空蝉」が、「紀伊守」の妹「軒端の荻」と碁を打っているのが見えます。そして、夜も更けて人々が寝静まったころ、寝室にこっそり入っていきます。気配を察した「空蝉」はいち早く逃げてしまい、その夜「軒端の荻」が泊まっていたことを知らない「源氏」は、「軒端の荻」と契る破目になってしまいました。「空蝉」の名前の由来は、蝉の抜け殻のように1枚の着物を残し逃げ去ったことによるもので、「源氏」はこの着物を持ち帰ります。

やがて、「空蝉」は、夫の「常陸介(ひたちのすけ 常陸→現在の茨城県)」としての新たな任地へいっしょに行ってしまいます。月日は流れ「源氏」が29歳の秋、石山寺(いしやまでら)へ参りに行く途中、任務を終えた夫とともに上京する「空蝉」と、逢坂関(おうさかのせき 現在の滋賀県大津市にあった関所)で偶然に再会することになります。「空蝉」は「源氏」からの求愛に対して、悩み迷いながらも最後まで品良くプライドを守り通します。

その後、夫が亡くなり、継子(ままこ)の「河内守(かわちのかみ 河内→現在の大阪府南東部 元の「紀伊守」)」に言い寄られうんざりして、出家してしまいます。後には「源氏」に引き取られて、仏道に専念する静かな生活を送ります。

【はみ出し話 その2】

「空蝉」について、その境遇や身分が似ていることから、この物語の作者である紫式部自身がそのモデルであったのではないかと言われています。

石山寺は、奈良時代から観音の霊地とされ、平安時代になって観音信仰が盛んになると、朝廷や貴族と結びついて高い地位を占めるとともに、多くの庶民の崇敬を集めました。滋賀県大津市にあるこの石山寺には、紫式部が7日間参籠して水面に生える名月を見て、源氏物語を着想したという伝承が残っています。このページの冒頭の写真は、その時の様子が再現されている石山寺本堂にある源氏の間です。

また、主人公「源氏」のモデルであったと言われる源融(みなもとのとおる)が祀られている融神社も大津市内に現存しています。

(6) 夕顔(ゆうがお)

また「源氏」が17歳の夏の話です。かつて「源氏」を養育してくれた「大弐乳母(だいにのめのと)」が病の床に伏していることを聞き、その息子で「源氏」の家来である「惟光(これみつ)」を連れて見舞いに行くのですが、この時、乳母の家の隣りに住む「夕顔」と知り合います。そして、お互いに身分を隠したまま、「源氏」は彼女のもとへ通うようになります。彼女は身分は高くないものの優しい女性です。

その秋の十五夜に「夕顔」の屋敷に泊まった「源氏」は、夜明け近くになってから、彼女を近くの寂れた別荘に連れ出します。ところが、その明くる夜、「源氏」と「夕顔」が眠りについて、ふと「源氏」が胸苦しさで目を覚ますと、彼女は物怪にとりつかれて変死してしまいます。こっそり遺体を葬った後、「源氏」は悲しみのあまり病気になり、二十日余り寝込んでしまいます。内気ではかなげな女性との身分違いの恋はあえなく終わってしまうのでした。

その後、この事件の口止めをするために「夕顔」に仕えていた「右近(うこん)」を家来にした「源氏」は、「夕顔」が自分より二つ年上であったこと、また彼女には「頭中将」との間に娘がいることを聞きます。

(7) 末摘花(すえつむはな)

「常陸宮(ひたちのみや)」の姫君は、父親が亡くなり後ろだてがないため、心細く暮らしていました。18歳の春に「源氏」はこのことを、乳母の娘である侍女「大輔命婦(たいふのみょうぶ)」から聞きます。かねてから、年上の妻「葵の上」や、まして妻よりもっと年上の「六条御息所」に進んで会う気がしなくなっていて、「常陸宮」の姫君に心をそそられます。「大輔命婦」が言うには、顔を見たことはないが、たいへんおしとやかな姫君で、夜にも几帳(間仕切り)ごしに話され、また琴を上手に弾かれるとのことです。「大輔命婦」に頼んで、姫君を訪ねると「頭中将」と出くわします。この前の年にも、彼の内縁の妻であった「夕顔」のところへ行ってしまったというのに。「頭中将」がこのところの怪しい「源氏」の動きを察知し、家来の格好をして付いてきたもので、この日は仕方なく共に戻って酒盛りをしました。

その後、対抗意識を持つ二人は何度もこの姫君に手紙を送りますが、どちらにも返事はありません。

その秋の夜、「源氏」はついにしびれを切らして突然姫君を訪れ、すだれ越しの対面もそこそこに姫君と結ばれました。その後も時々訪れていたのですが、ある雪の日、侍女に促された姫君が「源氏」の前に姿を現し、雪明りでその姿を見ると、思いのほか座高が高く、長く垂れ下がった鼻の先は赤い色をしていました。「源氏」はがっかりして、いっぺんに興味がなくなってしまいました。

この時代、夜は灯りがなく真っ暗で、明るくなる朝には男は自宅に帰っていることから、なかなか相手の姿を見ることができないのでした。「末摘花」とは、紅花(べにばな すなわち赤い鼻)の別名で、「源氏」と「大輔命婦」の心の中での姫君の呼び名です。

姫君とは縁のない日々が続きますが10年ほど過ぎたある日、「源氏」は姫君の家の前を通り、貧しい暮らしをしていることを知ります。ずっと「源氏」のことを待ち続けていた姫君をたいへん不憫に思い、生活を援助し姫君の家を修理し、またその後には姫君を引き取っています。

(8) 紫の上(むらさきのうえ)

「源氏」は18歳の春に、わらわやみという発熱病になり、北山にいる「僧都(そうず)」のところへ病気の祈祷(きとう)をしてもらうために出かけます。そこで、おかっぱ髪のかわいらしい10歳の「紫の上」と出会います。「源氏」は自分を惹きつけるこの少女が、深く慕っている「藤壺女御」に似ていることに気付くのでした。「僧都」の話を聞いて、その妹「尼君(あまぎみ)」の娘と「兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)」の間に生まれた娘で、「藤壺女御」の姪に当たることを知ります。「紫の上」は父親とはいっしょに住んでおらず、母親も早くに亡くしており、病気がちな「尼君」と暮らしていました。

「紫の上」の母親は、父親の正妻のねたみにより呪い殺されており、「源氏」は、自分と同じ境遇の「紫の上」をかわいそうに思い、彼女を引き取りたいという気持ちが激しく起こってきます。それを伝えるため、しばしば「尼君」のところへ使いを送るのですが、「尼君」はこれを承知しません。

やがて、「尼君」が亡くなり、父親の「兵部卿宮」が「紫の上」を引き取る日の前日に、「源氏」は「紫の上」の寝室に忍び込み、乳母と待女たちが驚き慌てている間に、彼女を連れ去っていきます。ところが、乳母から口止めされた侍女たちは「兵部卿宮」には乳母が「紫の上」を連れ出して行き先がわからないと話します。「兵部卿宮」は生前「尼君」が実の母でない人のところに姫をやりたくないと言っていたことを思い出すのでした。

「紫の上」は教養を身につけ、「源氏」の理想の女性として育っていきましたが、幼いながらも「藤壺女御」や「葵の上」に嫉妬することもありました。

「葵の上」が亡くなった後、「紫の上」が14歳になった時、「源氏」と男女の縁を結ぶともに、裳着の式(もぎのしき(女の成人式))を上げることになりますが、いつまでも隠しておくことはできないので、「兵部卿宮」をこの式に招くことにしました。

こうして「紫の上」は、「源氏」にもその周囲にも「源氏」の正妻のように扱われるようになりますが、身分上正妻になれずに生涯を過ごします。その後、「源氏」の度重なる浮気と「女三の宮(おんなさんのみや)」が正妻となることで心を痛めることになります。

(9) 朧月夜(おぼろづきよ)

「源氏」が20歳の春、御所で花見の宴会が開かれた時、日が暮れてから、ほろ酔い機嫌で、弘徽殿を歩いていると、廊下の向こうから、春の夜のおぼろ月の光を受けながら、品のいい若い女性が近づいてきます。「源氏」はとっさに袖をつかみ、女は抵抗したものの相手が「源氏」であるとわかるとおとなしく従い、二人は奥の部屋に入って一夜を共にしました。

この女というのが、「弘徽殿女御」の妹で、「源氏」の義父の「左大臣」と仲の悪い「右大臣(うだいじん)」の末っ子であったことがわかります。「源氏」は、心の中で「朧月夜」と名付けます。「朧月夜」も「源氏」をこの上なく慕うのですが、姉や父の目が恐ろしいので、なかなか「源氏」と会うことができません。それゆえに「源氏」への恋しい思いが募っていくのでした。

一方で、「朱雀帝」に譲位した後、すでに「桐壺上皇(きりつぼじょうこう)」は亡くなっているのですが、それまでは上皇が事実上、政治を執ってきたことから、気の弱い「朱雀帝」の世になってからは、「右大臣」が勝手な振る舞いをするようになり、「源氏」の25歳の春に行われた昇任式でも、「右大臣」の方につく人だけが出世し、「源氏」方の人は誰も昇進しません。「源氏」は皇太子(後の「冷泉帝」)を守る務めがありながら、御所が、京都が、世の中が、嫌になってしまうのでした。

ところが、「源氏」は、「朧月夜」が病気で里帰りしているところを狙って、こっそり右大臣邸に通い「朧月夜」と忍び逢うようになります。ある雷雨の激しい夜に「源氏」が帰りそびれていると、そこへ「右大臣」がやってきて二人が会っていることを知ってしまいます。以前に「源氏」とのことがあって、姉や父が望んでいた「朱雀帝」の女御として入内(じゅだい 帝のいる御殿に入ること)ができず、尚待(ないしのかみ 高位の女官)として仕えていたというのに、また、ここへ「源氏」がのりこんでくるとは・・・。帝に仕える尚待との恋が表ざたになってしまっては、「源氏」は御所にいられなくなります。

その後も「弘徽殿太后(こきでんの おおきさき/たいこう 元の「弘徽殿女御」)」と「右大臣」は怒りは治まらず、「源氏」をおとしいれる企みがいろいろと巡らされているといううわさが聞かれるようになります。

「朱雀帝」は自分が「源氏」の魅力に及ばないことを認め、「朧月夜」を責めませんでした。「朧月夜」は「源氏」と離れている間に、自分を本当に愛してくれるのは「朱雀帝」であるということに気が付くのでした。

(10) 花散里(はなちるさと)

亡き「桐壺上皇」の「麗景殿女御(れいけいでんのにょうご)」には子どもがなく、その妹「花散里」とともに、「源氏」の援助を受けながら寂しく暮らしていました。「源氏」と「花散里」とは、宮中で仮初めの契りを結んだ仲でしたが、その後はとり紛れてあまり通ってはいませんでした。

「弘徽殿太后」の画策もあり、煩わしいことや心労の多い「源氏」は、五月雨の晴れ間に「麗景殿女御」の屋敷を訪れました。「桐壺上皇」の思い出を語り合っていると、橘の花の香が漂い、ほととぎすの鳴き渡る声が聞こえてきます。その後、「花散里」の部屋へ行き、親しく語り合うのでした。

「花散里」とは、「紫の上」と同じように生涯を共にすることになります。また、母「葵の上」を失った「夕霧」の養母になります。

(11) 明石の上(あかしのうえ)

「源氏」は官位を取り上げられてしまい、さらには流罪(るざい 罪を犯した人を遠くへ送る刑)になる危険性が高まってきたことから、自らが須磨(すま 現在の兵庫県神戸市西部にある海岸の景勝地)へ下ることを決意しました。こんな所へ「紫の上」を連れて行くこともできず、京都から離れた須磨へ行くことになりました。

そして、海辺の須磨で寂しい生活を送ります。1年ほど過ぎたころ、激しい嵐が何日も続き、落雷による火事にも遭いました。やがて、嵐が治まり、落ち着きを取り戻した、その夜、3年前に亡くなった父「桐壺帝」の亡霊が現れて、須磨を去るように言います。夜が明けると、浜辺に「明石入道(あかしのにゅうどう)」が乗った船が現れました。お告げに従って、ここへ来たのだと言います。「明石入道」は、以前から「源氏」に近づきになりたいと思っていたことから、彼を明石(あかし 兵庫県南部の地域で須磨の西に位置する)の海岸にある自分の屋敷へ迎えることにしました。そして、27歳の気品の高い「源氏」を、娘の婿にしたいと思います。この娘が「明石の上」です。

「源氏」は「明石入道」の勧めで彼の娘「明石の上」と会うことになりました。教養は高いが、世慣れしていない愛らしい娘です。「源氏」は、京都に残したきた「紫の上」のことを思うと、心がとがめるのですが、彼女より一つ年下で18歳の「明石の上」との恋を楽しみました。

一方、京都では、「源氏」が「桐壺帝」の亡霊に会ったその夜、「朱雀帝」の前にも現れ、そして、彼をにらみつけていました。「源氏」の助けよって天下を治めよという遺言を守らずに、彼を須磨へ追いやったからです。これ以降、「朱雀帝」は目を患い、祖父の「太政大臣(元の右大臣)」は亡くなってしまいます。母の「弘徽殿太后」も病の床につくのですが、それでも、彼女は「源氏」のことを許そうとはしません。しかし、翌年の秋、「朱雀帝」は「源氏」を戻すよう命じました。

「源氏」は、京都に帰れることをうれしく思いましたが、「明石の上」との別れが、なごり惜しく悲しくてなりません。というのも、この夏には、すでに「明石の上」のお腹に自分の子がいることがわかっていたからです。「源氏」は「明石の上」に、いずれ京都へ必ず迎えることを約束し、形見に自分の琴をおいて、明石を去っていきます。

京都に戻ってからも「源氏」は、「明石の上」のことが気になっていて、明石に使いを送り、娘(「明石姫(あかしのひめ)」)が生まれたことを知ります。「源氏」は、「紫の上」との間に子どもがなかったので、この娘を自分たちの養女として引き取ることを提案します。「紫の上」は、この娘といっしょに、「明石の上」もいっしょに来るのだろうと思うと、いい気持ちはしませんでしたが、心の優しい「紫の上」は、かわいがって大切に育てると返事しました。

やがて、「明石入道」は京都の西にある大堰川(おおいがわ)のほとりの別荘を改修し、自分は明石に残り、夫人と「明石の上」と3歳になった「明石姫」を住まわせます。「源氏」は、この隠れ家を密かに訪問し、久々に「明石の上」と対面します。そして、「明石の上」は、間もなく4歳になろうという娘を、恋敵の「紫の上」に引き渡すことになりました。

「源氏」が39歳の春、11歳になった「明石姫」のため、裳着の式を挙げることになりました。少女ながらも、気品の高い美しさは、将来どんなに素晴らしい女性になろうかと思われました。本当の母でありながら、正式の妻ではないことから、出席できない「明石の上」の心のうちを思いやる「源氏」はつらく寂しい思いをするのでした。その後、間もなく「明石姫」は、13歳になった皇太子(後の「今上帝(きんじょうてい/きんじょうのみかど)」)が元服の式を挙げる時、御所入りしました。

「明石の上」は、本来なら入内した姫君のお付きにはなれないところですが、宮中の人となり、これまで8年間、娘と分け隔てられていた悲しさやつらさも消えてしまった思いです。姫君を立派に育て入内させてもらった「源氏」と「紫の上」にたいへん感謝しました。

明くる年の夏、女御となっていた「明石姫」は12歳で懐妊し、3月には無事に男の子を出産しました。遠く明石でこの吉報を聞いた「明石入道」は躍り上がって喜びました。その後、この男の子が6歳になった時には、冷泉帝の譲位により、皇太子であった父親が帝位(「今上帝」)に就いたことに伴い、皇太子となりました。

「明石女御」が18歳になった冬には、久しぶりに懐妊し、翌年にめでたく二人目の皇子「匂宮(におう〔の〕みや)」を出産しました。

(12) 玉鬘(たまかづら)

「夕顔」の死後、娘の「玉鬘」は4歳で乳母の一家に伴われて筑紫(つくし 現在の福岡県西部)へ行きました。大人になると、その美しさゆえ求婚者が多く、強引な求婚に困り果てて逃げて帰ります。そして、かつて「夕顔」に仕えていて、今では「源氏」に仕えている「右近」と再会します。

35歳になっていた「源氏」は、「右近」から「玉鬘」のことを聞き、自分の娘という触れ込みで新しい屋敷へ彼女を迎え、「花散里」が養母になります。

その翌年、「源氏」は世間には親と見せかけておいて「玉鬘」に恋心を訴え、彼女を悩ませます。さらに明くる年、「源氏」は、「内大臣(ないだいじん 元の「頭中将」)」に、これまで内緒にしていた「玉鬘」のことを打ち明けると、彼は娘の無事を喜びました。

「源氏」は、24歳になった「玉鬘」を、「冷泉帝」の尚待として宮中へ差し出したところ、その夜、「髭黒右大将(ひげくろのうだいしょう)」の企みにより御所からさらわれてしまいます。「源氏」は忌々しく思ったのですが、そんな自分も当時10歳であった「紫の上」をさらってきているのですから、人のことは言えないはずです。父親である「内大臣」が仕方なく許したので、「源氏」も「髭黒右大将」を夫と認めることにしました。その年が暮れないうちに、「髭黒右大将」と「玉鬘」の間に男の子が生まれます。

(13) 女三の宮(おんなさんのみや)

「源氏」の屋敷へ、彼の息子「夕霧」と蹴鞠(けまり)をするため、「太政大臣(元の「頭中将」)」の息子「柏木(かしわぎ)」たちが遊びに来ていました。41歳になった「源氏」は、その様子を微笑みながら眺めるのでした。しかし、「源氏」が「朱雀先帝」からの願いで正妻として賜っていた15歳になる「女三の宮」に、「柏木」は心を惹かれていました。この時、「女三の宮」はすだれの奥に姿を隠していたのですが、不意に猫が飛び出してすだれが上がった際にその姿を垣間見た「柏木」は、ますます彼女への思いを募らせていきます。

6年の歳月が流れ、「柏木」は中納言に昇進し、「朱雀先々帝」から皇女「落葉の宮(おちばのみや)」を妻として賜りますが、その妹である「女三の宮」に憧れ続けていたので、少しも喜びませんでした。そして、「源氏」が「紫の上」の病気に心を取られて、そちらの屋敷に行っている間に、「柏木」は「女三の宮」のところへ忍び込んで、蹴鞠の時から燃やし続けていた思いを初めて遂げます。その後も関係は深まり、「女三の宮」は「柏木」の子を妊娠します。小心者の「柏木」はこの関係が「源氏」に知れるのではないかと悩み病気がちになります。

「柏木」からの恋文を寝具の下に隠しておくという「女三の宮」の軽率さがもとで「源氏」がその関係を知ることになります。「源氏」は、昔、父「桐壺帝」の愛する「藤壺女御」を密かに我がものにした報いを受けた思いがして、非常に心苦しい気持ちになりました。「柏木」は「源氏」から、いつかは君も私のようなみっともない年寄りになると皮肉な言葉をあびせられ、また厳しい目つきでにらみつけられた「柏木」は、自ら犯した罪の意識からついに寝込んでしまいます。「女三の宮」は、男の子「薫(かおる)」を出産しますが、表向きはあくまで「源氏」の子どもです。その後、「源氏」の冷たい態度にいたたまれなくなり、「女三の宮」は出家しました。

「夕霧」の見舞いを受けた「柏木」は、「源氏」に詫びてくれるように頼むとともに、妻「落葉の宮」の世話も「夕霧」に頼んで、この世を去っていきました。「柏木」の死を知った「女三の宮」は涙し、「源氏」も後悔します。

「夕霧」が「落葉の宮」を我がものとしたため、その妻「雲居の雁(くもいのかり)」は怒って里方へ帰ってしまいます。

(14) 頭中将(とうのちゅうじょう)

「頭中将」は「源氏」にとって義理の兄ですが、同じ女性を好きになる恋敵の関係になったり、また親しい友人の間柄でもありましたが、後には政治的に対立していきます。

「源氏」が17歳の夏、御所の宿直所(とのいどころ 泊まって警備をする所)へ「頭中将」が訪ねてきたことがありました。さらに「左馬頭(さまのかみ)」と「藤式部丞(とうしきぶのじょう)」も交えて、女性についてのよしあしや体験談を語り合います。付き合うのなら中流階級の女性が個性的でいいというもので、この場面は雨夜の品定め(あまよのしなさだめ)と言われています。また、「頭中将」は子どもをもうけた「常夏の女(とこなつのおんな)」の話をします。彼女は「頭中将」の正妻の嫌がらせにあって、行方がわからないとのことです。

その翌日、これに刺激されたためか、「源氏」は中流階級の女性「空蝉」に対する恋を経験し、これをきっかけに、相次いで女性に恋を仕掛けるようになっていきました。また「源氏」は、「頭中将」の言っていた「常夏の女」が「夕顔」であったということを、後になってから知ることになるのでした。

「桐壺帝」に仕える女官で色を好むということで評判だった「源典侍(げんのないしのすけ)」は「源氏」より四十ほど年上でしたが、そんな二人が逢い引きしているところへ、いたずら心から「頭中将」が押し入り太刀を抜いて、後で大笑いになったことがありました。

また、「頭中将」は「源氏」が須磨へ行くことが決まった時には、特別に「源氏」との別れを惜しんで夜遅くまで語り合いました。さらに、「源氏」が須磨へ行ってからも、「弘徽殿太后」や「右大臣」の怒りを招くことを覚悟しながら、彼を慰めるために須磨まで出向いています。

月日は流れ、34歳の「権中納言(ごんちゅうなごん 元の「頭中将」で後の「内大臣」)」は長女を「弘徽殿女御(「桐壺帝」の正妻とは別人)」として「冷泉帝」に入内させていましたが、後に「源氏」が「六条御息所」の娘を養女とし、彼女を「梅壺女御」として入内させたため、政治的に対立することになります。「梅壺女御」は絵がうまく「冷泉帝」の心を惹きつけるのですが、これに対抗して「権中納言」は絵師に絵を描かせて「弘徽殿女御」のもとに集めます。ついに、これらを出し合い優劣を左右に分かれて競う、絵合(えあわせ)が開かれることになります。1回目は左方「源氏」がやや優勢で、2回目は「源氏」が須磨で描いた絵巻を出品すると満場一致で左方の勝ちとなります。やがて、「梅壺女御」が皇后となり、「秋好中宮(あきこのむのちゅうぐう)」と呼ばれるようになります。「権中納言」としてはおもしろくありません。

(15) 紫の上との別れ

「源氏」が47歳で「紫の上」が39歳の正月。「紫の上」は胸を悪くし、いつも夕方になると熱を出し、一向によくなりません。その春、賀茂の祭の翌日、「紫の上」の容態がよくないと聞いて「源氏」が駆けつけると、彼女はすでに気絶していました。物怪に取りつかれていたようで、坊さんたちを呼び集めて祈り続けると、物怪は横にいた女童(めのわらわ)の方へ乗り移り、「紫の上」を殺して恨みを晴らそうと思っていた・・・、と言う声は、「葵の上」に取りついた「六条御息所」と同じ声でした。「六条御息所」はすでに亡くなっていて、彼女の娘「秋好中宮」を養女とし「冷泉帝」に入内させ世話をしてやっているのに・・・と「源氏」は思います。「六条御息所」は娘が伊勢斎宮の務めを終えたのに伴い、京都へ戻った後に出家しますが、「源氏」には娘に手を付けないように釘を刺しつつも、将来を託していたのでした。

その3年後、死期が近づいた予感から「紫の上」は度重ねて出家を願い出ますが、「源氏」は承知しません。少女のころから一生掛けて理想の女性に育て上げた「紫の上」が自分から離れていくと考えるだけで、たまらなく寂しいのです。

「紫の上」が43歳の夏、5歳になった孫「匂宮」の見舞いを受けるのですが、病気でやつれていても品のいい美しさは少しも変わりません。秋になって、涼しい風が吹く夕方、世のはかなさについて「源氏」と互いに歌を交わします。「源氏」は、二人が死ぬ時、どちらかが遅かったり早かったりしない方がいいがなあ、と悲しい返歌をしました。それが虫の知らせというものでしょうか。ひととき後に、いつもと変わりなく、「紫の上」は静かに横たわっていたかと思うと、そのままいつともなく、息が絶えていきました。露の消えるようなはかない、しかし静かな平和な最期で、養女「明石中宮(あかしのちゅうぐう 元の「明石女御」)」に手を取られて亡くなりました。「源氏」は悲しみのあまり言葉もなく、白く美しい「紫の上」の顔を、灯火の影にぼんやりと見守るだけでした。

(16) 源氏の雲隠れ

「源氏」は、25年前に須磨にいたころ、京都から「紫の上」が送ってきた多くの手紙や今までしまっておいた筆跡の数々を、未練が残らないように焼き捨ててしまいました。

「源氏」にとって寂しい中のたった一つの慰めが孫の「匂宮」でした。52歳の秋、「紫の上」の一周忌を済ませると、出家しようと深く心に思います。この世で、これまで長い間、目まぐるしくも華やかに過ごしてきた過去が、今では幻のようにしか思えなくなってしまった「源氏」は、明くる年、かつて造っておいた嵯峨(さが 自然の景色が美しく、貴族や文人の山荘などが建てられた、現在の京都市右京区にある地名)のお堂へこもってしまいます。53歳から先の「源氏」は、「紫の上」への悲しい返歌のように、彼女の死から、それほど経たないうちに、雲隠れして消えていったのでした。

「源氏」の息子「薫」(実の父を「柏木」とする「薫」)が、やがて立派な青年になりながら恋には恵まれず、やっとの思いで「宇治の大君(おおいぎみ)」と初めて心を通わせた時には最期を看取ることになり、また京都へ迎える用意をしていた「浮舟(うきふね)」は「匂宮」にも求愛され悩み、自殺未遂の後に出家してしまうという、「宇治十帖」の悲しい話を「源氏」は知りません。

これで、源氏物語のあらすじの紹介は終わりです。オリジナルと比べると、欠落しているところもありますが、大筋は紹介できていると思います。

源氏物語には、藤壺女御、葵の上、六条御息所、紫の上、明石の上、女三の宮という女性たちとの本流のドラマに加えて、空蝉、夕顔、末摘花、朧月夜などとのスリリングな傍流のドラマがあります。長編小説でありながら、魅力的な短編小説をいくつも抱え込んでいて、どこを取り出してみても楽しめるようになっています。

読者が飽きることなく何度も繰り返し読んでみたくなる。すなわち、これこそが古典のあるべき姿であるということを、ここまで話を進めてきて思い知らされるところです。

終わりに、リンクフリーで源氏物語の全文を掲載しているホームページ「源氏物語の世界」を紹介しておきます。もし、よろしかったら、一度のぞいてみてください。全54帖の原文と現代語訳などを読むことができます。

また、1987年に製作された映画「紫式部 源氏物語」を、"YouTube"の動画共有サービスによってご覧いただくことができます。夕顔との別荘での出来事から、須磨へ下るにあたっての紫の上との別れまでの物語をアニメーションで描いています。