このページは、ただいま作成中です。とりあえず、BGMができていますので、この曲とその作曲者について紹介しておきます。

アリアはこの組曲の第2曲で、オーケストラを構成するさまざまな楽器のうち弦楽器だけで演奏される楽章です。この曲は、ドイツのヴァイオリニスト、アウグスト・ウィルヘルミ(1845−1908)によって、ピアノ伴奏付きのヴァイオリンで演奏できるように編曲され、ヴァイオリンの一番太い弦(G線)だけで弾けることから、「G線上のアリア」として広く知られるようになりました。このページでの演奏には、バッハの原曲の楽譜を使っています。演奏時間は4分15秒です。

バッハ作曲「管弦楽組曲第3番〜アリア」

MIDIデータ M. HatTarsakey

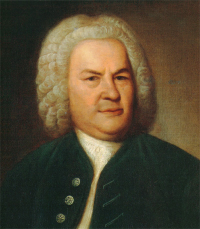

ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685−1750)は、バロック期を代表するドイツの作曲家ですが、学校の授業でも習うのでご存知の方も多いと思います。音楽室の壁に作曲家の肖像画が並んでいるというのは、よくある風景ですが、その中に、モジャモジャ頭の彼の顔も見かけるはずです。

”バッハ”はドイツ語で、”小川”という意味です。日本でも小川という名字はありますよね。ベートーヴェンは彼のことを尊敬していて、「バッハは、バッハ(小川)ではなくて、大海という名であるべきであった。」と言っています。バッハの音楽の限りない偉大さを「大海」に例えたのです。

バッハは1000を超える多くの曲を世に送り出した大作曲家ですが、子どもの数も多かったのです。なんとその数20人。そして、妻は2人いました。といっても、重婚ではありません。最初の妻マリア・バルバラとの間に7人もうけ、彼女と死別後に、再婚したアンナ・マグダレーナとの間には、13人の子どもがいました。

バッハの作品の多くは、彼の死後、約1世紀の間、世間から全くと言っていいほど忘れられ、顧みられませんでした。そんな中で、例外的によく演奏されたのが、「管弦楽組曲第2番」と「バイオリン協奏曲第2番」(「東京モーターショー」のページのBGM)でした。技巧的に、また内容的にも一段と充実し、バッハの全作品の中で、最も輝かしく、堂々としています。

替え歌で知られる嘉門達夫による「♪〜チャラリー鼻から牛乳」というフレーズで、メロディが思い浮かぶでしょうか。このメロディは、バッハが作曲したオルガン曲の「トッカータとフーガニ短調」の冒頭部分です。重厚感があり、バッハの数あるオルガン曲の中でもたいへん人気がありますが、こんな歌詞を付けられようとは、バッハも想像できなかったことでしょう。

シャコンヌというと、ワルツ同様3拍子の舞曲の楽曲形式ですが、検索サイトで「シャコンヌ」を検索して最も多くヒットするのが、バッハのシャコンヌです。正しくは、無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番の第5曲「シャコンヌ」ということになりますが、この曲は、ヴァイオリンで演奏されるだけでなく、編曲によってピアノ、ギター、オーケストラなど、さまざまな演奏を聞くことができます。バッハのシャコンヌは、シャコンヌの代名詞であるだけでなく、今日の演奏家にたいへん広く愛されています。

ある伯爵が、お抱えのチェンバロ奏者に演奏させるために、バッハに作曲を依頼したとされているのが、「ゴルトベルク変奏曲」です。ゴルトベルクとはチェンバロ奏者の名前で、病気がちで不眠症に悩む伯爵からの「穏やかでいくらか快活な性格をもち、眠れぬ夜に気分が晴れるような曲」というオーダーに応じて、美しい旋律の主題と30に及ぶ変奏からなる傑作が生まれたのです。

バッハは、まじめで勤勉でしたが、自説を曲げない頑固なところがあったと言われています。また、派手なことは一切行わず、一般受けするオペラや恋愛の歌を生涯に1曲も書いていません。今では、バッハはクラシック音楽を語る上でバロック期の中心的存在ですが、当時のドイツ・ライプチッヒの新聞による作曲家の人気投票では、1位はテレマン、2位がヘンデルで、バッハは7位だったそうです。