義仲はまだ物心つかぬ2、3才の幼児期から木曽に匿われ、少年期から青年期を権力とは無縁なこの山中で養父兼遠に支えられて、乳母子兼平達と心を通わせながら幸せに過ごしたのである。父が亡くなった不幸も、愛情に育まれた環境の中で、彼の心にはそれ程の傷とはならなかった気がする。その率直な言動や人を疑わない行動からそう感じるのである。

それでは義仲は、何故あれほどの情熱で都へ上る必要があったのだろう。

頼朝は13才まで都で上西門院の御所に宮仕えしていた。その後、鎌倉で監視されながら20数年にわたる長い流人の生活を送った。まだ多感な少年期に御所に仕え、権力の中枢を垣間見た彼は、遠隔の地伊豆で監視されながら読経の日々を送っていたのである。悔しい日々の中で、沸々と燃える再起の思いを誰にも悟られぬようにしながら。

2人の思いは根本で違っていたように思う。源氏の統領として権力を手に入れたい頼朝、しかし義仲は・・・。

平家物語には源平合戦と直接には関係のない、またこの時期とは時間差のある傍系記事がいくつか載せられている。「作品のなかに無関係とは言えないまでも、あえて必要性がない内容が組み込まれているのは何故か?」この疑問が度々提示され、研究対象の一つとして取り上げられてきた。

このような傍系説話は合戦ばかりでなく、時代の世相を表現するためにも必要だったとの説もあるが、私は、この無意味とも解釈される傍系説話の中に、作品の真実を解く秘密の鍵が隠されているような気がする。

ここにあげるその一『二代の后』(近衛・二条天皇の后・多子の話)、その二『殿下乗り合い』、その三『物の怪』、の三話を通してそれを探っていきたい。

その1、二条天皇の后について

近衛天皇の后であった多子は、天皇が亡くなられたので宮中を退いていたが、次の天皇である二条天皇に請われて再度宮中に上がることとなった。父である後白河法皇の反対に対しても、二条天皇は「天下に父母なし」と、自分の意思を強引に通されたのである。

1158年に16才で皇位に就かれた二条天皇は、1160年の頃より法皇との間に対立が生じていたらしい。百錬抄にも『凡そ御在位の間、天下の政務一向に執行ひ、上皇に奏せず、関白に仰せ合わされる許りなり』と記され、関白とは連携したが、法皇とは行き来がなく、父子の間が疎遠であったことが述べられている。

平家物語には『好色な二条帝が、美しい先帝の皇后の多子の再入内を強く望んだ』と書かれているが、実際はどうであったのだろうか。言論の自由のなかった時代でもある。平家物語とて事実をそのまま表現することはできなかったであろう。天皇が再入内を要請した本来の目的は、別のところにあったと思うのである。

聡明な彼女(多子)は、天皇のブレーンとして、後白川法皇と対立する二条天皇を傍でサポートする、政治的な役割を担って御所へ入ったと思う。貴族の日記にも、入内後の多子は朝政事でよく二条帝を助けたという記録が残されている。もう一人おられた二条天皇の后(育子)も、多子と同じ閑院流藤原氏の女性であり、協力して天皇を盛り立てたのではないだろうか。

1165年に高倉天皇の親王宣下を前に急遽行われた以仁王の元服が、天皇逝去で退いていた多子の大宮御所で秘かに行われた。この時、以仁王はすでに15才になっていたが、まだ元服もしていなかったのである。

ところがこの頃、まだ5才の高倉天皇(母は建春門院)の親王宣下の準備が進められていた。10才も歳下の高倉天皇が親王になれば、以仁王が将来皇位につくチャンスはほとんどなくなってしまう。そうなれば二条帝が死の直前に必死の思いで息子六条帝に譲った皇位は、摂関家から平家に移るのである。そこで高倉天皇の親王宣下が行われる9日前に、多子の大宮御所で秘かに以仁王の元服が執り行われた。

このことが法皇の逆鱗にふれ、以仁王の叔父・藤原公光(母成子の兄)は下官させられ、その後長く復官することなく逝去している。自邸大宮御所を元服の場に提供した多子は、憲仁親王(高倉帝)の親王宣下の直後に出家した。多子の兄の後徳大寺実定は、直前の1165年8月に27才で大納言を辞していたが、その後12年間を無官のまま過ごす不遇の時代が続き、大納言に復任したのは1177年、39才の時であった。法皇の意に反して、以仁王の元服を強引に決行するには、周辺の人物達はかなりのリスクを覚悟しなければならなかったのである。

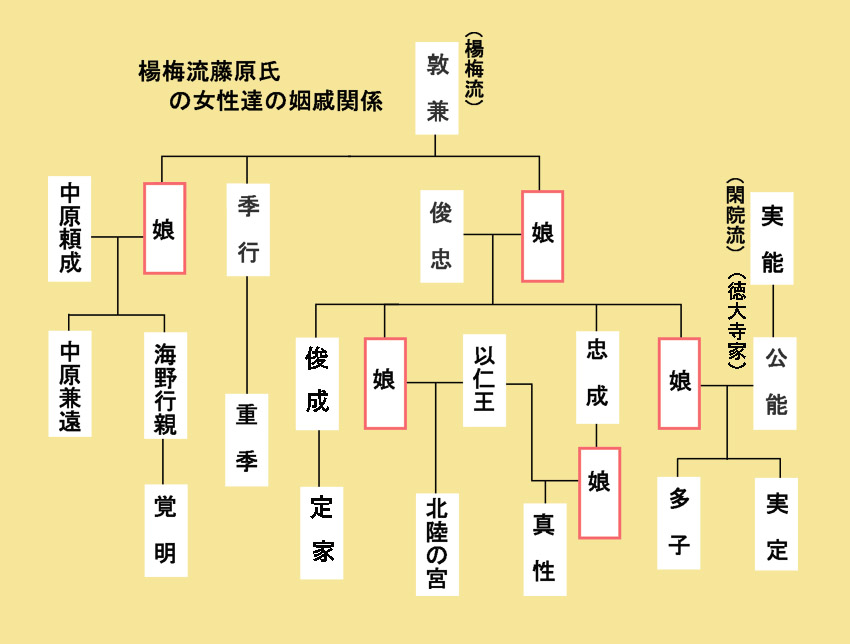

ここで閑院流徳大寺家と楊梅流藤原敦兼一族の関係に注目してみたい。

摂政、関白を務め、何代にも渡って天皇の后妃を出してきた名門貴族徳大寺家。その嫡子である藤原実定と、二代の后として平家物語に登場する多子とは母を同じくする兄妹である。彼等の母は楊梅流藤原敦兼の孫娘で、名を豪子(たけこ)と言った。

図1の系図でその敦兼家一族の女性達に注目していただきたい。

系図は一般に父系を基に書かれている。豪子のように女性の名が表記されているのは珍しく、ほとんどが子の名の横に小さく付記のように『母は敦兼の女(娘のこと)』と記されるのみである。この系図はあまり表に出ない母系を中心とした系図に書き換えたものである。そこから別の興味ある人脈が見えてくる。

図1

世の中を動かしているのが、表に登場しない女性達である場合も否定できない。まだ母系家族の習慣が残っている当時は、子供達は母方の祖父母に養育され、甥や姪達(母親が姉妹)と同じ屋根の下で共に暮らしていたのではないだろうか。とすれば、当然母方の結束が強かったはずで、その人間関係を探ることで事の核心に近づけるかもしれない。

この系図から閑院流徳大寺家と楊梅流藤原氏との間には婚姻を軸とした密接な関係が築かれていたことが伺える。閑院流徳大寺家はかつて后を何人も送り出して摂政関白として君臨した名門貴族である。しかしこの頃には、院政により政治の表舞台から遠ざけられ沈滞していた。昔の勢いを取り戻すための希望の星が、一族の以仁王であった。

後白河法皇の長男二条天皇は21才で病死したので、次男である彼が皇位につくことは決して不自然なことではない。両家は以仁王を皇位につけるため、その担ぎ出しに奔走した。最近まで多くも后妃を出していた閑院流藤原氏としては摂関家として貴族政治の再興を願ったのであろう。

しかし院政を行い天皇の父として権力を保持し続けたい法皇は、母方の有力貴族が後ろ盾となる摂関政治の復活を望まなかったのである。この頃の政局の動向は、院側と貴族双方の微妙な権力の綱引きの状態にあった。朝廷も貴族も直接には武力を持っていないので、平家と源氏がそのバックについたのである。つまり源平の代理戦争であり、その影には、政治の駆け引きがあった。

後白河法皇は鳥羽天皇の四男であり、当初は天皇の地位が巡ってくる可能性は低かった。ところが保元の乱・平治の乱と続いた政局の混乱で、崇徳天皇が讃岐へ配流され、近衛天皇が若くして亡くなったので、彼は当面の繋ぎの天皇として登場したのであった。しかし実際には、二条・六条・高倉・安徳・後鳥羽と5代の天皇の在位の間、長期間の院政を敷いたのである。

後白河法皇が外戚の祖父による摂関政治を嫌ったので、母方が名門貴族であるにも拘わらず以仁王は皇太子・天皇になる資格を有する『親王』にもなれず、『王』の身分まま据え置かれ、すでに30才になっていた。

その頃、勢力が増した平家と法皇との関係に亀裂が生じ始めていた。かつての法皇と貴族の権力争いから、武家(平家)と法皇へと移っていったのである。法皇が平家に幽閉されたのをきっかけに、全国の源氏に呼びかけて以仁王が立ち上がったのであった。

この謀反の発覚時に、奈良にいた以仁王の長男を還俗させ、讃岐の前司重季が伴って北陸の宮崎に隠したと記されている。それまでは北陸の宮は奈良のどこかの寺で僧籍に入っていたと思われる。重季は敦兼の嫡孫であり、北陸の宮の教育係(伝の役)であったとされている。

以仁王長男である北陸の宮と次男である真性(後に延暦寺大僧正になった)の2人の母が楊梅流藤原氏の女性だった(系図参照)。その他にも以仁王には道性、導尊 法円、仁誉と母親の違う息子や娘達がいたらしい。息子達は以仁王の謀反の時に皆、平家の追求を逃れるため急いで頭を剃って僧籍に入ったという。

16才から21才まで在位した二条天皇は、関白を重用し、後白河法皇とはかなりの確執が伝えられている。すでに成人しており自分の意見も譲らなかったらしい。法皇は貴族政治の復活を望まなかったばかりか、院政を自由に行うには成人した天皇より幼帝のほうが都合がよいと考えていたかもしれない。次の六条、高倉、安徳、後鳥羽天皇は皆、幼児期に位についている。

有力貴族である徳大寺家は摂関政治の再来を望んで、以仁王に期待をかけたが、以仁王の長男である北陸の宮(源平合戦の頃15才)や次男の真性の母の出身母体である楊梅流藤原氏とて、北陸の宮が天皇の位についた暁には、権力の中枢に収まる可能性がある。義仲の養父中原兼遠の母も楊梅流藤原敦兼の娘とされている。(図1参照)

また、藤原俊成の母も敦兼の娘の一人である。この時期、御子左家の藤原俊成は、政変に巻き込まれないように、常に政治と距離を置いて行動していたようだ。彼が細心の注意を払って家の存続に心がけていた様子が、息子の定家の日記、明月記に記されている。

この家訓がその後も長く受け継がれていたのだろうか。明治維新に際し、天皇に従って他の貴族達は京都から東京に移って行ったが、その後公家としての地位を失ってしまった。ただ一軒だけ京都に残った藤原俊成を祖とする冷泉家は、今も和歌の家として京都御所に近い古い屋敷に存続している。

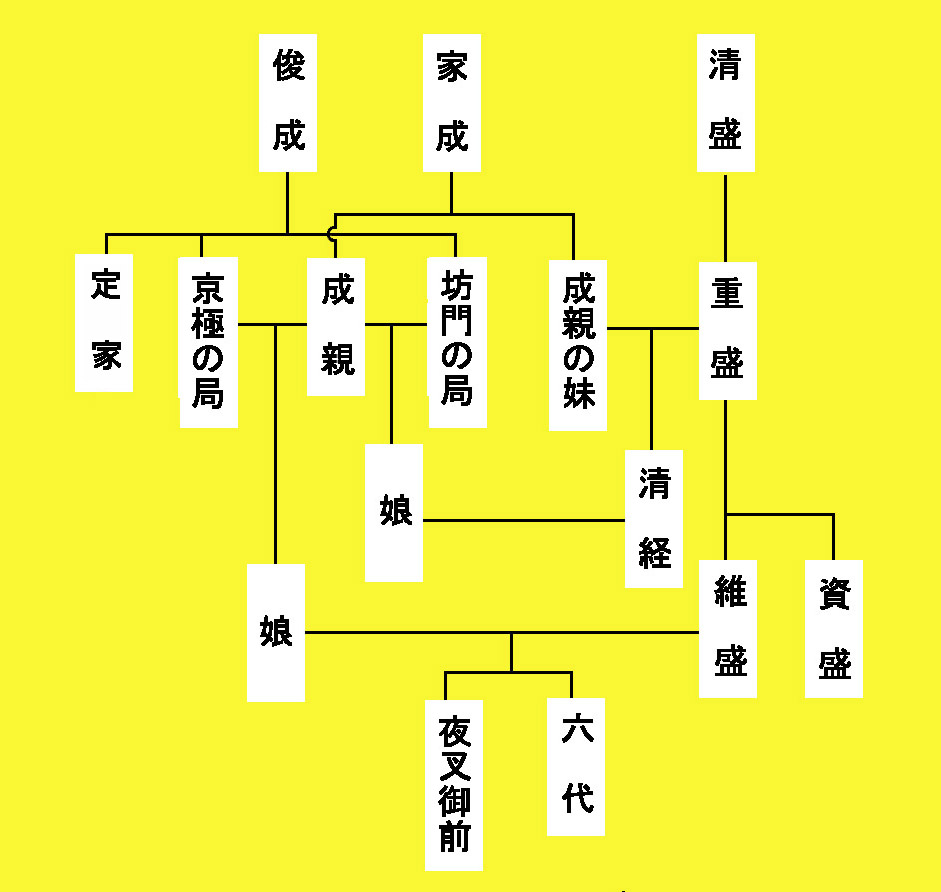

しかし、俊成の娘達は官女として政治とは無縁ではいられなかったようだ。定家の姉の京極の局は、鹿ヶ谷の変で清盛の命で処刑された成親の妻であり、成親の妹は平家の長男重盛の妻である。この頃、平家の派閥争いが表面化してきて、清盛は重盛の義弟になる成親を殺害し、その長男成経を父の縁罪で喜界ガ島に流罪にしたのである。

閑院流徳大寺家と密接な姻戚にある楊梅流藤原敦兼一族。それに唐突に思われるかも知れないが、平家の嫡男である小松家の重盛もその輪の中にいたのである。

長男重盛は、これまでも平家の興隆のために父清盛を支え、また武家の統領としての器量も持ち合わせていた。ところが平清盛は後妻時子の娘徳子を高倉天皇に入内させた頃から、同じ時子所生の二男宗盛に平家の嫡家を譲りたいと考え始めていたらしい。清盛は穏便に権力の移譲が行えるように、長男の重盛に気を使いつつ配慮している様子が見てとれる。

重盛は、このまま事態が推移すると長男でありながら平家の嫡子の地位を失うと危惧していた。しかし重盛には自分が父を助けて平家を盛り立ててきたとの自負から、決して凡庸な弟に譲る意思はなかったのであろう。平家物語巻一の『殿下乗合』からその決意が伺える。

兼実の日記『玉葉』には、1170年7月3日、平重盛の子息資盛10才が女車に乗って笛の稽古に通った帰りに、摂政藤原基房の車に下乗の礼をせずに通り過ぎようとして起こった騒動を記している。その後も、基房に対して平家の武士達による妨害がしつこく繰り返されたようだ。嫌がらせは7月から10月21日まで3ヶ月もの間続いた。

1170年10月21日、平重盛の武士達が待ち伏せし、高倉天皇の元服の打ち合わせのため登庁する摂政基房の車に危害を加え、随身の髷を切る等、乱暴を働いている。普段の冷静で礼儀をわきまえた重盛の行動と違うことに驚いた慈円は、愚管抄に「不可思議ノ事ヲ一ツシタリシナリ」と記している。

この妨害で、摂政基房が登庁できないため準備が遅れ、高倉天皇の元服を延期せざるを得なかった。ところが平家物語は、その指示を出した人物を重盛から清盛へと180度すり替えていることは良く知られた事実である。その上さらに、『重盛の二男資盛13才が馬に乗って鷹狩りに行った帰り』に起こったことと、史実を曲げて書いているのである。

清盛はこの時期京を離れて福原にいたらしい。後白川法皇は福原の清盛に使いを出して、重盛の摂政への妨害をやめさせるように依頼している。清盛にとっても時子の義妹所生の憲仁親王(高倉帝)の元服は今後のシナリオのなかで大切な一過程なのである。反対に、重盛にとってはこのあと徳子が入内することになれば、二男宗盛がその後ろ盾となり重要性を増して、小松家は嫡家を奪われる可能性があった。

まだ10才の息子に加えられた摂政の随身達の乱暴に、単に重盛が腹を立てたのも事実であろう。その前から平家と摂関家の間で遺産を巡ってのいざこざも起こっていた。それ等を大義名分にして重盛がこの機会を利用し、基房が高倉天皇の元服の準備のための登庁するのを妨害し、延期させようとしたのではないかとの説もある。重盛が3ヶ月もこだわったと言うより、この時期に行う必要があったのではないかと思われる。

実際に年が明けた1171年の1月5日に元服が行われ、清盛の娘徳子も同じ年の12月に入内し、女御となった。

この結果に重盛は相当落胆したであろう。嫡家を守る手だてを探っていたのではないだろうか。平家の嫡家の地位を守るためなら、一族が仲間割れして平家勢力が半減(小松家のみ残る)してもよい、と考えたかもしれない。源氏と平家が競いつつ朝家の守りについた以前の形に戻るのであるからと。

このように考えると、小松家の姫君と義仲の長男義高の縁組みは、将来平家と源氏が手を組む為の方策で、全くの荒唐無稽な話でもない。しかも義仲の養父、中原兼遠の一族と小松家は血縁関係にあり連携はしやすい。

甲斐源氏の武田氏が娘の婿に義仲の長男義高を所望した時、「給仕ならせよ」と正妻に迎えるのを断られて怒っている。本来なら武田氏であれば相手として不足はないはずである。その時義仲は小松殿の姫君との結婚を示唆したのであろうか。後に頼朝に告げ口され、義高を鎌倉に送る羽目となった。

私は、原作の平家物語作者は間違いなく義仲の視点で書いていると思う。『嫡家、嫡子、嫡孫、嫡嫡』等の言葉を度々使い、小松家の立場に必要以上こだわっている。その後、不幸なことに重盛は病死し、残された子息達は度々戦闘の最前線に出され、遂には屋島で戦線を離脱した。

平清盛は後白河法皇の院政を助けて徐々に存在感を増していった。自分の娘を天皇の后にし、かつての藤原氏のように外祖父として政治に介入し始め、法皇の院政との対立が表面化してきたのである。父権の確立のため平家の武力に頼った法皇は、強くなりすぎた平家を排除するために、今度は源氏と手を組もうとした。しかし以仁王の令旨に呼応し、一番乗りで都に上った義仲の意図は別のところにあった。

義仲軍の入京を前に、平家は安徳帝を伴って西国に逃げたので、都には天皇のいない空白が生じていた。新たな天皇の擁立が必要となり、都に残っていた亡き高倉帝の三男と四男が候補になったのである。いずれも4、5才の幼児であった。三男か四男かを決めかねている時、女房丹波の夢想によって四の宮に決まりかけた。

このとき、義仲は北陸の宮を擁立することを法皇に強く働きかけたことが玉葉に述べられている。「故三条の宮(以仁王)の御息北陸にあり。義兵の勲功彼の宮の御力にありよって立王のことに於いては異議あるべからざるの由存ずる所也」と義仲が8月14日に申し出たというのである。その結果、また再占いがおこなわれ、やはり四の宮とでたので20日に決定したという過程が語られている。

義仲は「平家を追い払う功績があったのは亡き以仁王であるから、その長男である北陸の宮が位につくのが最良の選択である」と強行に奏上し、この問題はかなり紛糾したらしい。多くの人の関心を集め、義仲の意見に賛同する人物も多かったらしい。

八条院御所で定家の兄弟の建寿御前が、八条女院と後白河法皇の話しを盗み聞きした時の様子を建春門院中納言日記に記している。人払いされ、女房達はその場を退いたが、ぼんやり者のふりをして彼女は残っていた。八条女院が「北陸の宮を擁立しなければ義仲は怒りませんか」と申されたら、後白河法皇は「義仲が何だ」と言われたところに、退いた女房の一人が迎えに来てその後の会話を聞くことができなかった、という。

法皇は「辺境の民が・・・」と、義仲が皇位に口だしすることを不愉快に思われたとされている。事実はそれほど単純なことではなく、今まで多くの犠牲を伴いながら固守した院政を、義仲に覆されることなど到底容認できなかったのであろう。

義仲にとっても、入京の最大の目的が、北陸の宮の擁立だった可能性が大きい。武蔵の国で同族の義平に父義賢や一族を殺され、行き場を失って追われる身の自分たち母子を木曽の山中に匿って25年の長きにわたり養育してくれた養父中原兼遠。彼には感謝して余りある。その望みを実現し、恩義に報いたい。その一途の思いを胸に京に上ってきたのではないだろうか。

法皇は「義仲が平家を都から追い出してくれて助かった」と思ったのも束の間、義仲の背後にいるのは自分に対抗する貴族や八条女院であることに気付いた。そこで法皇は義仲に西国に向かうように何度も要請した。平家と戦わせることで双方の力を削ぎ、その間に鎌倉の頼朝を都に入れて手を結ぼうとしたのであろう。

一方、義仲はこの頃西国にいる平家に同盟を結ぶことを提案した。一般にこのことは、八方塞がりで行き場を失った義仲側の唐突な提案と受け取られているが、必ずしもそうとは言えない。もしこれに平家側が同意していれば、世の動きは随分変わった展開をみせたことであろう。しかし、頼みの小松家はすでに傍流になり、時子の兄時忠や知盛達が同意しなかったらしい。

以前から平家の小松家と楊梅流藤原氏は婚姻関係を通じて早くから交流が成立していた。前述したが、かつて甲斐の武田信義が娘と義仲の長男義高との縁談を申し込んだとき、すげなく断られたことを怒って、頼朝に「義仲は平家の小松家と手を結ぼうとしている」と告げて頼朝を慌てさせた。この話については「義仲の長男と、平家の小松家との婚姻では、あまり身分が違いすぎて成立するはずもない」と一般には懐疑的に受け取られているが、楊梅流藤原氏の母を持つ中原兼遠と小松家の関係から考えると、必ずしも否定すべきではないと考える。

中原兼遠の母も、和歌の家で有名な御子左家の俊成の母も、同じ敦兼の娘である。図2の系図で俊成の娘達と鹿ヶ谷の変で殺害された成親一族、それに平家の小松家の密接な婚姻関係を知ることが出来る。あの慎重な鎌倉の頼朝が義仲との戦いも辞さないとの姿勢で、慌てて兵を動かしたのである。結果義仲は長男義高を鎌倉へ人質に送ることで事なきをえた。

図2

平家物語の五巻『物怪』(四部合戦状平家物語では『雅頼青侍の夢』)の後半に、青年が見た夢の話が登場する。若い侍の見た夢が世間で話題になったというのである。言論の自由の保障もない時代に、自分の意見を述べることはなかなか難しい。そこで夢の話や神のお告げが手段として使われたのであろう。

その夢とは、八幡と春日、厳島の三人の神様達が集まって会議をしていたとき、まず平家の守護神である厳島神社の大明神が追われ、源氏の八幡大菩薩に節刀が渡され権力が移譲される。その時、藤原貴族の守護神である春日大明神が「将来はわが孫に譲って欲しい」と頼むシーンが登場する。貴族に政権が戻ることなど考えがたいので、この部分は「頼朝の跡継ぎが途絶えた後に、北条氏の傀儡将軍として公家の頼経が招かれたことを表現しているのだろう」と、これまで解釈されてきた。

しかし、私には義仲の入京の目的と貴族政治復活を願った平家物語の作者の叶わなかった願いが込められているように思われる。この青侍は、後に頼朝の近臣となった藤原親能とされている。彼も楊梅流藤原氏の一族で忠成の孫にあたる。しかし、時代の大きな潮流を押し戻すことはもはや不可能であった。結局は摂関時代にも院政にも戻ることはなく、鎌倉幕府が成立し、武家の時代の幕開けとなった。

信濃権の守だった中原兼遠の母が敦兼娘だったことは地元の歴史家、小林清三郎氏の著書『兼遠と義仲』に述べられている。それを一級資料で証明することはできないが、平家物語と符合する多くの事柄や登場する人物から、私は信憑性が高いと考えている。

中原兼遠も楊梅流藤原氏の一人ならば、木曽の地にあって義仲を養育し、都と連携しながら主家の復興のために奔走したのであろう。彼の死は、木曽で義仲の出立を見送った約一月後のことである。病死とも自殺とも言われているが、想像するに、かつて平家に対して偽りの起請文を書き追求から逃れたことで義仲の蜂起に傷がつくことを恐れ、食を断っての自殺(当時珍しくなかった飢死)ではなかったかとも思うのである。

幼児の頃から兼遠に養育された義仲にとっては、兼遠の一族にも繋がる以仁王の長男北陸の宮を皇位に就けるのは、上洛の最大の目的であり、自身に課された使命と考えていたのであろう。

(2008年11月「史学義仲」第10号)

トップページへ戻る