鎌倉幕府と木曽義仲関係者

大津市 西川早苗

源平合戦後に始めての武家政権である鎌倉幕府が成立したが、頼朝はその運営にあたり、度々むつかしい局面に遭遇したに違いない。

十三歳の時に平治の乱で捕らわれた頼朝は、池の禅尼に命を助けられ伊豆へ流罪になった。その後に蜂起するまでの約二十年余りの歳月を、周囲に細心の注意を払いながら過ごしている。むやみに人を信用せず、用心深い性格は長年の流人生活から得たものかもしれない。義仲のように、木曽の山中で心許せる養父や兄弟に囲まれて伸び伸びと成長した人間とは根本的に違っていたはずである。

政権を取った後の頼朝は、人心の掌握に努め、離反の疑いのある者には厳しく対処する一方、柔軟な施策をも巧みに使い分けている。政策や政治の理念が個々に揺らいでは統治者としては失格のはずであるが、独特の裁定により整合性を図りつつ、柔軟に政権の維持に努めたようである。

その一例を木曽義仲に与した残党達に対する処遇に見ることができる。粟津ガ原の敗戦以後、故郷へ戻り隠れ住む彼等を徹底して追い詰めることなく、逆にその生活を側面から援助している場合が見受けられる。しかしそれは決して木曽残党に対する優しさや憐れみではなく、彼にとっても将来を見据えた必然的な政策だったとも考えられる。

源平戦後の鎌倉の状況

頼朝は、長年流人として拘束されていた伊豆の地で蜂起して勝利を手にした。頼朝の軍に加わったのは主に伊豆や相模の豪族で、多くは平家に属していた。幕府開設後も、彼はいつ離反するかわからない周辺の豪族達を束ね、難しい幕府運営を行っていた。

頼朝が「信濃は義仲の国」と度々口にして羨ましがっていたのは、義仲のように強い信頼関係で結ばれた家臣に恵まれていなかったからである。流人として周囲に監視されながら不自由な生活に耐えてきた男が、一気に日本国の支配者に躍り出たわけである。支配される側にいた人物が、突然支配する側に廻ったことで双方に戸惑いがあってもおかしくない。

頼朝は配下の豪族達を個々に自分の手元に手繰り寄せ、巧みに彼等同士の連帯を避けている。しかし相模の豪族達は、長年近隣で婚姻を繰り返しており、この地域全体が一つの同族のような関係にあった。叔父、叔母、甥、姪、義理の兄弟姉妹等の関係は、絡んだ糸のように複雑で、言わば頼朝だけが、よそ者なのである。

頼朝は政子と結婚して北条氏と縁を結んだが、それも彼一代のまだ浅い関係に過ぎない。故に常に彼等の離反と連合を恐れていた。政子の実家北条氏も平家の一派に属していた。しかし父の北条時政は時勢を読み、政子と頼朝の結婚を黙認、或いは背後で後押ししながら相模の小豪族だった北条氏の立場の強化を図っていった。

頼朝は政子と結婚する前に、同じく平家に属していた相模の大豪族である伊東祐親の三女八重姫との間に男の子(千鶴御前)を設けていた。都の大番から帰郷して、初めてこのことを知った伊東氏の行動は北条氏とは逆だった。源氏の嫡子と縁を結んだことが、都の平家に知られることを恐れた伊東祐親は、直ちに頼朝との間に生まれた三歳の孫を川に沈めて殺し、娘を急いで他家(江馬次郎)へ再嫁させたのだった。

しかしながら、平家に義理を通したこの行為が、鎌倉政権成立後の伊東氏を苦境に追い詰めた。頼朝が政権を取ると、伊東氏の所領は頼朝の幕臣になった工藤祐経(伊東氏の同族)へ移管された。時勢を読めず、平家への恩義を貫いたことで、領地をも失って孤立した伊東入道は自殺し、その孫である曽我兄弟は、受け継ぐ所領もなく、急速に繁栄する鎌倉の興隆を横目に、周囲から取り残される孤独に苦しんでいた。曽我兄弟の怨みは、同族の工藤氏と頼朝に向けられていった。

頼朝は配下の豪族達との連帯を強めようと、富士野で巻狩りを行った。弓矢を携えて各地から武将達が狩り場へ集まってくる。これをチャンス到来と考えた曽我兄弟は、この集団に紛れて富士野へ向った。そして起こったのが曽我の仇討事件であった。目指す相手は、父を殺し(親族間の領地争いの結果、工藤祐経が差し向けた刺客に馬で移動中に射殺された)領地を奪った工藤祐経と、祖父の祐親を自殺に追い込み、彼等兄弟の不幸の原因を作った頼朝の二人だった。

雨の降る夜だった。工藤祐経を殺害後、曽我兄弟は次に頼朝の屋形に踏み込んだ。その時警護役の海野幸氏は、刀傷を追いながらも頼朝を守った(曽我物語)。彼は鎌倉の幕臣の中にあって微妙な立場にいたはずだが、木曽の関係者の為に、体を張って頼朝の信頼を得る努力をしていたのであろう。

木曽義仲の長男である清水冠者義高が人質として鎌倉へ送られた時に、幸氏は義高に付き添って一緒に鎌倉へ赴いたのである。当時二人は共に11歳の少年だった。

義仲は入京後わずか半年で頼朝の派遣した東国軍との戦闘で敗死した。父の死から3カ月後、身の危険を感じていた義高は、鎌倉で宴会が行われていた4月のある夜に逃亡を図った。その時、義高の身代りに扮して周囲を欺き、発覚を遅らせようとしたのが、海野小太郎幸氏であった。

結局、幸氏は義高の逃亡を助けたことは不問にされ、逆に主君に忠実だったとの理由で許されて、幕府成立後は頼朝の警護役として身辺の警護にあたっていた。

政権を取った頼朝は、長年続いた貴族支配の古い体制を引きずることを避ける為、あえて京には赴かず、東国の鎌倉に幕府を開いた。貴族政治から院政へと移行し、そして武家政治にまたがる時代の潮流をうまく受け止めた結果なのだろう。平家のように外国との交易には目を向けず、御恩と奉公という土地を介在とした支配体勢を確立していった。武士達は鎌倉に対して、命がけで(懸命に)奉公に励むことで所領の維持、確保に努めたのである。これが一生(所)懸命の語源らしい。

鎌倉幕府は侍所(軍事)、政所(政治)、問注所(裁判)の三つの組織で構成されていた。侍所には相模の大豪族の和田義盛が就任し、政所には京下りの官人の大江広元が別当として采配をふるった。問注所は頼朝自身が関わって、主に所領の配分やもめ事に対する裁定を行った。

中世の豪族にとって所領の確保(安堵)は最大の関心事であって、それを確保・保持することで、自領における領民との主従の関係も維持できる。故に所領の配分は幕府経営の中核を担う部分であり、豪族達にとっては最大の関心事であった。

例えば、平家物語に熊谷直実が平家の若い公達の命を取ったことを悔いて出家したと書かれているが、出家の直接の動機は叔父の久下直光との所領争いに敗訴したことだったという。直実は下された頼朝の裁定が不満だったようだ(平家物語九巻 敦盛最期)。

曽我兄弟が頼朝の命を狙ったのも、本来継ぐべき自分達の所領が他人に移ってしまったことを怨んだからである。

相模の大豪族だった祖父の伊東祐親は、源氏である頼朝の蜂起には加わらず、都の平家に義理を貫いた。頼朝の世となると、以前から同族の工藤祐経との間で紛争になっていた所領が、頼朝の裁定により工藤氏に移ってしまった。受け継ぐ所領を失った兄弟の兄は、母が再嫁した曽我氏に引き取られ、弟は僧となる為に箱根山権現で修行を始める事となった。彼等兄弟は繁栄する鎌倉において、その流れに乗りきれず疎外感に苦しんでいたのだった。

土地を介在として領民を支配していた豪族達にとって、所領の配分は死活問題でもあった。頼朝は極力公平に誰もが納得できる結論をだし、安定した支配を目指していたが、裁定が下された後も所有を巡って現地では度々紛争が起きている。

ところが頼朝が、例外的にその貴重な土地を義仲の関係者に分け与えている事例がみられる。

義仲の妹の宮菊に、木曽に隣接する美濃の国の遠山の庄の一村を与えたのは、それで義仲の残党の暮らしを援助せよとの意図ではなかったかと思う。また、中原兼遠の長男に当たる歌人の中原康頼を、阿波の麻植保の保司に任命している。

さらに、上記の海野幸氏には、本領の海野庄の他に越中の石黒の庄や、同じく越中と越後の境に位置する宮崎の庄も与えている。元々これらの土地は木曽義仲に与して敗れた北陸の宮崎氏や石黒氏の所領だったが、頼朝は敗戦後もそれを没収せず、幕臣となった信濃出身の海野幸氏に名目上預けて、従来通り所有を続けることを認めたのであろう。

これらの取引成立の影には、木曽軍の重鎮である海野幸親の鎌倉との巧みな交渉術が実を結んだからと思われる。頼朝側としても、敵対した信濃の関係者に土地を与えるには、味方を納得させるだけの理由を必要とする。お互いの本音と建前が一致すれば、この裏取引は成立するのだが、両者が共に受け入れられる接点を探す難しい交渉に違いない。

頼朝の思惑としては、戦闘終結後の木曽の関係者の叛乱を防ぐ意図のみでなく、将来的に自分の部下として信濃の武将に期待していた節が伺える。

頼朝は「信濃は義仲の国」と言い信濃武士の変わらぬ忠義を度々口にしてうらやましがっていた。周囲から監視される流人生活の長かった彼は、自分を守ってくれる武士団を育てることができなかった。このことを裏付けるように、幕府成立後に頼朝の身辺警護をしていた武将に、海野・藤沢・諏訪・望月等の信濃武士の名を確認することができる(曽我物語)。かつて義仲の長男の義高を警護する為に鎌倉へ付き添った彼等が、何故頼朝の身辺警護の武士として仕えることになったのだろうか。その背景には彼等を納得させる何らかの取引があったような気がする。そこには鎌倉から逃げた義高のその後の生死の謎も隠されているのかもしれない。

遠山の庄を与えられた宮菊

頼朝に所領を与えられた個々の例を更に詳しく検証していくことにする。

義仲の妹の宮菊(菊子)に、美濃の国の遠山の庄の土地を与えたのは、「この土地で木曽の残党の暮らしを守れ」との趣旨かと思われる。

しかしこの土地がすんなりと宮菊のものとなったわけではない。所有を巡って在地地主との間でいざこざや訴訟が起こり、奪われそうになった。彼女は鎌倉へ出向き実情を訴え、その結果頼朝及び政子に所有を保障された経緯がある。さらに頼朝は小諸太郎光兼等に菊子の領地を侵略から守るように申しつけたという。

彼女の墓は岐阜県中津川市の馬籠にある。田に添った広い畔のような場所に並んでいる七基の五輪の塔がそれで、法明寺五輪塔と呼ばれており、宮菊と侍女達の墓と伝えられている。近辺から古い櫛が出土したとの説明もあった。

宮菊という義仲の妹の存在は所領問題が表面化するまでは知られていない。実妹かどうかを確認する資料もないが、状況から推測すると実妹の可能性が高いように思う。

義仲の父、源義賢はかつて都で近衛天皇の警護役の長である帯刀先生を務めていたが、それを辞して東国へ拠点を移した。都には長男の仲家を残していたが、もし仲家に妹がいたならば義仲にとって姉にあたるはずである。

武蔵の国に移った義賢は、近隣の豪族である秩父家の娘と縁を結び義仲が生まれた。こうして義賢は東国で着々と地盤を築いていったが、都にいた兄の義朝にとっては、義賢の勢力の拡大をそのまま放置することは出来なかった。源氏の地盤である東国は嫡子である自分が支配する地域であるべきで、二男義賢に明け渡すことを不快に思い、阻止したかったらしい。

そこで長男の義平に義賢の襲撃を命じた。義朝の意向を受けた義平の夜襲に遇った義賢は、義父の秩父重隆一族と共に滅亡した。幼い息子の義仲とその母は運よく逃れ、その後母子は木曽の中原兼遠に保護されることとなったが、その時の義仲の年齢を多くの平家物語は二歳としている。しかし実際は三歳だったのではないかと思う。

私が平家物語諸本の中で、原本に最も近いと考えている四部合戦状平家物語、及び源平盛衰記、延慶本平家物語は義仲(駒王丸)の年齢を三歳と表記しており、この説に従いたい。義仲が三歳ならば同腹の妹がいても不自然ではない。

吾妻鏡には「合戦の終結後に京に住んでいた義仲の妹の宮菊が、鎌倉へ呼ばれて北条政子に面会した」との記事が存在するので、それまで彼女は京で暮らしていたらしい。推測ではあるが、宮菊は兼遠の京屋敷で康頼の妹として養育されていた可能性も考えられる。

襲撃で殺された源義賢の二人の子供(義仲・菊子)を引きとった中原兼遠は、交易商人として、仕事で都と木曽を度々行き来していたはずである。元は貴族だった彼は都にも屋敷を所有していて、長男の康頼とその母が住んでいただろう。兼遠は義仲を木曽に引き取り、妹は康頼の母に預けて、都の京屋敷で養育させたのではないかと思う。都風の所作を身につけさせたならば、将来義仲が都を制覇した時に彼女の未来も開けると判断したのかもしれない。

阿波の保を与えられた中原康頼

さらに、頼朝は世も落ち着いた文治2年(1186年)に兼遠の長男の中原康頼(平判官康頼)を阿波国の麻殖(おえ)保の保司に任じている(吾妻鏡)。その理由として、「尾張の野間で殺された頼朝の父(義朝)の墓を、康頼が修繕整備した恩賞」と述べているが、この理由にも首を傾げざるを得ない。

中原康頼はかつて検非違使として後白河法皇御所に仕えていた。声も良く音楽の才があって今様の名人でもあった。法皇も一日中今様を歌い続けて声をつぶすこともあった程の今様好きだったので、康頼はお気に入りの寵臣だったらしい。

ところが順調だった彼の身辺にも異変が起きた。1177年の鹿ケ谷の変で平家に捕えられた康頼は、他の二人と共に流罪となる。流された先は薩摩から遙か南方にある硫黄島(通称鬼界が島)であった。

一年余りで運よく鬼界ガ島から都へ戻ることができた康頼は、その後は一切政治の世界からは身を引き、歌人として活躍した。また仏教説話の宝物集の作者としても知られている。その中原康頼を阿波の保の保司とした理由を頼朝は、「康頼が尾張の野間にある父義朝の墓を整備した功に報いる為」だと述べている。

土地を与えるとなれば、幕府の運営上も、万人が納得できる理由が必要となる。しかし実際に彼が墓の整備に関わった事実を確かめる手立てもなく、非業の死を迎えた父に対する頼朝の気持ちを考えると、鎌倉ではこの裁定に反対できる人間はいなかったと思う。

もともと中原康頼は、流罪となる前に法皇の近臣として仕えていた頃も恩赦で都へ戻った後にも、尾張にある義朝の墓を整備する立場にはなかったはずである。それなら実際には誰が墓の整備をしたのか、との疑問が生じる。

義朝の墓を整備した藤原親能

その答えには中々辿りつけなかったが思い当たる人物として、相模に住み、蜂起前の頼朝と親しくしていた藤原親能が浮かび上がってきた。彼は兼遠の一族であり、康頼とは同年輩のはずである。妻は相模の豪族の娘だったので、度々京と妻のいる東国を行き来していたらしい。その途中には必ず尾張を通るはずである。流人時代の頼朝が心を許していた親能に、荒れたまま放置されているだろう父の墓の整備を依頼しても不思議ではない。

依頼を受けた親能が、尾張を通過する際に墓を整備し、多分当時は内密に行ったはずだが、後にその功績を康頼に譲ったのではないだろうか。建久元年に都へ向う途中に野間を通った頼朝はこの墓に参っている。

藤原親能は表面に出て華々しく活躍した人物ではなかったが、早くから相模に住み、世に出る前の頼朝に仕えて厚い信頼を得ていた。しかし鎌倉の幕臣の一人である親能が、直接木曽義仲の関係者に援助することは避けねばならない。中原康頼は兼遠の長男であり、身内なので秘密は守られる。その上彼が木曽の関係者であることはあまり世間に知られていないことも好都合である。そこで、康頼が麻植保の受取人としてふさわしいとの結論になったのではないか。その提言をおこなったのは、当然親能・広元兄弟であっただろうが、頼朝の苦心の人選が伺える。

平家物語の巻五の『雅頼・青侍の夢』に登場する青侍が、親能であると言われている。そこには、東国から都へ戻った人物が、都の若者達に「近々源氏の頼朝が政権を取る夢を見た」と夢に託して語った話が載せられている。その事が清盛の耳に入って、危うく拘束されそうになり、慌てて東国へ逃げ戻ったと書かれている。

親能の父は、法皇の重臣だった藤原光能で、祖父の忠成(従五位上)を超えて異例の出世し、正三位に昇り、数々の重職についている。かつて伊豆に流罪中の文覚に、後白河法皇から頼朝に蜂起を促す院宣を託した人物として知られている。

職責上あらゆる情報に精通していた光能は、新時代の到来を早くから予見していたような気がする。息子を鎌倉へ送り出し、叔母と妹を以仁王の妾妻にする等、将来に向けた布石を打っている。光能は、越後の宮崎に隠れ住んだ北陸の宮とは叔父(妹の子)或いは従兄(叔母の子)の関係になるはずである。

僧文覚が再建に力を注いだ高尾の神護寺には、源頼朝と平重盛、それに藤原光能の三幅の肖像画が寺宝として大切に保存されているという。

藤原光能は源頼朝や平重盛程の有名人ではないが、彼の肖像画が神護寺に存在するというのは興味深い。盛衰記には神護寺の文覚は光能の外戚であると記されている。文覚が鎌倉の世となった後も、重盛の孫の六代の命を助ける等、長く頼朝に影響を保持し続けられたのは、頼朝の側近となった光能の息子達(親能・広元)との関係からかもしれない。

頼朝の警護役となった海野幸氏

頼朝が、敗れて信濃に隠れ住む義仲方の武士に対して、公に所領を与えることは不可能であり、戦場に赴いて命がけで所領を確保した他の豪族達が承知するはずがない。苦肉の策として兼遠の息子である中原康頼や妹の宮菊に託し、この土地から得られる収穫で、木曽に隠れ住む残党の生活を支えるように託したのであろう。その意図は信濃武士の懐柔策とも考えられ、頼朝は彼等の結束と再びの蜂起を恐れてもいたらしい。

鎌倉幕府成立後に頼朝の身辺警護をしていたのは意外にも信濃から来た武士達だった。平家物語の七巻に、義仲が長男義高を人質として鎌倉へ送る際に、海野小太郎幸氏・望月三郎重隆・藤沢二郎清親・諏訪等の信濃武士達を随行させたと書かれている。ところが戦闘が終結し、時代は鎌倉と移った後にも、頼朝の警護役として活躍する彼等の名を確認することができるのである。

人質となった義高に従って鎌倉へ来ていた彼等が、簡単に元の主人である義高を見捨て、頼朝に仕えたならば、むしろ用心深い頼朝は信頼できる自分の警護役として不適切と判断するはずである。この時、鎌倉に赴いた信濃武士達は、どのような条件で頼朝に仕える道を選んだのだろうか。彼等はその時点で自分達に可能な手段で、主人の義高や信濃に隠れ住む仲間を守ろうとしたような気がする。

その決断の影には、鎌倉へ来ていた木曽軍の長老海野幸親の存在を見逃せない。その後は信州と北陸には頼朝は兵を向けていないことを考えると木曽と鎌倉で何らかの取引が成立していた可能性は否定できない。頼朝が敵対した木曽の武将達に身辺警護を託したのは皮肉であるが、そこに彼の孤独の影を感じるのである。

頼朝の周囲を固めていたのは、決して源氏重代の家臣達ではなく、ほとんどが損得勘定で時の趨勢に乗り遅れまいと集まってきた東国の豪族達だった。頼朝はいつ離反するかわからない彼等を引きつけ、巧みに操りながら孤軍奮闘しつつ幕府を運営していた。

それ故、裏切ることのない信濃武士の忠誠心を羨ましく思っていたらしい。義仲が敗死した後も、木曽に攻め込み徹底した残党狩りをして追い詰めよりは、隠れ住む彼等の最低限の生活を保障した方が得策だと考えたように思う。

しかし、木曽の関係者に与えた所領は、周辺の有力者との間で所有権を巡って度々紛争が発生して領有が安定しなかった。阿波の麻植保では文治4年(1188年)の3月14日と8月20日の二回にわたり地頭と康頼の間に領有に関して騒動が起きた。また先述したように、美濃の宮菊の場合も同様の紛争が起きている。僅かな土地であったかもしれないが、二人は簡単に手放すことなく、奪われそうになった土地を頼朝や政子に願い出て取り戻している(吾妻鏡)。

海野幸氏に与えられた宮崎に関しても、頼朝配下にいた武田信光との間で土地の争奪戦が長年繰り返された。しかし頼朝は、海野氏の領有は変わらないことを武田氏に認めさせ、最後は孫子の代まで侵略しないことを書面を以って誓わせている。

かつて人質として鎌倉に居た義仲の長男義高は、父の死後逃亡を図ったが、この時鎌倉に残った海野幸氏は義高に扮して、部屋の中でいつものように二人で碁を打っているかのように振る舞い、碁石の音をさせながら周囲を欺いている。夜が更けてからは布団を被り、髪の毛を布団の外へ出して、あたかも義高が寝ているかの如く偽って逃亡の時間を稼いだ。

しかし海野幸氏は義高の逃亡を助けたことを責められることなく、逆に主人に対する忠勤を讃えられ、海野家の本領の海野庄を引き続き所有することを許された。しかも頼朝は海野幸氏を警護役として身近に召し使っている。普通に考えれば、対立関係にあった人物に身辺警護をさせるのは論外の行為である。身辺警護は、絶対裏切ることのない重代の家臣のような信頼のおける人物を配置するはずである。

富士の巻狩りの際、頼朝は曽我兄弟の襲撃を受けたが、幸氏は刀傷を受けながらも頼朝を守った。幸氏の警護中の負傷はこの時だけではなかった。確かに海野家は木曽軍に組みしたにも関わらず、鎌倉政権下でも日のあたる場所にいた。幸氏に託された土地は隠れ住む木曽の残党の生活維持の為には失うわけにはいかず、身を挺してその土地を守ろうとしていたようだ。

海野幸氏は笠懸や弓の上手として活躍すると同時に、詩歌にも堪能な文武両道の人物だったらしい。連歌や和歌の催しでは、頼朝から歌を褒められ、衆目の見守る中で褒美の引き出物に名馬の『大黒』を与えられている。

またある時に、梶原景時が詠んだ『すみだ川 渡る瀬ごとに事問わん 昔の人もかくや有りけむ』の歌に続けて、幸氏が『すみだ川 瀬々の岩越す浪よりも 久しかるべき君が御代かな』と続けた。その出来栄えを頼朝から讃えられ、褒美として越中国宮崎十八郷を賜ったという。この歌が領地を賜る程の突出したものだったか評価し難いが、頼朝は召し使う他の武将達に海野幸氏の領有を認めさせる為にも、衆目の見守る中で何らかの理由をつけて了解させる必要があったのだろう。

北陸の宮崎は、かつて以仁王の長男の北陸の宮が匿まわれていた地で、義仲の残党が多く隠れ住んでいた可能性が高い。同じく幸氏に越中の石黒の庄も与えている。石黒氏と宮崎氏は親族で、共に義仲に協力した北陸の豪族である。石黒の庄にも当然義仲の残党が多く逃げ込んでいたはずである。

巴も、近江の粟津ガ原で義仲が討たれた後に一旦石黒の庄へ逃げたが、その後鎌倉へ召し出され、侍所別当の和田義盛の妻となったという(源平盛衰記)。義盛は巴を妻に迎えることで彼女の命を助けた可能性が考えられる。その際、政所別当だった大江広元に依頼されたのかも知れない。この二人は当時鎌倉幕府の屋台骨を支えていた。和田義盛の正妻は横山氏の娘だが、巴は乳母役を務め、正妻の子と我が子(義仲の子との説がある)の養育に励んだのだろう。

その28年後に起こった和田合戦で和田一族が敗れたので、巴は再び越中の石黒の庄へ逃げ帰り、石黒の庄に住む福光太郎が巴の世話をしたと伝えられている。彼女はその地で91歳の天寿を全うするまで、30年余りを平穏に暮らしたと伝えられている。石黒の庄における福光氏は謎の存在だが、海野氏の後裔だとの説も存在して興味深い。

木曽勢の長老海野幸親

源平合戦後、頼朝が義仲の関係者に土地を与えた理由は、戦争に参加して命がけで所領を確保する他の豪族達とは明らかに違うのである。

何故海野家が頼朝に優遇されたか、その背景は謎であった。最早敗戦が避けられないと判断した海野家が、鎌倉にすり寄り、要領よく振る舞ったのではないか、との見方があったかもしれない。海野幸親が、海野家の存続を図ろうと頼朝と何らかの取引をしたとの疑いもあった。

実際、海野幸親は木曽勢の敗色が濃い時期に鎌倉へ赴いた。吾妻鏡には「義仲の都での振舞いを諌めるために、海野幸親が鎌倉へ呼ばれたものの、既に時は遅く修復は不可能だった」と記載された一文がある。頼朝は、自分の代官と称していた義仲に意見する立場にいたかもしれないが、自身は東国を動くことなく、都にいた義仲軍の自滅を待っていたはずである。

木曽軍の長老的立場にあった信濃の海野幸親が鎌倉に出向いた真の目的は、人質として鎌倉へ向った義高に同行した孫の海野幸氏や信濃武将達の救出の為の交渉だった可能性が高い。

しかし、現在戦っている相手であり、しかも勝敗が殆ど決定している現状において、話し合いを行うのは容易なことではない。それが実現できたのは、両者の間を仲介した人物がいたからだと考える。

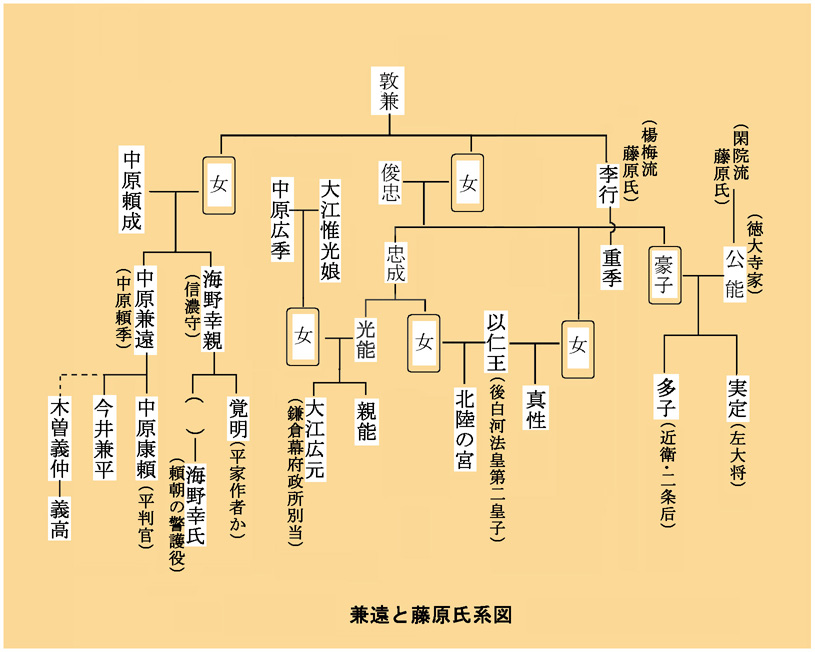

その人物とは、鎌倉幕府成立以前から幕府の組織化に参画していた藤原親能と京下りの官人大江広元の兄弟ではないかと思う。二人は頼朝が信頼し心を許していた家臣で、姓が違うが実の兄弟である。実父は先述した藤原光能で、中原兼遠の一族になる。母は中原広季の娘で歌人として活躍した女性である。何故か父母が離婚したので、兄の藤原親能は父の姓である藤原をそのまま名乗り、弟は母方の祖父である中原広季の養子となって中原広元と称していた。

中原、藤原の両家は長年に渡り婚姻を繰り返し、親族として揺るがぬ血縁関係を築いてきた。海野幸親も母方の藤原氏と父方の中原氏の双方と親族関係にあった。海野幸親はこの縁を頼って鎌倉に出向いたのではないかと考えている。

信濃に伝わる伝承では、海野幸親は義仲の養父の中原兼遠の兄で、海野家へ婿入りした人物と伝えられている。信濃の滋野一族を束ねる豪族であったが、元は都の貴族の中原氏の出身である。しかし信濃の同志達を出し抜いて、海野家だけが生き残ろうとしたとは考え難い。幸親が木曽側の窓口となって、親能広元兄弟の人脈を仲介に鎌倉との戦後処理の交渉をしたと考えるのが妥当であろう。

海野幸親と藤原親能と大江広元は、それぞれ姓は異なるが、出身母体は共に中原氏であった。同族が助け合うのも戦乱の世を生き残る為の方策である

孤独な権力者頼朝

頼朝も単なる好意で幕臣(藤原親能と大江広元兄弟)の一族を助けようとしたわけではないはずだ。盤石の態勢かと思われていた鎌倉幕府だったが、頼朝が信頼できる側近は極少数の限られた人間しかいないのが実情だった。讒言をする人物として他の豪族から嫌われた梶原景時も、頼朝にとっては信頼に足る数少ない忠実な部下だったのだろう。

伊豆・相模の豪族の殆どは平家の一派であり、源氏の本拠地である東国との関係もそれ程強固なものではなかった。彼の後ろ盾となった妻の政子の実家、北条氏でさえも頼朝から権力を奪おうとしていた形跡が見られる。

相模や伊豆の豪族達は、曽我兄弟が親の仇打ちだけでなく、どさくさに紛れて頼朝をも倒し、自分達の手に鎌倉の支配権を取り戻すのを秘かに期待していた節さえ伺える。彼等は仇討に向かう兄弟を激励し、御馳走でもてなし、影に日向に支えているのである。人生の壁にぶつかった兄弟に「工藤祐経を倒すだけでは何も変わらない。頼朝を倒さなくてはお前達の世はやって来ないぞ」と焚きつけたかもしれない。実際、富士の巻狩りの際に曽我兄弟は工藤祐経の命を奪った後に、頼朝の屋形に侵入している。兄弟の襲撃に対し、海野幸氏が刀傷を受けながら頼朝を守ったことは先述した。

このような状況下にあって、周囲に猜疑の目を向けつつ身辺の警護の必要性を感じていた頼朝は世の多くの権力者の例に洩れず孤独であった。

信濃の武士は忠義に厚く信頼できると、以前から義仲を羨ましく思っていた頼朝は、幕臣の大江広元を介して、海野氏との何らかの契約を結び、義高の警護のために鎌倉に滞在していた信濃武士を自分の身辺警護に召し使っていたのではないか。敗戦が確実視された木曽側も、後々に予想される探索から逃れられ、子孫へと命を繋げば、いつか再起を望むことも可能である。

従来からの所領である海野庄に加え、海野幸氏は頼朝から北陸の宮崎や石黒の庄も与えられたが、それは名目上の統治者であって、これまで同様に石黒氏や宮崎氏が実質的に統治を継続していたと思う。宮崎の庄は、同じく頼朝の家臣である武田信光との間で所属を巡り度々紛争が起きたが、幸氏は託された領地を死守し、共に戦った北陸、信濃の豪族達の盾となって必死に侵略を防いでいた。

また頼朝は、海野幸氏だけでなく金刺盛澄も流鏑馬の上手との理由から召し抱えている。彼等は確かに流鏑馬の名手だったかもしれないが、その背景には将来に向けた木曽との関係強化の意図も読み取れる。

孤独な権力者の猜疑の眼は肉親にも向けられた。頼朝は信濃に対して懐柔策を用いる反面、自分に変わって代官として派遣した異母弟の義経や範頼、全成に対しては徹底した粛清を行ったのである。彼等は頼朝に代わって前線に赴き命がけで戦ったにも関わらずである。

義経は頼朝の許可なく後白河法皇から官位を受けたことを理由に、逃げ込んだ平泉を攻め、匿った奥州藤原氏も共に滅亡に追い込んだ。また範頼に対しては、狩りに出かけた頼朝が一時不明になった時に、安否を心配する頼朝の妻政子に「大丈夫。私がついているから」とかけた慰めた言葉を逆手にとり、頼朝に代わって権力を握ろうとしている証拠だとして粛清している。どちらも決して納得のいく理由ではない。

義経も範頼も兄に書面を送って叛乱の意図がないことを重ねて否定しているが、頼朝は受け付けなかった。理由の如何に関わらず、頼朝は始めから彼等を滅ぼす意図があったとも疑える。

平家に対しても、残党狩りの兵を差し向けている。九州宮崎の山中にある椎葉村には那須の与一の弟を派遣した。小松家の二男資盛一行が落ちていった南方の硫黄島や徳之島には、文治3年と同4年の二回にわたり、鎮西奉行の天野遠景と宇都宮信房という者に命じて探索させている。

その反面、義仲与党に対しては積極的に対峙していない。義仲の長男の逃亡時に、頼朝の差し向けた追手に立ち向かった井上光義に対して応戦したのみで、しかもその郎党は許して自分の勢力に組み入れたのである。

貴族政治と院政の終焉

信濃・北陸を転戦して寿永2年(1183年)に都を制した義仲だったが、皇位継承問題で法皇との関係が悪化し、その後法住寺合戦で完全に決裂した。最早両者の関係は修復が不可能となったと思われる頃、鎌倉にいた兄の親能は五歳年下の弟の中原広元を京から呼び寄せている。いよいよ鎌倉幕府設立の準備に取り掛かる必要がありと判断し、文官として彼を活用しようとしたのであろう。広元はその後、幕府の要職である政所別当を務めている。

藤原親能と大江広元の実父である藤原光能の立場は複雑である。彼は後白河院政の有能な重臣でありながら、法皇と対立していた藤原北家閑院流の藤原公能(右大臣)の養子となっている。閑院流藤原氏はこれまで、数人の后を送りこんで政権を狙っていたが、いずれも子供に恵まれなかった。

近衛天皇崩御の後に即位した二条天皇(後白河第一皇子)は、母方の人脈を重視し父の法皇と対立を繰り返した。一旦貴族政治が息を吹き返したかにみえたが、天皇が23歳という若さで崩御され後には再び院政に逆戻りした。

この頃、閑院流藤原公能の一族は、以仁王(後白河第二皇子)を皇位に就けることで貴族政治の復活を図ろうとその機会を狙っていた。

一方で院政の継続を望む後白河法皇は、彼等の存在を疎ましく思っており、官職から排除することで表舞台から退けようと画策している。もし以仁王が皇位につけば、たちまち彼の背後にいる有力貴族に権力が移行し、院政の継続が阻止されるからである。

藤原公能の実子である大納言実定と皇后多子の兄妹は、度々平家物語にも登場して一族で政権奪還に苦悩する様子が語られている(実定厳島詣・月見・二代の后)。二人の実母である豪子(公能の北の方)は、光能や兼遠の親族であり、系図には登場しない女性達が実質的に一族の絆や社会の動向を左右したのは母系社会の名残かもしれない。

武力を持たない貴族は、背後につく源氏や平家の動向に左右される。兼遠も母方(楊梅流藤原氏)の困窮を救う為に、木曽で源氏の貴種を養育して、武力を背景に身内の権力奪還に協力したいと願っていたのであろう。

以仁王の正妻としては、八条院の女官であった三位の局という女性が一般に知られている(伊予守盛章の娘で、僧導尊の母)。藤原光能の妹と叔母の二人も以仁王の妻となって、それぞれに息子が生まれていた。叔母といっても、多分光能よりかなり年齢は若かったはずである。彼女達はそれぞれ北陸の宮と僧真性の母であった。北陸の宮は以仁王の長男で、父亡き後は義仲が皇位につけようとして果たせなかった人物である。光能の妹が北陸の宮の母ならば、親能・広元兄弟とは従兄の間柄になる。

北陸の宮は、義仲が敗れた後は京の郊外の野依に住み、土御門院の皇女を養女として穏やかな人生を終えている。

親能・広元兄弟の実母(大学の頭大江惟順の娘)は有名な歌人であり、その歌が『月詣歌集」や俊成の編集した『千載集』に数首収録されている。

彼女は始め藤原光能と結婚して藤原親能と大江広元を設けたが、その後光能と離婚し、子供達は母方の祖父の中原広季と養子縁組をした。

兄の藤原親能も始め中原を名乗ったが、再び実父の姓である藤原氏に戻っている。弟は引き続き養子となった祖父の姓である中原を称し、中原広元と名乗っていた。後に広元が祖母方の姓である大江に改姓したのは晩年の69歳になってからのことであった。

鎌倉と信濃の関係

信濃との提携は頼朝にとっても、必要なことだった。

頼朝の周囲にいたのは、蜂起時に呼びかけに応じて加わった相模や伊豆・武蔵の豪族達であり、平家もいれば源氏もいた。彼等は時の趨勢を見て加わった一種の野合であった。頼朝は巧妙に彼等を連帯させないように操りながら、幕府経営を行っていたようだ。土地を介在とする御恩と奉公という支配体制を確立して厳しく対処していたが、いつ彼等が背くかもしれないという本質的な不安を常に抱えていたのだろう。

吾妻鏡には「信濃は木曽の分国の如し 住人みな彼の恩顧を蒙る」という頼朝の言葉が書かれている。彼は信濃の武士の義仲に対する揺るぎない忠義を羨ましく思っていたようだ。海野幸親との取引に応じた背景に、忠義を重んずる信濃武士を、いつかは自分の配下に取り込みたいとの願望もあったかもしれない。

平家物語巻七に『木曽と兵衛佐と不快のこと出きたる』と書かれた部分がある。頼朝との衝突を避ける為に義仲は『嫡子清水の冠者義基とて、生年11歳になる子冠者に、海野、望月、諏訪、藤沢以下の兵(つはもの)ども、そのほかあまたつけて、兵衛佐のもとへ遣わす…』と記載されていて、人質として鎌倉へ向った嫡子義基(義高)に信濃の武士達が警護して向った様子が伺える。義仲が粟津ガ原で敗死し、義高が逃亡した後も、彼等はそのまま鎌倉に留まっていたようだ。あるいは拘束されていたかもしれない。

頼朝は幕府成立当初から、海野幸氏を始め義仲の家臣団を警護役として召し使っている。鎌倉政権の中枢にいて、鎌倉幕府成立後は政所別当の要職についていた大江広元は鎌倉と信濃の関係をできるだけ穏便に処理するよう奔走し、頼朝も納得してその方針を受け入れたのかもしれない。

本来、義仲と頼朝は目指した政治体勢が異なっていた。頼朝は新しい武家政権を目指したが、義仲は源氏の再興と、旧体制である貴族社会の復活を念頭において都へ上った。

兼遠は木曽で交易商人として生活していたと考えているが、元は信濃権の守に任ぜられた都の貴族であった。しかし平安も末期となると貴族の活躍できる分野は狭まり、官職につける人間の数は限られていた。いろいろな場面に任官時期に一喜一憂する貴族達の様子が描写されている。将来に希望を見出せない状況下で官職を諦めた兼遠は、活路を探していたのだろう。貴族をやめ街道の要である木曽に移り住んで交易商人に転身したと思われる。

その後、源氏の貴種の源義仲を養育する縁に遭遇した時、再び秘かな野望が生まれたのかもしれない。都で苦悩する一族が再び脚光を帯びる時が巡って来ることを秘かに願っていた兼遠は、義仲の養育を引き受けて、いつか巡ってくるその時に備えていたように思う。

義仲も養父の意向に沿って、協力するのは当然の事と考えていただろう。もし中原兼遠が危険を顧みず養育を引き受けてくれなかったら、生きることさえ叶わなかったはずで、養父には感謝しても感謝しきれない気持を抱いていたに違いない。兼遠の願いは一族の再興にあったが、義仲にとっても勝利すれば同時に源氏の復活に繋がる。わざわざ都へ行き、石清水八幡宮で義仲を元服させた兼遠は、この時親族に当たる貴族達を参列させて義仲を紹介している。

中原兼遠については、山深い木曽に住み、義仲を保護して単に源氏再興を助けた人物とのみ捉えられてきた。兼遠と都の貴族との関係は殆ど知られていないが、養父兼遠が義仲に託したのは、以仁王の遺児北陸の宮を皇位につけ、母方に当たる楊梅流藤原氏が再び権力を取り戻して陽のあたる場所で活躍することだったと思う。都へ一番乗りで上った木曽勢は、その実現を目前にしていた。

ところが後白河法皇は、平家が西国へ退くと、わずか数日で次の後鳥羽天皇擁立に向けて動きだしたのである。あわてた義仲の抗議に対し、老獪な法皇は「それなら占いで決めよう」と言い、思い通りの結果が出るまで占いを何度も繰り返した結果、二週間後には、思惑通り僅か四歳の後鳥羽天皇が皇位に就いたのである。母方に有力貴族がいない幼帝であれば、自由に院政を行える。

その頃、北陸の宮はまだ北陸の宮崎に留まったままであった。法皇の迅速な行動に義仲の願いは挫折した。御鳥羽天皇が即位したことで義仲は入京の最大の目的を失ったのである。天皇擁立も叶わず、後白河法皇との関係は益々悪化してゆき、その後起きた法住寺合戦で勝利したものの彼の立場はいよいよ苦しくなっていった。

その頃鎌倉からやって来た東軍は入京を前にして、宇治(義経)と瀬田(範頼)の二手に分かれた。初めに宇治から攻め込んだ義経に京を追われた義仲は残った家臣達と、都と近江の境にある逢坂山まで逃げてきた。ここを下って琵琶湖岸を左折し、琵琶湖に添って北上すれば北陸や信濃へ帰ることができる。

その時、義仲は「ここまで離反することなく共に戦ってくれたことを有り難く思う。もう充分忠義を果たしてくれた。今後は岩にしがみつき、木の根を食べてでも生き抜いてほしい」と武将達に向かって礼を言って彼等に故郷に帰ることを勧めた。

「一旦、一緒に北陸に退き改めて体勢を立て直そう」との彼等の進言にも耳を貸さず、「自分は最後の戦いをして死にたい」と範頼軍のいる方向へ向けて湖岸を南下して行った。その直後向こうからやって来る見覚えのある姿を見とどめた。

「あれは兼平ではないか」すぐに今井兼平とわかった。瀬田で戦っていた兼平の許に、義仲は既に北陸へ退却との報告が届き、自分も後を追うつもりで馬を走らせてきたのだった。この間は徒歩でも十数分の距離である。僅かな時間差で行き違いになっていたら、彼等は永遠にあえなかったであろう。打ち出浜で出会った二人は再び瀬田へ戻り、範頼の大軍に向かって死を覚悟した最後の戦いを挑んだ。

勝者となった頼朝の世も長くは続かなかった。息子頼家には義仲の娘の鞠子(母は基房の娘伊子か)を迎え、木曽との関係の継続を図った。しかし、鎌倉では複雑な内部抗争が頻発し、頼朝の直系は絶え、やがて北条氏の時代へと移っていった。

義仲に与した関係者も結局、華やかな舞台に再登場することはなかった。しかし北陸と信濃では830年余を経過した今も、義仲に与した思いを子孫に繋ぎ、信念と連帯が生き続けているように感じる。

(2016年8月「史学義仲」第17号)トップページへ戻る