謎の人物 中原兼遠

かねてから中原兼遠については貴族であったか、あるいは馬方の親方かと、その出自において議論が大きく分かれていた。私は「史学義仲」第6号で『中原兼遠がもし馬方の親方であれば、自分の仕事の業務拡大に努力はしたとしても、生きるか死ぬかの命がけの戦いをしてまで天下を取ろうという発想は思い浮かばなかったであろう』と書いた。しかし今、それを少し修正したい。中原兼遠は貴族から運送業に転身した人物ではないかと考えるに至ったのである。

木曽地方を縦貫する国道19号線は今もトラックが頻繁に行き交う幹線道路であるが、当時の中山道はどんな状況だったのだろうか。

当時、中山道は山賊の被害も少なく、比較的安全に通行できたらしい。途中、大きな川がないので、雨期に何日も足止めされ旅行の日程が狂う心配も少なく、東海道の裏街道としてよく利用されていたようだ。都から東国までのほぼ中間点に位置する木曽は、さらに武蔵から奥羽へと繋がっている。また飛騨から越中へと向かうことも、越後から出羽へでることもできる。ただ、最大の難点は、信濃地方は3千メートル級の山が連なる山岳地帯のため厳しい山越えを覚悟しいなければならず、冬期には寒さのため凍死者がでることもあったようだ。

この山岳地帯の通行の厳しさが、逆に独占企業として、この地方の運送業を成り立たせていた可能性がある。この区間は一般道に比べて駅舎の間の距離も短く、馬の数も、それに伴う人足も余計に常備されていたとの記録が残っている。例えば、街道の分技点である美濃の坂神には大きな駅舎があり、他所の2倍の馬と人足が常駐していた。

幸いなことに信濃地方は良馬の産地でもあり、今も馬籠とか洗馬という地名も残っている。馬籠(馬込)とは入口を閉ざした奥の浅い山合いに放牧して、必要に応じてそこから馬を調達してくる場所であり、洗馬はそこで長旅の馬を洗い、休めたのであろう。

平家物語や源平盛衰記は中原兼遠について『中三権の守 中原兼遠』と表記している。中三権の守とは中原家の三男で権の守を務めたことの通称で、その職責からみても彼が貴族階級の出身であっただろうという考えは今も変わらない。

康治元年(1142年)12月から2年にかけて信濃の権守として赴任したと思われる中原兼遠は、まだ16、7歳の若さだったが、その頃は中原頼季と名乗っていたようだ。次の年の康治2年には、一旦都へ戻り右少史等文書を司る書記官を務めていた。その間に都で息子が一人生まれている。その息子が後に鹿の谷の変で硫黄島に配流された平判官康頼(またの名を中原康頼)だと私は考えている。しかし、都で2、3年を過ごした中原兼遠はその後再び木曽へ戻って来たのである。この辺りの経緯は「史学義仲」第6号「中原兼遠」で既に述べた通りである。

平安時代も末期となると都での中流及び下流貴族の生活は逼迫していた。兼遠はかつて権の守を務めた信濃の地の特殊性に着目し、この地で運送業を興し、自分の将来の活路を見いだそうとしたのではないだろうか。当時の陸運は馬に頼っていたから、運送業というのは馬方の元締めとも言えるであろう。

やがて運送業で財をなした中原兼遠は、都に住む藤原氏の流れを汲む一族と連携しながら、貴族社会の再興を念頭に義仲の蜂起を助けたと思われる。兼遠の息子達も、中原二郎兼好は木曽に住み、樋口三郎兼光は伊那に、今井四郎兼平は松本、そして落合五郎兼行は美濃にとそれぞれ街道の分技点に住んでいた。この事実は、彼ら一族が運送業を営んでいたことと無関係ではないと思われる。成人した息子達は各街道の分技点に分散して住み、それぞれの地域で連携しながら運搬業務に励んでいたのではないだろうか。

中原兼遠とその息子達が、松本から美濃までの広い領地を支配していたとの説もあるが、諸々の事実から私には彼らがそれだけの広い範囲を領地として支配していたという感触をもつことができない。しかしながら中原一族が領地を支配し、領民から税を徴収していたのではなく、貴族から運送業に転身して、自ら汗を流して仕事に励んでいた姿に、むしろ感動を覚えるのである。

平家物語は、兼遠や息子達について、「度々どこそこへ通っていた」という表現で表している。このことは彼らが運送業者として各地を行き来していたことを述べているような気がする。その場合、信濃各地の馬の駅舎である「点」とそれらを結ぶ街道の「線」上が彼らの支配地域(活動範囲)であったわけである。

しかし,運送業といっても山賊の被害から荷を守るため武器は携帯していたであろうし、中山道は特に馬も人足も充分に確保されていたわけであるから、いざ戦闘となれば馬と兵を集めて駆けつけることは可能であっただろう。勿論周辺の豪族とも交易や流通を通じて親交を結んでいて協力関係を保持し、各地の情報にも通じていたはずである。つまり、一種の軍隊的組織を持っていたわけで、彼等は半分武士でもあった。もっとも、この時代はまだ武士の身分が定まっていたわけではなく、軍隊も雑多な兵士によって構成されていたようだ。義仲軍には女性の兵士、娘子軍の存在も知られている。

同様の例は他にも見られる。当時、瀬戸内海では水軍が活発に活動していた。紀州の熊野水軍も、彼らが平家につくか源氏につくかで情勢が大きく左右されたほど大きな力を持っていた。彼等も平時は海運業に従事していたのではないだろうか。当然のことながら荷物を安全に運ぶためにはそれなりに必要な軍備を備えなくてはならないから、水軍と呼ばれるように軍事組織を編成して活動していたと考えられる。瀬戸内海で活動する水軍は日宋貿易に手を染めていた平家とは強い絆を持っていたはずで、彼らが平家に味方したことは必然の成り行きであろう。

何故、兼遠は義仲の養育を引き受けたのであろうか

久寿2年(1155年)8月14日、義仲の父義賢は,武蔵の大蔵館において同族間の勢力争いのため、源義朝の次男義平の夜討ちを受けて亡くなった。ところがこの襲撃に加わっていた畠山重能によって義仲母子は保護されたのである。その後、義仲は畠山から斉藤実盛に預けられ、その斉藤実盛から養育を託されたのが中原兼遠である。私は長年、武蔵に住む実盛と木曽の兼遠の2人の間に納得できる接点を見出せないでいた。

源平盛衰記には『畠山重能から義仲を託されてた斉藤実盛は7日間預かったが、東国におくことは危険だと考えて中原兼遠に託した』と記されている。東国に義仲をおくことが危険なのは7日間考えるまでもなくわかっているはずである。それを引き受けたのはなぜか。この『7日間』は何を意味するのであろう?

『斉藤実盛と中原兼遠は気心の知れた友人だった』あるいは『2人の妻が共に児玉党の娘で姉妹だった』等の説があり、いずれも可能性は考えられる。しかし、義仲は源氏の貴種で良くも悪くも渦中の人物であり、しかも一旦養育するとなれば一生の仕事となる。引き受ける側も大きな賭けであり、将来にわたり危険を伴う可能性は否定できない。それを相手の同意を得ないまま木曽に送り届けるはずがない。

7日という時間は書簡の往復に要した時間とも考えられるが、中原兼遠が運送業を営んでいたとすれば、次のような解釈も可能ではないだろうか。

斉藤実盛は3年間の大番(都の警護の役)を終え、帰郷する途中で隣接する畠山の屋敷に寄った時、畠山重能から義仲の処遇を相談されたという。実盛には心づもりがあったのか、一旦、義仲親子を預かって自宅にかくまった。

斉藤実盛は3年も京にいたわけであるから、京から武蔵の永井の館まで、身の回りの道具や荷物を運ぶ必要があっただろう。その荷物が彼より遅れて7日後に到着したと仮定すれば、荷駄に付き添って来た兼遠と直接話をして意向を聞くことができる。しかも兼遠は今は貴族でも武士でもない一運送業者である。義仲を養育してもそれほど警戒されることはないであろう。

時は12月、高地の厳しい寒さのなかを険しい峠を越えて都から長い道のりを戻って来たばかりの実盛が、再び木曽まで、2、3歳の幼児とその母親を送り届けるのは現実には困難であろう。実盛の荷物に付き添ってきた兼遠達一行の帰途に、馬や荷車に揺られて幼児とその母は、碓井峠を越え佐久を通って木曽に向かったのではないだろうか。

それから20年余の月日が過ぎ、都の政情はいよいよ不安を増していった。兼遠は度々義仲を都に伴い京の街や平家の様子を伺い、覚明も信濃へ通って中国の兵法を信濃の若者に伝授し、情報分析も行ったと思われる。

以仁王を巡る兼遠とその一族

以仁王は後白川法皇の第二皇子で、母は閑院流の藤原貴族の流れをくむ加賀の大納言成季の娘で、名を成子という。以仁王の蜂起時にはすでに死去していたが、同腹の守覚法親王と殷冨門院亮子内親王をはじめ、式子、好子、体子内親王等の兄弟姉妹がいた。母の実家も由緒ある家系で 高倉天皇の母である建春門院が平時信の娘であることと比較しても決して低い家柄の出身ではない。しかし、彼は親王の宣下も受けず、王の身分のまま30歳まで悶々と月日を過ごしてきたのである。

何故このように冷遇されていたのだろうか。

後白川法皇が有力貴族である母方の進出を嫌ったか、あるいは平家物語に書かれているように『継母建春門院の御そねみにより・・・』遠ざけられたかは定かではない。しかし15歳の時、近衛、二条両天皇の『二代の后』として平家物語に登場する多子の大宮河原の邸で秘かに元服した。このことが10歳も若い我が子高倉天皇(当時5歳)を脅かす存在だと、建春門院に警戒されたのは間違いなかったであろう。

この無断元服の直後に多子は出家し、以仁王の叔父である藤原公光は下官させられていることから背景には政治的意図も伺える。多子やその兄で有力貴族の藤原実定は以仁王に貴族政治再来の期待をかけていたのであろう。しかしながら、その後も平家は益々力をつけてきて、建春門院(清盛の義妹)を母とする高倉天皇が皇位につき、以仁王のチャンスは殆ど失われたに等しかった。

しかし、高倉天皇が21歳という若さで亡くなり、その子安徳(清盛の孫)が3歳で皇位についた頃には、後白川法皇と平家の仲は険悪さを増していた。後白川法皇が平家によって幽閉されたのをチャンスとみた以仁王は、全国の源氏に対して蜂起するように呼びかける令旨を発したのである。

この令旨が広本系の平家物語と吾妻鏡に載せられている。ところが文体や内容からこれは偽文書であろうというのが専門家の一般的見方である。その令旨が願文等の寺院で書かれる文体に近似し、しかも激しい調子で寺院の窮状まで訴えてており、以仁王が書くであろう貴族の文書とはかなり趣が異なるからである。

しかし私は、この吾妻鏡に載せられている令旨は本物で、令旨は以仁王の了解を得て覚明が起草したものとみて、ほぼ間違いないのではないかと思う。

この文には願文の大家である彼の独特の文体や文章の特徴が顕著に表れている。覚明は、文中に、かつて自分が書いて評判になった文を引用して掲載することが度々あるが、この令旨においても、彼が興福寺にいる時、比叡山の僧達を皮肉って話題になった文『陀羅尼』の中から『叡岳の絹米云々・・・』という、平家から米や布を賄賂にもらって清盛に従った山法師を皮肉った文を引用している。当時の九条兼実の日記『玉葉』にも、令旨について『状の躰を見るに、偏に山寺法師の所行也』と記されている。兼実も僧侶が書いた文章と気づいていたのである。

私は、「史学義仲」第7号の『親子で書いた平家物語』において、平家物語の作者は海野行親とその長男覚明であろうという説を述べた。兼好法師が徒然草の226段で平家物語は『信濃の前司行長と盲僧生仏によって書かれた』と述べていることに基づいている。

実は長年この記述に従って、多くの学者が文献を調べ研究を重ねたものの、該当する人物の存在はまだ確認されていない。それは文献に偏る研究に終始した結果、『信濃の前司行長』を都に住む貴族に限定して調べてきたからである。平家物語のような大作をものにするのは相当な文才と都の貴族社会に通じていなければ不可能と考えたのも無理はない。そのためこの地の豪族海野家に婿養子に入った行親を見落としていたのではないだろうか。彼は都育ちで学門を業とする中原家の出身といわれている。

もう1人の共作者である『生仏』に関しては「卑しい身分のため記録は残されていず調べることは不可能」とあまり研究の対象にならなかった。

徒然草の書かれた時期は源平合戦より約150年を経ており、この頃、平家物語は盲目の琵琶法師によって語られることが多かった。作者の吉田兼好も、生仏は盲目であっただろうという先入観に基づいて記したのではないだろうか。経年のため、名前に関しても

『行親』が『行長』に、『西仏』が『生仏』へといくらかの伝承の間違いも生じたと思われる。

故に私は、徒然草に書かれている『信濃の前司行長』は信濃の守を務めた海野行親で、『盲僧生仏』とは彼の長男の覚明のことではないかと考えている。彼の最後の法名『西仏』は音読みで同じ『生仏』となる。

覚明は、源平の合戦におけるスタートの令旨の草稿から、最後に総括ともいえる平家物語(当時は治承物語といった)の執筆まで、すべてにかかわっていることになる。

自ら従軍することで可能になった北陸道の戦いにおける義仲陣営のリアルな描写、源平合戦終結後に数年間住んだ東国で聞いた義経陣営の逸話、京に戻ってから平家に嫁した一族の女性達から聞いた西国での秘話、それ等に願文や牒状等の自作の作品を加えて平家物語を完成させたと思われる。

従来から、鎌倉の頼朝には大江広元や藤原親能等の文官がブレーンについていたことが知られている。しかし義仲陣営には政治的人材が不足し、せっかく都を制したのに統治能力に欠けていたと考えられてきた。

本当に木曽には文官が不足していたのだろうか。

実は、木曽陣営では長い間、都の貴族や平家の小松一族(兼遠の一族と縁戚関係にあった)と綿密な連携をしながら着々と準備を重ねていたのである。

兼遠は以仁王とも女系でつながっている。以仁王が木曽に滞在したという伝承が残っているが、あながちこれも否定できない。彼は先に述べたように『王』という身分であったため官位が与えられず、朝廷に出仕するチャンスもなかった。ということは逆に顔も知られていなく行動もかなり自由だったはずである。

以仁王は南都を目指して落ちる途中に命を落とした。平家物語にはその首が都に運ばれたが、彼の顔を知る人が平家側にいなくて首実検ができなかった、と書かれている。困って、王が疱瘡にかかった時治療した医者を召し出したが、彼は病気を理由にやって来なかった。仕方なく以仁王との間に子もなした女性を呼んで確かめることにしたところ、彼女はそれを一目見て泣き出したので、「これは本人に間違いない」ということで確認したというのである。この事実からも、以仁王が長期にわたって都を留守にしても不審に思う者はいなかったのであろう。

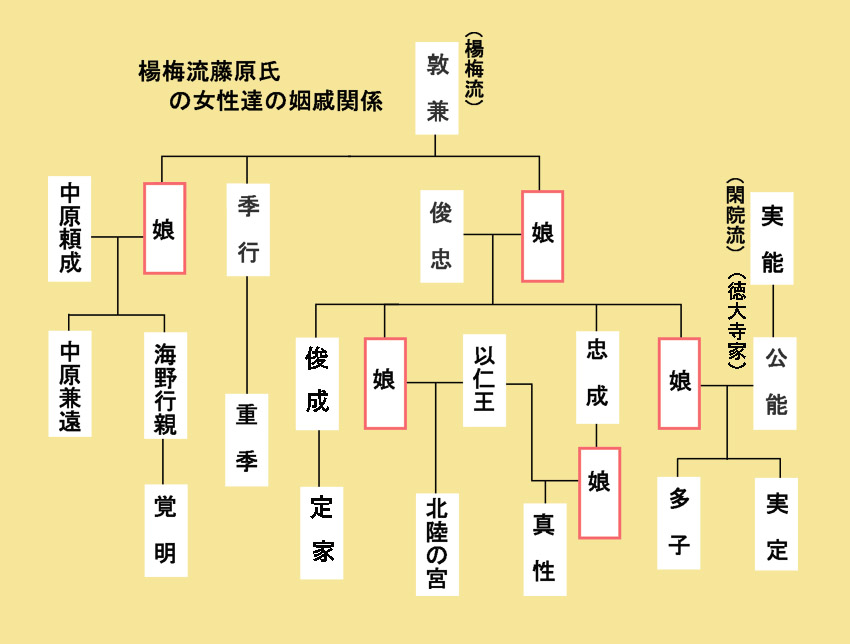

以仁王の妻としては3人の女性が知られている。1人は八条女院の女官で僧『導尊』の母にあたる女性。あとの2人は、後白河の近臣藤原光能の妹で後に天台座主を務めた『真性』の母と、木曽義仲が皇位につけようとした『北陸の宮』の母である。『真性』の母は俊忠の孫で、俊忠の娘である『北陸の宮』の母とはと姪と叔母の間柄になり、いずれも木曽の中原兼遠や海野行親の親族である。(系図参照)

以仁王の首実検に駆り出されたのは、真性の母か北陸の宮の母ではないかと思う。覚明は彼女達のどちらかから直接このことを聞いて、首実検の話を平家物語に書き加えたのであろう。

もし、以仁王の長男である北陸の宮が帝位につけば、中原兼遠の一族(楊梅流藤原氏)は天皇の外戚となり、かつての摂政関白のような日の当たる場所に出られる可能性もあった。以仁王の蜂起が露見した時、兼遠の従兄弟になる楊梅流藤原重季が北陸の宮を北陸の宮崎に送り届け、保護したのもそのためであろう。上洛後の義仲が北陸の宮を帝位につけることに固執したわけはここにあったと思うのである。

中原兼遠の意図は、位置的にも日本の中心にある木曽を後の鎌倉のように栄えさせ、以仁王やその子北陸の宮を帝位につけることで、縁戚関係にある左大将藤原実定を中心に、再び藤原貴族による政治を復活させるのが狙いであったと考える(系図参照)。

兼遠は義仲の旗揚げを見送った治承5年5月に病を患い、同6月15日、義仲が横田河原の合戦で勝利した日に亡くなったとされている。その間約1ケ月である。死因については病没、自害の両説がある。私には、役目を終えたと考えた彼が、かつて平家に義仲を差し出すという偽りの起請文を書いたことについて悩み、義仲の名誉を守るため自害したような気がする。干死にという食を断っての自害は当時珍しくなかったようで、系図をめくっていると時々目にする。

私はかねてから、平家物語の中に覚明(海野行親の長男)の一族である楊梅流藤原氏が度々登場することに注目してきた。一般には平家物語は、全国の説話を集めて貴族の日記を参考に構成された作品と見られている。しかし、僧である覚明が、源平の戦乱が収まって、自身も箱根山から京に逃げ戻った後、故人の供養を兼ねて遺族を訪ね、紛争の渦中にいた彼の一族からの聞き取りを核に、自分の実戦体験や自作の牒状や願文を加えて書き上げた作品と考えている。

平家物語には多くの諸本があり長年の間に改作や挿入が行われてきたが、初期の作品を読むと、義仲やその乳母子のに対して温かい眼差しが注がれて、作者の思いが伝わってくる。義仲を嘲笑して書かれている猫間中納言との関係も、歴史上は良好な関係にあり、本来は相互に訪ねたり食事を供する親しい間柄のはずである。現在流布している平家物語は決して真実を伝えているとは思えない。

周到な準備と多くの人達の協力のもと蜂起した義仲も、残念ながら時の運には逆らえず、悲劇を今に伝え、今なお彼を慕う多くの人の思いを背負っているように思われる。

(2006年12月「史学義仲」第8号)

トップページへ戻る