要 約

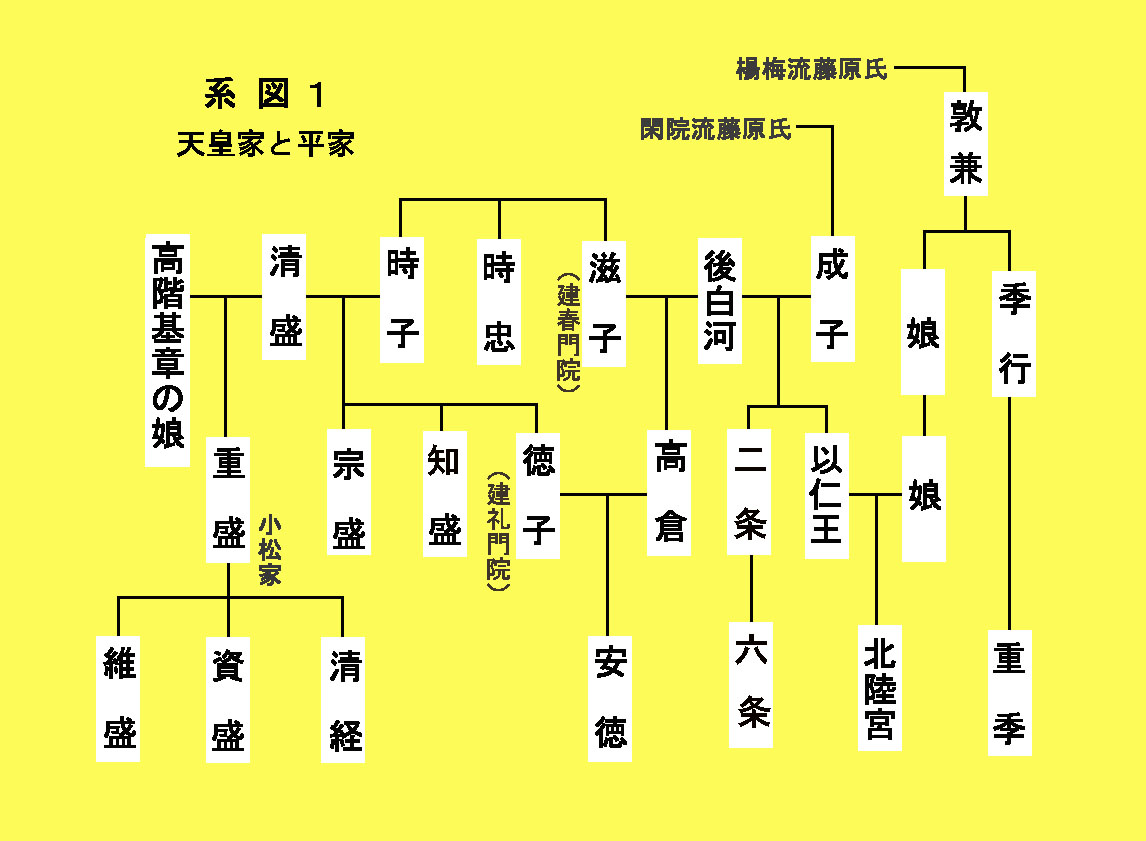

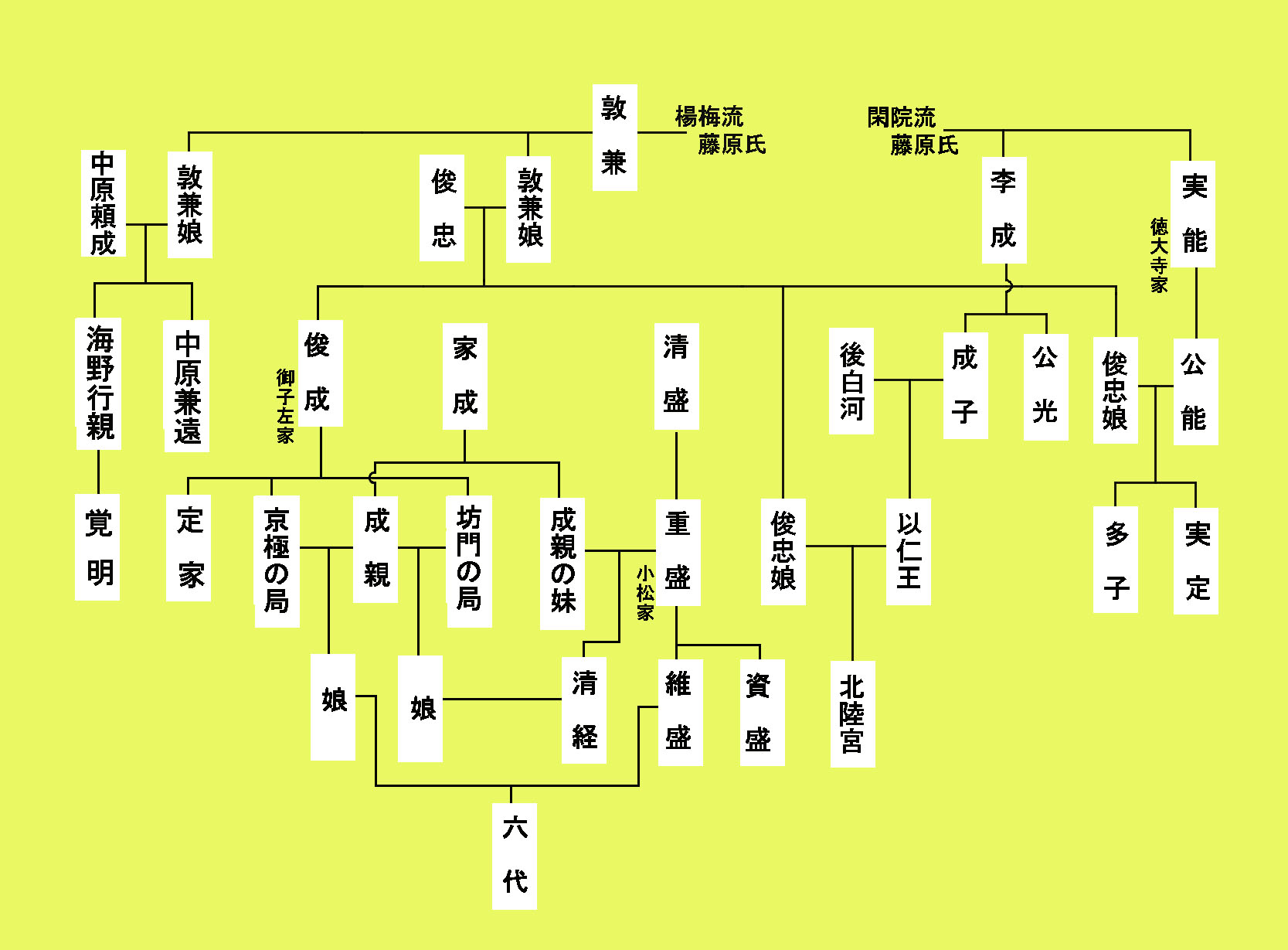

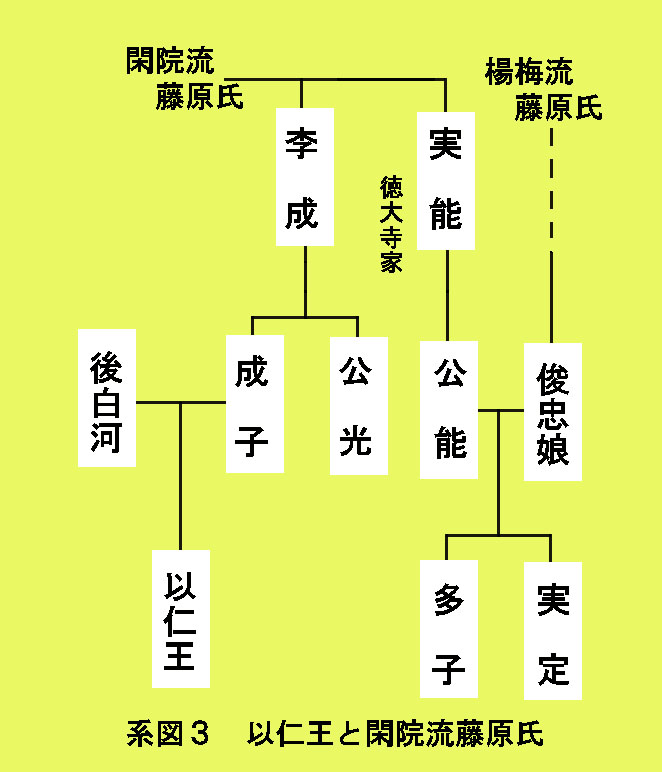

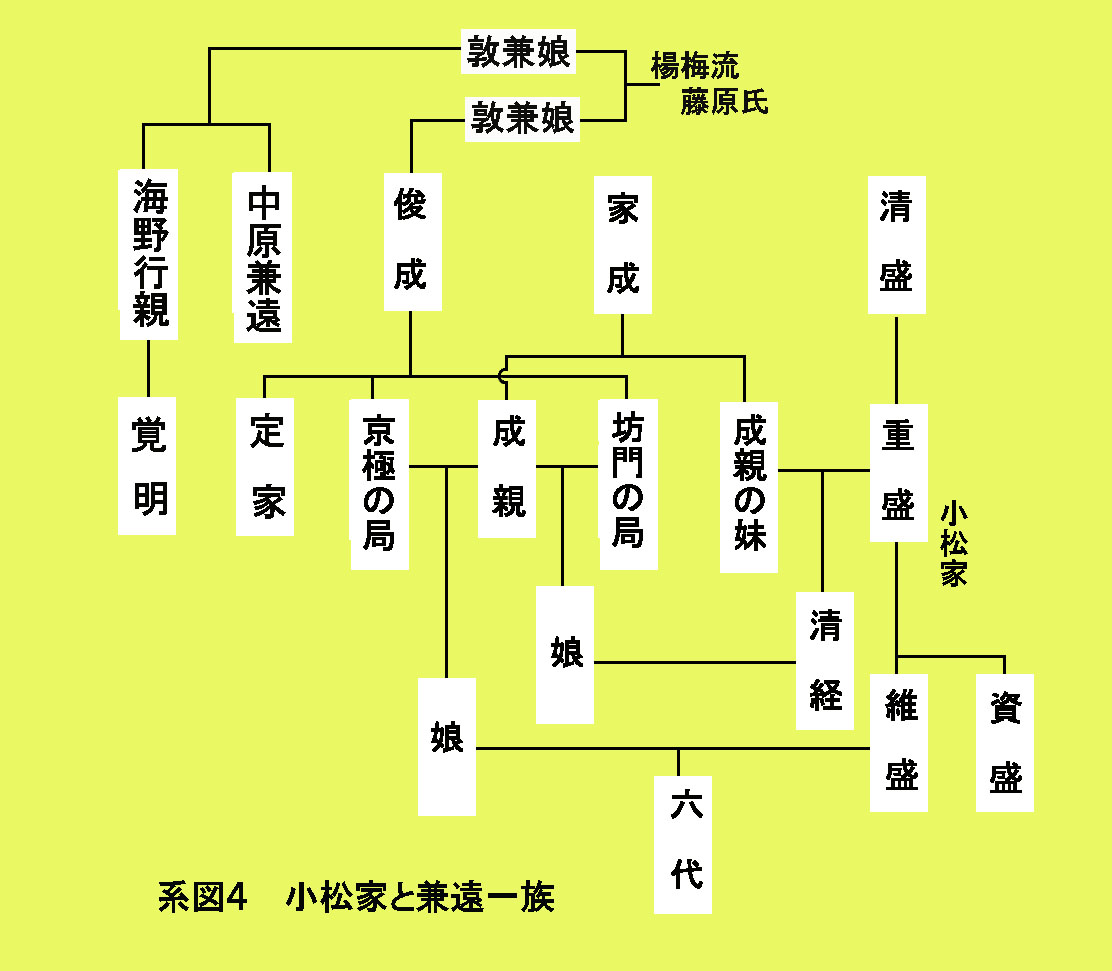

平清盛は後妻時子所生の徳子(後の建礼門院)を高倉天皇に入内させ、その子を次代天皇とし自らは外祖父として政治権力を掌握しようと企てた。これにより嫡家としての立場を失うことを危惧した先妻の子である長男重盛と、徳子同腹の次男宗盛との間に嫡家を巡る派閥争いが起こったが、重盛が病没したことで争いは収束し嫡家は宗盛に移った。小松家(重盛の一族)は楊梅流藤原氏と縁戚関係にあり、以仁王、さらに中原兼遠を通して木曽義仲とも繋がりがある。高倉・安徳天皇に対抗して以仁王を即位させれば、小松家は嫡家を守り、義仲は養父の遺志に応えて藤原氏一族の政権復帰を助けることができるわけで、利害の一致する小松家と義仲が手を組むこともあり得た。実際、義仲の長男義高と小松家の娘の縁談が持ち上がったらしいが、義高が人質として鎌倉へ送られる事態となってこの話は潰えた。入京した義仲が都の経営に苦慮していた頃、西海に下った平家との間で、小松家との縁を頼って和睦交渉が持たれた(交渉役は覚明と推定される)。しかし交渉は不調に終わり、この後、平家陣内にいた小松家の子息たちは次々と戦線を離脱して行った。