30. 遺児となった義仲を引き取り、25年間秘かに木曽の山中で育てた中原兼遠ですが。彼はもともと学者の家系で、学識豊かな人物として、信濃の豪族達の尊敬を集めていたと想像します。

しかし、兼遠は自らは武力は持たなかったので、将来義仲を盛り立ててくれる武将達を育てる長期計画を立てたようです。その一環として「これからの武将は人の上に立つためには学問も必要だ」と、近郊の豪族達に子弟の教育の重要性を説き、木曽に学問所を建てたのです。今も兼遠屋敷跡の近くに、手習い天神という建物が残っています。

手習い天神(長野県木曽町)

この学校に、近卿の豪族の子弟達を集め、彼等は子供のころから生活をともにしながら育ったと伝えられていますが、信濃の武将達は、いわば現代の寮生活の中で生まれた同窓生であり、彼等は強い絆で結ばれていたと思われます。

兼遠は貴族の出身で、都では、右少史という文書の起草や書写をしていた役人ですしたので、近隣の豪族達は子供を人質に取られたという感覚はなく、都で一級の学者であった人物が自分達の子弟を「教育してくれるとは有り難い」と安心して預けたのでしょう。

木曽は、駒ヶ岳、御岳、乗鞍岳と3千メートル級の山に囲まれた狭い土地ですが、山中に一箇所だけゴルフ場になっている広い平らな場所があります。前のバス停は『陣立原』と書かれたております。この辺りで830年前、義仲や兼平達や豪族の子弟らが馬に乗って走り回り、武術を磨いていたのかもしれません。いわば現代の練兵場です。

31. この時、都から招かれたと思われる人物がいます。

兼遠の甥にあたる覚明という僧で、彼は和漢朗詠私注や白楽天・新楽府略意、仏教伝来次第、箱根山縁記等の著作のある当代一の学者です。

彼は、若者達に中国の兵法等を教えました。10分の1の兵力で相手を壊滅させる卓越した木曽軍の作戦は、覚明から授けられたのではないかと考えられます。何年かの後、実際の戦闘時には、覚明は義仲軍に加わり、祐筆(書記)兼、作戦参謀として活躍しています。

32.ここで少し、覚明の人物像に触れたいと思います。

覚明は、元は勧学院の教師であったが、その後僧侶になり、奈良の興福寺に住んでいました。時の権力者平清盛のことを、「武士の糟糠、平家の塵芥」と文書に書いたので、清盛は烈火のごとく怒り、「その僧を殺せ」と刺客を派遣したのです。覚明は漆を湯で煮てそれを被り、白い包帯を巻きハンセン病患者の集団に加わり奈良を抜け出た、というのです。

私は彼(覚明)が平家物語の作者の1人だと信じております。

源氏物語は誰が書いたのですか、と問われたら多くの人が即座に「紫式部です」と答えるでしょう。それ程作者の名がポピュラーなのに、それでは平家物語を書いた人を知っていますか?と言う質問に、殆どの人が首をひねって「・・・?」と考え込むはずです。それは当然のことで、800年以上たった今でも,平家物語の作者はまだわからないままなのです。

『後鳥羽院の御時、信濃前司行長、稽古の誉れ有りけるが,楽府の御論議の番に召され七徳の舞を二つ忘れたりければ五徳の冠者と異名をつきにけるを心憂きことにして学問を捨てて遁世したりけるを、慈鎮和尚、一芸ある者をば、下部までも召し置きて、不便にせさせ給ひければ、この信濃入道を扶持し給ひけり。この行長入道、平家物語をつくりて、生仏と言いける盲目に教えて語らせけり。

さて山門のことを、ことにゆゆしく書けり。九郎判官のことは、くわしく知りて書きのせたり。蒲の冠者のことは、よく知らざりけるにや、多くのことどもをしるし洩らせり。武士のこと、弓馬のわざは、生仏、東国の者にて武士に問い聞きてかかせけり。かの生仏が生まれつきの声を今の琵琶法師は学びたるなり。』

33.これは、徒然草の226段に平家物語の作者について述べている箇所です。

信濃前司は学識の高いことで知られていたがが、漢詩を朗詠し語る白氏文集の楽府の御論議の番に召された時に、「七徳の舞」七つ一組の詩の内の二つ忘れてしまったのです。その為五徳の冠者と異名をつけられたのを苦に、学問で身をたてることをあきらめて遁世したと述べています。

そして、『平家物語は、この信濃の前司行長と盲僧、生仏の合作である』と述べているのです。

徒然草のこの部分が平家物語の作者について書かれた唯一の記録である為、長年、これらの記述に基づいて、地道な研究が重ねられてきましたが、可能な限りの資料は調べ尽しても、作者とされる信濃の前司行長に該当する人物にたどり着けないのです。

現在、定説となっているのは、「信濃の守ではないが下野の守を務めた行長という人物がいる。彼が平家物語の作者ではないか」というのです。信濃と下野は隣同士なので、吉田兼好は下野の守行長を信濃の守行長と間違えたのではないかという明治時代の説を乗り越えることができずにいます。

私は、平家物語は、信濃の守の海野幸親(行親)とその長男覚明(西仏)の合作ではないか、と考えています。

実は、海野幸親は中原氏の出身で、海野家に婿養子として入ったといわれています。そして中原兼遠の兄なのです。想像ですが、海野幸親は学問上の失敗をして、都にいられなくなり、信濃の兼遠のもとにきて仕事を手伝っていたのではないか。そして海野家に出入りしているうちに婿養子に迎えられたのではないでしょうか。

その長男の覚明は、生涯に数回法名を変えました。信阿に始まり、信救、覚明、浄覚、西佛と。その最後の法名が西仏でした。

前述したように、吉田兼好は、徒然草で『平家物語は信濃の前司行長と盲僧、生仏の合作』と述べています。信濃の前司行長と行親の違いがありますが、徒然草が書かれたのは、源平合戦から150年もたっていたので、伝承の誤りもあると思います。また、共作者の生仏については、覚明の最後の法名西仏と同音ですから、同様に小さな誤りの可能性があります。

34. 平家物語にはバリエーションが80余りあると言われています。ローマ字、変体漢文で書かれたものもあります。何故80もの作品が生まれたかというと、室町時代になると、平家物語は芸能化し、盲目の琵琶法師が全国を語り歩いて広めたからです。盲目ですから文字を読むことが出来ないが、自分の想像力を膨らませて次々と変えていったのです。より美しく、ドラマチックに、聞く人を楽しませるために。

35.しかし、その始めは仏教の普及のための仏教説話として書かれたのだと思います。

鎌倉幕府が成立すると人々は鎌倉へ鎌倉へと我先に新しい職を求めて移動していきました。都は閑散として抜け殻のようです。しかし、僧侶は寺を背負って鎌倉へ行くわけにはいきません。

天台座主をつとめた慈円という高名なお坊さんが、仕事のない僧達の生活に頭を痛めていました。彼が、鎌倉初期の僧侶の失業対策として、鎌倉から逃げてきた覚明に平家物語を書かせ、仕事のない僧侶に憶えさせ、全国に派遣して語らせたと考えられます。

36.覚明は、それまでの5,6年を鎌倉で何をしていたかというと、箱根山権現という頼朝の信仰の厚い寺に入って、頼朝の催す法要で、素知らぬ顔で導師をつとめていたのです。導師というとお坊さんのリーダーです。そのひとが経を詠み始めると皆がついて唱和するというわけです。

ある日、「あの僧侶は義仲の軍にいた軍師です」と頼朝に告げた者がいたらしく、箱根山より出てはならぬという禁足令が出されました。覚明の行動は素早く、その日の内に箱根を脱出して京に逃げ戻り、その後、慈円のもとに世話になりながら平家物語を書いたのだと思います。

37.平家物語には、寺に奉納する願文や牒状が多数収録されています。願文の作者は覚明という僧侶だとわかっています。覚明という人は、木曽義仲の陣に祐筆として加わり、また作戦参謀のような存在だった人です。特に、彼が参加していた北陸の戦いでは複雑な地形が正確に描写されています。平家物語には、ヒチコック映画のように、覚明自身がちらちらと登場します。覚明は学者でもあり、多くの著作を残しています。

彼は大変激しい性格の人ですが、人の好き嫌いもはっきりしています。その文章にも癖というか、はっきりした特徴がみられます。

38. 信濃の篠ノ井というところに、康楽寺という覚明の創建した立派なお寺があります。私はこの人物と波長が合うような気がして、一度は挨拶をしなければと思って訪ねたのですが、想像していた古いお堂とは違って、コンクリート製なのです。これには意外で少しがっかりしましたが、ご住職の説明だと、雷が落ちて建て替えたのだそうです。成るほど雷の被害を避けてコンクリートにしたんだ、と一応納得して帰りました。

ところが最近、郷土史家の書かれた本で読んだところによると、康楽寺が古くなったので、建て替え準備のために仏様や大事な巻物等を別の場所に移動した直後に、雷が落ちて全焼したそうです。つまり、解体する直前に雷が落ち、一夜にして灰になったのだそうです。敷地内にあった樹齢数百年の大きな銀杏の木が類焼を食い止め、程なくその木は枯れてしまったそうです。民家への被害は全く無かったというのです。

一般にお寺が火事になると、お坊さん達は、建物は諦めても仏像は火から守るために優先して運びだします。しかしこの時には大事な仏像類はすでに移転されていました。私は、あの覚明が天から火の玉を落として、自分の創建した寺の解体の費用を助けたのだ、また、あの世から資金援助したのかと、いかにも覚明らしいと秘かに思ったものです。

39. 都で四苦八苦していた義仲ですが、いよいよ鎌倉方が攻めてきましたので、京の街に入った敵の中を切り抜けて、逢坂山を越えて、多分、今の浜大津辺りまで逃げてきたのだと思います。

『ここまで来ればもうひと安全、後は、湖西を北上して北陸道に逃げ込めば、木曽まで戻れる』と一行は安堵したのです。

ところが、義仲は、「皆の者、ここまで自分について来てくれて感謝している。もう十分だ。この後は故郷に帰って家族と共に、たとえ岩にしがみついても生き抜いてくれ。自分は勢多(瀬田)で戦っている今井兼平のことが気にかかる。少ない兵でさぞ苦戦しているにちがいない。これから今井兼平の所に行き、同じ所で一緒に死にたい」と言い、皆が止めるのも聞かず、反対の方向へ馬を走らせて行ったのでした。

一方、瀬田で戦っていた兼平も「京都で戦っている義仲は、少ない兵で苦戦しているだろう、加勢しなければ」と、ちょうど戻って来る途中でした。二人は運良く打出が浜で出会ったのです。感動の対面をした二人は、瀬田の唐橋を渡ってくる鎌倉軍と、もう一度命をかけた最後の戦闘をして果てようと、再び瀬田に向かいました。

この時、義仲の妻で男性顔負けの活躍をしたと言われている巴という絶世の美女も、まだ討たれずに残った七人の中いたのです。しかし義仲は、「私も一緒に死にたい」という巴を「お前は女だから殺されることはない、きっと逃げられる」と説得し木曽に返したのでした。

そして粟津ガ原が、義仲と今井兼平の2人の終焉の地となったのですが・・・。

まさに大津のこの辺りが、平家物語最大の名場面の現実の舞台だったのです。時は1月21日。寒い冬の日でした。義仲の馬は氷の張る沼田にずぶずぶと足を取られ身動きできなくなった時、飛んできた矢が内兜(兜と鎧の間)を射抜き、命を落したのです。それを見た兼平も、これが最後と剣を口にくわえ馬から落ちて自害しました。

義仲はこの義仲寺に葬られ、眠っています。今井兼平の墓も、石山駅の裏のNECの工場横の行き止まりのような住宅街の一角にあります。これは比較的新しい墓で、子孫にあたる全国の今井家の方々によって建てられ、毎年命日の1月21日に、全国から今井一族が集まって法要を続けておられます。

40. 義仲は,まだ物心つかぬ2、3才の幼児期から木曽に匿われ、少年期から青年期を権力とは無縁なこの山中で養父兼遠に養育され、乳兄弟の兼平、兼光、巴達と本当の兄弟のように過ごし、幸せに成長したのです。義仲にとって父を殺された不幸も、それ程の心の傷とはならなかった気がするのです。権力の魅力も知らなかったし、感じる機会もなかった気がします。その率直な言動や人を疑わない行動からも伺えます。

一方、頼朝は13才まで宮仕えし、都で多感な少年期に過ごしていました。平治の乱で捕らえられ、危うく殺されるところを清盛の継母の池の禅尼に命を助けられ、伊豆に送られたのです。伊豆で監視されながら20数年にわたる長い流人の生活を送っていたのです。周囲はほとんど平家の侍ばかりでした(妻の政子の実家北条氏も平家)。

41. 二人の思いは根本で違っていたように思う。少年時代から権力の魅力を知っていたし、不自由な生活から抜け出したいと思っていた頼朝に対し、義仲は自然の豊かな地で仲間達に囲まれ幸せに暮らしていたのです。権力にどれほどの魅力を感じていたのか疑問です。

それなのに、義仲は何故、あれほどの情熱で都へ上る必要があったのだろう。また、兼遠も、彼が単に運送業者だったら、自分の仕事の業務拡大に力を注げばよいのに、何故一族郎党、息子達の命を懸けてまで戦う必要があったのか? このことが私にとって長年の大きな疑問でした。

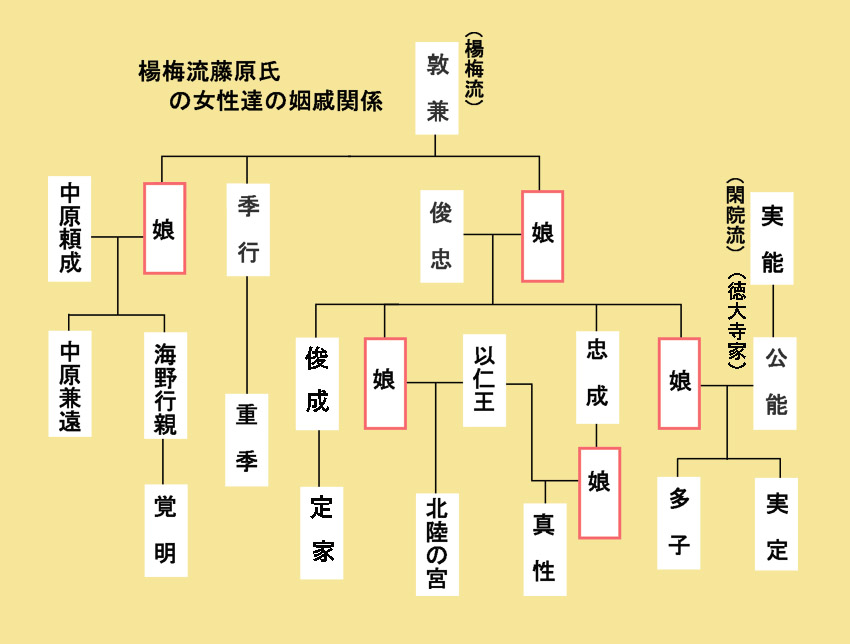

42.系図は一般に父系を基に書かれているのですが、ここに示す系図は母系を中心とした系図に作り換えてみました。そうすると、そこから別の興味ある隠れた人脈が見えてきたのです。この系図で、藤原敦兼一族の女性達に注目して下さい。

中原兼遠の母も敦兼の娘です。

ここで、閑院流徳大寺家と楊梅流藤原敦兼一族の関係に注目して下さい。

摂政、関白を務め、何代にも渡って天皇の后妃を出してきた名門貴族徳大寺家。その嫡子である藤原実定は「月見」、「徳大寺厳島詣」に、多子は「二代の后」として平家物語に登場しますが、2人の母は楊梅流藤原敦兼の娘(名は豪子)です。

以仁王の妻2人も敦兼の子孫で、それぞれ北陸の宮と真性の母です。もし北陸の宮が即位すれば楊梅流藤原氏は外祖父になるのです。つまり、一気に権力がこの一族に転がり込んでくるのです。

43.徳大寺家は、かつて后を何代にも渡って送り出して、摂政関白として君臨した名門貴族です。

平安末期には、天皇の父(上皇・法皇)による院政に移り、天皇の父として権力を保持し続けたい後白河法皇は、母方の有力貴族が後ろ盾となる摂関政治の復活を望まなかったのです。院政を進めていた後白河法皇により、以前の有力貴族は政治の表舞台から遠ざけられていました。

昔の勢いを取り戻すための希望の星が、一族の以仁王であったのです。しかし、母方が名門貴族であるが故に、以仁王は皇太子・天皇になる資格を有する『親王』にもなれず、『王』の身分まま据え置かれ、すでに30才になっていたのです。

後白河法皇の長男二条天皇は21才で病死したので、次男である彼が皇位につくことは決して不自然なことではありません。閑院流藤原氏と楊梅流藤原氏の両家は以仁王を皇位につけるため、その担ぎ出しに奔走しました。この頃の政局の動向は、院側と貴族双方の微妙な権力の綱引きの状態にあったと思われます。

後白河法皇という方は鳥羽天皇の四男であり、当初は天皇の地位が巡ってくる可能性は低かったのですが、保元の乱・平治の乱と続いた政局の混乱で、崇徳天皇が讃岐へ配流され、近衛天皇が若くして亡くなったので、彼は当面の繋ぎの天皇として登場したのです。

しかし実際には、二条・六条・高倉・安徳・後鳥羽と五代の天皇の在位の間、長期間の院政を敷いたのです。

44.それまで院政を助けていた平家と法皇との関係に亀裂が生じ始めていました。平清盛は、はじめ摂関政治を排除し、後白河法皇の院政を盛り立てましたが、徐々に力を増して全国の荘園の半分を平家一族で領有するまでになっていました。

そのうち清盛は自分の娘の徳子を天皇の后にすることを画策し、それが実現して孫の安徳天皇が生まれると、かつての藤原氏のように外祖父として政治に介入し始めたのです。

父権の確立のため平家の武力に頼った法皇は、強くなりすぎた平家を排除するために、こんどは源氏と手を組もうとしたわけです。法皇と貴族の権力争いが、法皇と武家(平家)へと移っていったのです。

遂に平家は、法皇を幽閉する挙に出ました。これをチャンスととらえ、以仁王が立ち上がりました。全国の源氏に、平家を打倒せよ、と令旨で呼びかけたのです。この謀反が発覚した時に、楊梅流藤原氏の一族である讃岐の前司重季が、奈良にいた以仁王の長男を還俗させ、北陸の宮崎に隠したと記されています。それまでは北陸の宮は、奈良のどこかの寺で僧籍に入っていたのかも知れません。彼は、後に義仲が天皇の位につけようと画策した人物です。

45. 義仲軍の入京を目前に、平家は安徳帝を伴って西国に逃げたので、都には天皇のいない空白が生じていました。新たな天皇の擁立が必要となったのです。

その時、都に残っていた亡き高倉帝の三男と四男が候補にあげられました。いずれも4、5才の幼児でした。(安徳帝が長男で、二男も平家が逃げる時に連れて行った)

三男か四男かを決めかねている時、法皇のお気に入りの女房「丹波」の夢想(夢見)によって四の宮に決まりかけたとき、義仲が北陸の宮を擁立することを、法皇に対し次のように強く働きかけたことが玉葉に述べられています。

『故三条の宮(以仁王)の御息北陸にあり。義兵の勲功彼の宮の御力にあり、よって立王のことに於いては異議あるべからざるの由存ずる所也』

義仲は「平家を追い払う功績があったのは亡き以仁王であるから、その長男である北陸の宮が位につくのが最良の選択である」と、強硬に奏上したのです。貴族の中にも義仲の意見に「もっともだ」と賛同する人物も何人かいたようです。幼児が天皇になるのではなく、15,6才に成長していた北陸の宮が天皇になり、政治をみるのが本来の姿だと考えたのだと思います。

この問題はかなり紛糾したようです。それではと、また再占いがおこなわれ、「やはり四の宮と出た」という過程が語られています。

法皇は「辺境の民が・・・」と、義仲が皇位に口出ししたことを不愉快に思われ、この問題が義仲滅亡につながったとされています。法皇にとっては、今まで多くの犠牲を伴いながら固守した院政を、義仲に覆されることなど到底容認できなかったのでしょう。

46.義仲にとっても、入京の最大の目的は、自分が権力を握ることよりも北陸の宮の擁立だった可能性が大で、それが実現できなかったことに対する絶望感は大きかったと思われます。

武蔵の国で同族の源氏に父の義賢や一族を殺され、追われる身の自分たち母子を、木曽の山中に匿って、二十五年の長きにわたり養育してくれたのが養父中原兼遠ですから、彼には感謝して余りある。その望みを実現し、恩義に報いたいと、その一途の思いを胸に京に上って来たのではないかと思われます。

法皇は「義仲が平家を都から追い出してくれて助かった」と思ったのも束の間、義仲の背後にいるのは自分に対抗する藤原貴族であることに気付いたのです。そこで法皇は、義仲に西国に向かうように何度も要請します。義仲と平家とを戦わせることで双方の力を削ぎ、その間に鎌倉の頼朝を都に入れて手を結ぼうとしたわけです。

中原兼遠は楊梅流藤原氏の一人として、木曽の地にあって義仲を養育し、都と連携しながら主家の復興のために奔走したわけです。幼児の頃から兼遠に養育された義仲にとっては、兼遠の一族にも繋がる以仁王の長男北陸の宮を皇位に就けるのは、上洛の最大の目的であり、自分に課された使命と考えていたと思われます。

47. 義仲寺、ご承知のように「よしなか寺」と書きますが、この近くで戦闘があって巴御前と涙の別れをした木曽義仲が粟津ガ原で果て、今井兼平が自害したことは平家物語の中でも最も感動深い名場面としてご存じかと思います。

私は、滋賀県大津市で子供時代を過ごしました。

戦後まだ間もない子供の頃、きっと食料難がまだ続いていたのでしょう。私は父の自転車に乗せられて借りていた畑にやって来ました。今でいう貸し農園のように、土地を区切って作物を作っていたのです。作業の間中、私は畑で遊んでいました。

その場所は、現在は粟津中学校となっていますが、広いグラウンドに立つと昔の畑だった頃のイメージが戻ってきます。当時は湖岸道路もなく、目の前は松原で、琵琶湖が広がっていました。瀬田の唐橋もすぐ近くです。その頃はまだ平家物語の描写そのままの風景が残っていたように記憶しております。今では学校と琵琶湖の間は埋め立てられ、ご存じのように広い道路が走っています。

この義仲寺も、今はビルやマンションの間に埋もれるように建っていますが、かつては渚に波が打ち寄せ、夜には月が湖面に輝いて見えた情緒ある場所ではなかったかと思うのです。なにしろ松尾芭蕉が終の棲家に選んだのですから。

『木曽殿と 背中あわせの 寒さかな』と詠んだのは芭蕉の弟子だと聞いていますが、芭蕉が義仲と同じ寺に葬ってほしいと望み、仲良くここに眠っています。

義仲寺(滋賀県大津市) 義仲墓(義仲寺)

ここ大津には平家物語の世界が、演出された劇場の空間ではなく、また映像の世界でもない現実のものとしてそこにあります。粟津が原、京の町、逢坂山、唐橋、と。全国どこの方よりも身近に理解できると思います。

48. 義仲の死後、妻の巴も見付けだされて頼朝の面前に引き出され、危うく殺されるところを、鎌倉幕府の侍所別当を務めていた和田義盛という鎌倉方きっての有力豪族に助けられました。巴はその後91才まで生きたといわれています。その終焉の地で一番有力なのが、北陸の、金沢からバスで一時間程のところにある福光という町にある巴塚です。

彼女は兼遠の娘の一人に加えられていますが、実はこの辺りでは、兼遠の実の娘ではなく、北陸の宮崎という豪族の娘で、木曽に養女にいったとも伝えられています。真意のほどは誰も分からないのですが。後に以仁王の遺子北陸の宮が匿われたのも宮崎で、中原兼遠と宮崎は何らかの繋がりがあったのかもしれません。

彼女は、最後には生まれ故郷に戻ってきて、宮崎一族の福光太郎という従兄弟を頼ったとの伝承が残り、ここに巴墓があります。

ところが、巴の墓は全国各地にいくつもあるのです。平家物語は盲目の琵琶法師によって語られ広まったと言われていますが、女で、やはり盲目のごぜ「盲女」という人達がいたそうです。ごく最近まで東北にはまだ、その生き残りの「盲女」さんがいたそうですが、数年前に百才というので今はどうでしょうか? 琵琶法師の女性版です。

その人たちが、全国を廻り、義仲と巴の粟津の別れを語った後に、「何を隠そう、この私こそその巴なのです」と言い、人々の涙を誘ったようです。その土地で行き倒れた自称巴の老女を、土地の人達は「なんとお気の毒な巴さま、昔は絶世の美女だったはずだけど、ご苦労されたのでしょう」と言ったかどうかわかりませんが、手厚く葬ったのが全国に散らばる巴の墓だそうです。

義仲寺の資料に書かれているのは、義仲の墓前で熱心に祈る女性がいて「貴方は巴さんですか」と聞くと、「私は名もないにょしょう」と答えたので、あるいは本物だったかもしれません。

49. 田舎者と揶揄された義仲でしたが、実際の義仲は貴族達でさえ認める、ほれぼれとする気品を備えた美丈夫だったようです。義仲は竹を割ったような性格でユーモアあふれ、大変な美男子だったと貴族の日記にも書かれています。

因みに義経は小柄で色白く、出っ歯だったらしく、私は岸信介さんをイメージします。頼朝は背が低く、顔が大きくて、そして言葉が大変ハッキリしていた。一見一般的な日本人タイプですが、支配者としての器量を持ち合わせていたのでしょう。

義仲の墓所は、ここ義仲寺を含め、木曽福島町の興禅寺、隣の日義村の徳音寺、京都の八坂の塔の法勧寺の隅にある首塚と、全国に4ケ所あります。興禅寺や徳音寺は地元の方が義仲を偲んで建てられた大変立派なお寺ですが、そこには遺髪と遺品しかありません。

この義仲寺こそ歴史の証人であり、敗軍の将を弔ってくれた地元の人の心遣いが忍ばれます。また、義仲を愛してくれた芭蕉の魂が共に眠る場所でもあります。 ―了―

(2008年11月「第19回シニアを楽しむ集い」in大津・義仲寺)