小松家と平家物語の作者

平家物語で一番悪口を書かれているのは清盛で、そして最高に賞賛されているのが、間違いなく長男の重盛である。重盛が早世し、その後二男宗盛が嫡家を継いだにもかかわらず、相変わらず『嫡子重盛』『平家正当の嫡家小松家』『嫡嫡』、あるいは『嫡孫の維盛』『五代』、そのまた息子を『六代』と繰り返し述べ、平家作者は小松家が平家の嫡家であることを最後まで譲ろうとしない。宗盛やその子供達にはそのような表現は用いられていない。あまりのこだわりの為、小松家と平家作者との間に何らかの関係があるのではないかと指摘する学者も多い。

かつて「親子で書いた平家物語」(「史学義仲」第7号)で、平家物語の作者について私見を述べたが、今それを簡単に振り返ってみる。

徒然草226段に、平家物語の作者と書かれている信濃前司行長と盲僧生仏とは、それぞれ信濃の守・海野幸親(行親)とその長男の覚明(最後の法名を西仏と称した)ではないかと書いた。『行長』と『幸親』、『生仏』と『西仏』の違いがあるものの、平家物語の作者を覚明とその父の海野幸親の親子と考えると、彼らは信濃及び都の事情にも通じ、覚明は実際に義仲の戦闘に参加していた。また、この親子は平家物語に登場する下記の貴族とも近い縁戚関係にある。

平家物語の主な登場人物(貴族)と作者の関係

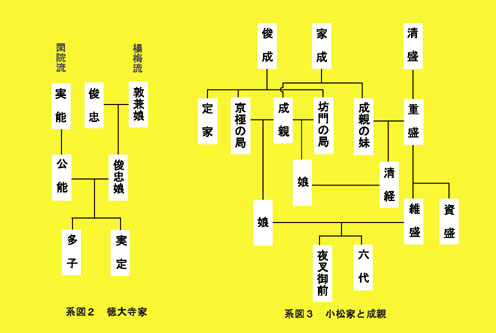

平家物語に度々登場するのが、閑院流の徳大寺実定とその妹の多子(共に母方が楊梅流藤原氏)である。徳大寺実定は、以仁王の身内として元服に関わったため長年官職から外され(巻一・徳大寺厳島詣)、多子(巻一.二代の后)は以仁王に元服時に御所を提供したことで出家を余儀なくされた。

実定が遷都先の福原から戻ってきた時の都の慌廃した様子や、妹の多子の御所を訪ね、そこに親しい小侍従(二条院女房)が加わり、三人が旧交を暖める場面が描かれて(巻五・月見)、そこはかとない無力感が漂っている。

この部分は源平合戦と直接に関係ない記述であり、何故物語に取り入れられたのか、疑問が呈せられてきた。その為、この記述は原作にはなく、後の増補時に加えられた部分であろうというのが一般的な見方となっている。しかし私は、縁戚関係にある彼らの説話は、原作者覚明により当初から加えられていたのではないかと思う。

前左少弁行隆も、この事件(以仁王の無断元服)に関わって下官し、経済的にも恵まれない生活に苦しんでいた一人である。十数年後、突然清盛から呼び出され、復官がかなって喜び慌てふためく様子を、平家物語は冷ややかな筆致で描いている(巻三・行隆の沙汰)。

行隆は、現在平家物語の作者として定説になっている下野の前司行長の父に当たる。息子の行長を作者と仮定した場合、自分の父親である行隆にあのような皮肉な表現を使うであろうか、との反論意見もある。私も、抜け駆けで登用された同族の一人に対し、覚明が厳しい評価をしているのではないかと思う。

新大納言成親(成親八幡、賀茂に僧を籠むる事)は後白川法皇の近臣で、鹿ケ谷の変で清盛に捕えられた一人である。重盛の懇願にも関わらず、清盛の命によって備前の配流先で秘かに殺害され、父子の間の不信感が決定的になった。彼の妹は重盛の妻であり、娘は重盛の長男維盛の嫁という、二重三重の縁戚関係で結ばれていた。

『平家嫡嫡』あるいは『六代』と呼ばれる維盛の長男は、重盛と成親の共通の孫であり、彼を将来平家の頭領とするのは2人の目標であったはずである。小松家の維盛に関する記述は多いが、本人よりその家族(維盛北の方)の視点から語られている、と従来から指摘されてきた。

その他、清盛の無二の親友である五条大納言邦綱や、維盛の妻や子を保護した吉田大納言については、立場の違いに関わらず好意的に描いている。作者と縁戚関係にあるその他の人物についてもいずれも好意的に描かれている。

以上、平家物語の主な登場人物と作者との関係を述べたが、これまで何故この人物が平家作者として注目されなかったかといえば、幸親が信濃の住人だったからであろう。当時は地方と都の文化格差が大きかった。平家物語のように漢籍からの引用や仏教用語が多用された第一級の文章は、都の知識階級の貴族でなければ執筆は不可能との思いこみで地方在住者は想定外であったと思われる。

信濃の海野庄に住む海野幸親という人物は、中原兼遠の実兄で海野家に婿入りし、海野幸親を名乗ったとの地元の伝承がある。信濃の権の守を務めた弟の兼遠と同じく、若い頃は幸親も都で官職を務めていたのであろう。徒然草によると、彼は学問に熱心だったが、ある漢詩の朗読の席で詩を忘れて朗詠できなかったことを苦に遁世したという。遁世とは出家ではなく、都を離れて弟の中原兼遠を頼って木曽に来たことを述べているのではなかろうか。そこで兼遠の交易や運搬業を手伝いながら海野家に出入りする内に、娘婿に迎えられたのではないかと推理するのであるが・・・。

以仁王一族を担ぎ出すことで小松家と藤原氏の利害が一致

先にも述べたが、高倉天皇やその子安徳天皇の誕生で新たな野望を抱いた清盛は、徳子と同母兄の二男の宗盛を、平家の嫡家に登用する方針転換を画策していた。重盛は納得せず、両者は相容れぬまま、表面上は何事もないかの如く推移していた。しかし、水面下では微妙な提携が進んでいたようだ。

嫡家としての生き残りをかけた小松家は、以仁王を担ぎ出そうとしている閑院流藤原氏や楊梅流藤原氏との連携を模索していたと思われる。その一族である中原兼遠の元で養育されている義仲との提携も考慮に入れ、将来は平家の小松家と源氏の義仲で都を守るという構図を描いていたのではないだろうか。そう考えると、義仲の長男義高と小松家の姫君との縁談も真実味がでてくる。

閑院流藤原氏は以仁王の母方の一族で、兼遠の母方である楊梅(ヤマモモ)流藤原氏はその長男の北陸の宮の母方である。女性を軸に系図を描くことで、その繋がりを知ることができる。義仲が都から平家の主流派宗盛及び安徳帝を追い出してくれたならば、残った平家の小松家と義仲に支えられて以仁王の擁立が実現するという三者の利害が一致するわけである。

平家物語と史実の比較

平家物語は物語としての脚色もみられるが、概ね歴史にそって真実を書いていると思う。しかし明らかに嘘を書いている場面がある。巻一の『殿下(てんが)の乗り合い』という章である。「これぞ平家の悪行の始めなり」と記しているが、その悪行の張本人が

重盛から清盛に見事に180度入れ替わっているのである。

その事件が起きたのは、史実によると1170年7月3日だった(平家物語では3カ月後の10月16日と事件の日時に近づけている)。ところがこの事件から3ヶ月以上たった10月21日以降、重盛が基房の登庁を度々妨害する行為を繰り返し始めた。

道の途中に武士を待ち伏せさせて基房の車を転覆させたり、供の者達のもんどり(結った髪の毛)を切るなど散々に乱暴を働いたので、基房は登庁できず、朝務は停滞したという(玉葉・百錬抄)。一旦収まった問題に対して百日以上もたってから妨害行為を繰り返し始めた重盛を、いつまでも恨みを持続する粘着質の性格であると分析している著名な学者もいる。

実はこの時の摂政基房の登庁の目的は、高倉天皇の元服の準備の為だったのである。重盛は摂政の登庁を妨害してまで、高倉天皇の元服を引き延ばすか、あるいは中止させねばならない程切羽詰まっていた。予定通り高倉天皇の元服が行われたならば、時を経ずして清盛の娘徳子の后入内の運びとなる。徳子に男子が誕生すれば、清盛は孫を天皇の位につけるであろう。その結果、平家の主流は確実に后徳子と同母兄の宗盛に移り、小松家は嫡家を追われる窮地に立たされる。

当時、平家と摂関家との間には清盛の娘盛子の相続問題を巡ってトラブルがあった。平家の一族として重盛は、表向きにはそのことを遺恨としているという立場をとりながら、実は元服に賛同できなかったというのが真実だったのではないかと思う。

度々の妨害で摂政が登庁できず、元服がいっこうに進まなくて困った後白河法皇が、当時福原にいた清盛に使いを出し、「重盛の妨害行為をやめさせて欲しい」と要望したとの記録も残されている。

平家物語では、狼藉を働いた人物が重盛から清盛に入れ替わっているのはよく知られている。平家作者も当然この事実を知っていたと思う。さらに、慈円は「愚管抄」でこの時のことを、普段の重盛は、「いみじく心すこやか」なのに不思議のことを一つしたと記している。つまり、慈円にしても普段の重盛の行動からは到底理解不能だったわけである。

しかし切羽詰まっていた重盛は、摂政側からの謝罪を受けて、一旦解決したはずの3ヶ月前のあの事件にかこつけてでも登庁を妨害し、高倉天皇の元服を阻止したかったのだろう。

高倉天皇親王宣下直前の以仁王滑り込み元服

実はこれを遡る5年前の1165年にも、緊急に決断を求められる事態が起っていた。以仁王の元服である。天皇の息子は僧籍に入れば権力の座につくのを放棄することになるが、元服すれば将来皇位を望める立場となる。

彼は15才になっていた。この年には、兄の二条天皇の崩御という不幸があった。さらに近々5歳の高倉天皇の親王宣下が行われようとしていた。その直前に、秘かに以仁王の元服が関係者によって行われたのである。

父の後白河法皇は、以仁王が僧侶になることを望んでいた。以仁王の背後には、閑院流藤原氏の徳大寺家が摂政関白の要職を狙っている。院政を続けたい後白河法皇にとって有力貴族は煙たい存在である。

そのため以仁王を、天皇になる可能性がある親王の位につけず、この年令になっても王という身分のままに据えおいていた。法皇の長男である二条天皇が若くして病死し、第二皇子の以仁王が皇位につくにチャンスが巡ってきたにも関わらず、彼は、10歳も年下の高倉天皇にその地位を明け渡さねばならぬ悔しさを噛みしめていたはずである。

以仁王の元服は、高倉天皇の親王宣下の前に行う必要があり、関係者は決断を迫られていた。後白川法皇の意向に逆らって元服を行うのは、かなり危険を伴う賭けである。決行されたのは、高倉天皇の親王宣下のわずか9日前、場所は近衛河原の多子(近衛・二条の二代の天皇の后)の御所であった。

結果として多子は出家、兄の藤原実定は24才〜37才までの働き盛りを無官で過ごし、その地位の復活に苦慮している様が平家物語に書かれている(徳大寺厳島詣)。やっと13年後に重盛が左大将になり、6ケ月でその地位を実定に譲るという複雑な過程を経て、彼は官職に返り咲いている。しかし、以仁王の伯父の公光(以仁王の母の兄)は下官し、復官を果たさないまま亡くなった。

その他、この件で多くの以仁王関係の親族が左遷の憂き目にあったが、その事実を平家物語は憚って婉曲した表現に留めている。

義仲石清水八幡宮で元服

翌年、1166年に13歳になった義仲も京の石清水八幡宮で元服した。何故わざわざ都へ上って元服を行ったかと言えば、一族で御子左家の慶清(二条院女房の小侍従の兄)が1160年まで石清水八幡宮別当職にあった。彼は兼遠の従兄と思われる。当時の別当はその愛弟子の勝清であった。慶清は、勝清を別当職につけるため、徳大寺実定にも度々の骨折りを依頼し、石清水八幡宮の別当に就任させた経緯がある。

義仲が兼遠と共に都に上り元服した折には、一族が集まり石清水八幡宮で元服を祝うと共に、団結を誓いあったのではないだろうか。

平家物語は戦線離脱者にやさしい文学

平家物語は戦線離脱者にやさしい文学だと言われている。平家の落人部落は全国に散らばるが、落ちて行った先と名が確認できるのが重盛の息子達である。長男維盛と忠房は本隊を抜け出し、屋島から三十艘の船で紀伊の湯浅に向かい、二男資盛も壇ノ浦から船で行盛や有盛ら小松家一族と共に硫黄島を目指した(玉葉)。

不治の病に侵され息子達の将来を心配しながら亡くなった父の遺言は、「無駄死にするな、生きて時を待て」ということだったかもしれない。病で生きたくとも生きる事が叶わず、子息達を守れないもどかしさを感じていた重盛は、自分の死後の小松家の将来を思って数々の手を打ったと思われる。平家物語の作者はその事実を明らかに知っていて、婉曲な表現ながら伝えている。

小松家にとって盾とも頼む父の重盛の亡きあとは、まだ若い小松家の子息達は、祖父清盛や叔父達に対抗してその地位を保つことは難しく、重盛は生前にできうる限りの布石を打っておこうとしたようだ。

平家物語には、その意図が分かりにくい文章がいくつか見受けられるが、以下に述べる『熊野詣』と『金渡し』がその最たるものであろう。しかし、作者はいつの日か読者が真実を読み取るであろうことを期待して、あえて記したのではないだろうか。

命を縮めて後世を守りたまえ(重盛の熊野詣)

重盛は、2月22日の東宮(安徳天皇)の100日の儀式に最後の出仕をした後、引退して3月に息子達を伴って熊野詣でに出かけている(山槐記)。本来なら闘病生活に入り養生に専念すべきところを、病身を押しての熊野参拝は当然体力の消耗を招き、死期を早めるはずだ。しかし熊野詣を決行し、「入道の栄華をみるに我が身一期限りなりとみえたり。子孫相伝して穏便なるべしとも覚えず。而れば権現、命を召して後生を助けたまえ」と祈ったと言う。

重盛は、自分の死期を早めるのを覚悟の上で、長男維盛や二男資盛を伴って熊野詣に出かけたが、信仰を名目にしてはいるが、実はこの時に同盟関係にある湯浅氏を訪ね、息子達の将来を頼んだのではないかと思えるのである。

参考までにこの部分の延慶本の記述を抜粋してみる。

「去る治承二年の春の比、筑前の守貞能を召して云ヒ会ワセラレケルハ、重盛存生ノ時、吾朝ニ思ヒ出アル程ノ堂塔ヲモ立テ大善ヲモ修シ置カバヤト思ウガ、入道ノ栄華一期ノ程トミヘタリ。然レバ一門ノ栄耀尽キテ、当家滅ビナム後ハ、タダチニ?山野ノ塵トナラム事ノ、兼ネテ思ヒ遺ラレテ悲シケレバ、大国ニテ一善ヲモ修シ置キタラバ、重盛他界ノ後マデモ退転アラジト覚ユルナリ」

また、覚一本の趣旨は殆ど上記の四部本と同じで、平家の栄華が危ういならば「重盛が運命を縮めて、来生の苦輪を助け給え」と祈ったと書かれている。

後に屋島の戦いで戦線離脱した長男維盛と末子忠房は、30艘の船を率いて和歌山の湯浅を目指し、上陸後2人は別れ、維盛は高野近辺に隠れ住んだという。平家物語には、維盛は3人の郎党をつれ、かつての小松家の侍で高野で出家している斎藤時頼を頼ったと書かれている(巻十横笛・高野の巻・維盛出家・維盛熊野参拝・維盛入水にその後を辿ることができる)。しかし、彼の那智での入水は偽装のようで、その後も生存し各地に足跡を残している。

忠房は郎党と共に湯浅城に籠り、源平合戦で平家が滅んだ後も、頼朝に反旗を掲げて戦いを挑んでいる。湯浅氏を訪ねた際に重盛は軍資金を託したのかもしれない。義理がたい湯浅氏は劣勢を覚悟で協力したのではないだろうか。

硫黄島に行った資盛のその後

平家物語巻三に『金渡し』という不思議な記述がある。

死を予感した重盛が、明典という博多の船頭に依頼して、自分の菩提を弔う為に中国の医王山に1300両(覚一本では3500両)もの金を運んだという。しかし私には、重盛が莫大な金を自分の弔いのために使う人物とは思えない。戦争の予兆のある時期には、死後の弔いより差し迫った戦費が必要だ。

重盛は唐の医王山ではなく、南海の孤島、硫黄島に金を運んで隠したのではないだろうか。彼の次男である資盛の一族は、壇ノ浦の戦い前後に戦線離脱して(玉葉)、九州の海岸沿いに薩摩の国まで船で下り、その後50キロ南の硫黄島へ辿りついたことは殆ど疑う余地がない。

今も南西諸島には平良港という港や、平良さんという姓も多く、資盛の子孫と伝わっている長浜家や、平安時代の京言葉が残り、南海諸島には平家関係の神社(資盛神社・行盛神社、有盛神社)や伝承が伝わっている。

また、沖縄の女性の儀式用の装束が十二単衣によく似ていることに私は以前から注目していた。袖口が大きく開き、緋袴の上に厚く織られた着物を何枚も重ね着をする形態は、暑い地方に自然に生まれた衣服とは思い難く、平安時代の女性達の伝統衣装を今に伝えているのではないかという気がする。インターネットで調べると、この衣装のことを沖縄の方言で『皇女さま』というのだそうである。

硫黄島は1177年に起きた鹿ヶ谷の変で3人の流人が流された喜界島のことである。流人の一人は重盛の甥の成経であった。成経はこの島の首長の娘と結ばれ、一子をもうけたとの伝承があり、現地とは何らかの繋がりが続いていたかもしれない。その縁を頼って重盛は、この島に金を運んで、いざという時に備えたのではないかとも想像できる。

平家物語に書かれた唐の医王山を、実は南海の孤島硫黄島であろうと解釈するのは、少し想像が飛躍し過ぎているとのご批判もあろうが、全てを知っていた物語の作者は、後の人に真実を伝えるべく表現に苦慮したのではないだろうか。

現在、硫黄島に行くには船の便も少なく大変らしいが、意外にもその当時は、貿易基地として頻繁に本土との往来があったらしい。ここで採集される硫黄が日宋貿易の重要な輸出品だったので、宋船が頻繁に買い付けに来ていたという。当時、日本ではまだ刀や弓矢による戦いが行われていたが、既に大陸では硫黄を火薬の原料として戦いに使っていた。硫黄島に隠された金は、資盛達の貿易資金として活用された可能性も大きい。

重盛は奥州の気仙郡の領地に金山を所有して、金や砂金を豊富に蓄えていたらしい。ここへ金を運んでおけば、南宋からくる貿易船との取引で子孫はしばらく生き延びられると重盛は考えたのではないだろうか。

貿易を行うには移動手段の船や、取引きのため資金が必要である。彼らが300名で南海の孤島まで移動できたのは、大型船を所有していたからで、自ら貿易に乗り出すことも可能であろう。

硫黄が噴出し、草木も生えないといわれる硫黄島では、農業で生活は難しいだろう。しかし戦闘用の優秀な馬を船に乗せていたはずで、荒野にこの馬を放牧し繁殖させたのではないか。当時の硫黄島における宋との貿易品目は硫黄や馬や金であり、しかもこの島は本土と南宋貿易の中継基地にもなっていたらしい。平家は従来から貿易に力を入れていたので、貿易商人との人脈も持っていたのであろう。

重盛が金を運んだ事情を平家物語は次のように述べている。

「異国に後生を訪(とぶら)はるる程の事を仕置かん」と博多より明典という船頭を召して『千両をば唐の帝に奉れ。二百両をば汝に賜ぶ。百両をば伊王山の僧徒に省くべし』よって明典唐に渡りて、事の由を国王に奏聞す」(巻三・金渡し)。

この金の一部は軍資金として湯浅城にも運ばれた可能性もある。重盛が息子達を伴って熊野詣途中の湯浅城を訪ねたのは史実であり、このとき直々に子息達の将来を依頼し、軍資金も託したのではないか思う。かつて保元の乱の折には、熊野詣に出かけて都を留守にしていた清盛と重盛は、都からの早馬で異変を知り、湯浅氏に兵を借りて都へ戻った経緯がある。

息子の忠房が湯浅氏の助けを借りて頼朝に抵抗を試みることができたのも、湯浅氏としては重盛との約束を果たす必要があったからかもしれない。平家が壇ノ浦で滅びた後も、湯浅氏は小松家の六男忠房を匿い、頼朝に戦いを挑んでいる。

平家物語に怪僧として登場する文覚も、その湯浅氏と関係が深い。湯浅城に籠って忠房が反旗を翻した時には、鎌倉との間でかなり複雑な動きをしている。頼朝蜂起のきっかけを作った文覚であったが、平家敗戦の後は、重盛の孫の六代を弟子にして命を守った。それは単なる同情や僧として人道上の立場だけでは説明できないものがある。一般には頼朝との強い絆があると思われている文覚であるが、実はそれ以上に、平家の小松家との間に深い絆があったと思えるのである。

文覚は頼朝に蜂起を促す時に、「平家の長男重盛公は武士の頭領としてふさわしかったが、小国にそぐわない人で早世した。その弟達は皆その器ではない。あなたこそ重盛に代わりこの世を治めるのにふさわしい人だ」と述べ、やはり小松家を立てている。当時の平家と源氏の余りにも格差のある力関係をみても、義仲単独での蜂起はおぼつかなく、源氏の貴種である義朝の嫡子頼朝に働きかけ、全国の源氏の一斉蜂起を目指そうとしたのであろう。木曽で長年その時期を狙っていた義仲も、頼朝の蜂起直後に旗揚げした。

山峡の地で育ち、一族の信頼と絆に支えられて成長した義仲は、都育ちの頼朝(13歳まで上西門院御所に仕えていた)のように、権力の魅力を知らなかったのではないか。彼は、恩義のある養父中原兼遠の遺志を継ぎ、その実現のために戦ったと思うのである。故に平家の小松家と協力して、源氏と平家がお互いを戒めながら朝家と貴族社会の守りについた昔の姿に帰ることを意図していたのではないだろうか。

父義賢の敵(かたき)である義平を討ってくれたのは他ならぬ重盛であったわけで、義仲は平家の重盛と手を結ぶことに何らわだかまりはなかったと思われる。(義平は平治の乱で重盛率いる平家軍に捕らわれ斬首された)

新しい武士の時代

世の中が変化する節目には、次にどのような時代がくるか予測は難しい。現在も然り。時代の移り変わった後には想像もしなかった社会が出現するかもしれない。8百年以上前にも、朝廷と貴族政治が終わりを告げ、新しい支配階級が登場することを予想できても、鎌倉幕府ができ武士の時代が来るとまでは体制側は想像していなかったのではないか。老獪な後白河法皇でさえも、利用しようと思っていた武士に主役を取って代わられたのである。

都の貴族達の理想の社会とは、朝廷を支える貴族政治であって、平家物語の作者(貴族社会の末端に繋がる覚明)の思想とも一致する。義仲の上洛も自分を育ててくれた養父中原兼遠の恩義に応えるのが第一の目的で、小松家と共に以仁王を担ぎ出せば、家の再興を計る兼遠の一族の願いと、平家の嫡家を守りたい小松家の利害とも一致し、且つ自分も源氏再興を果たせるわけである。

兼遠も木曽の発展は望むところではあるが、順調に仕事は伸びていたはずで、あえて息子達の命を賭けてまで義仲の源氏再興に協力する必要はなかったと思う。かつて彼は貴族社会で生きることに見切りをつけ、自分の意思で木曽に来た。木曽は武蔵、甲斐と都の中間に位置し、美濃、三河や越後、出羽を結ぶ交通の要にある。信濃の国府に権の守として赴任した際に知った、この地の重要性に着目して、再度木曽にやって来たのである。しかし、都を離れた彼とて、自分に流れている貴族の血を忘れたわけではなく、一族が再び陽の当たる場に出ることを望んでいたに違いない。

平家と義仲との和睦交渉

義仲が都の経営に苦慮していた頃に、平家と和睦交渉が行われている。12月2日の玉葉によると、「義仲使いを差して平氏の許に送り和議を乞うと云々・・・』

この交渉は成立に向けて微妙な段階までいったようだ。平家との和睦交渉はいかにも唐突で、行き詰った義仲側から持ちかけられた野合の印象が持たれているが、これまでの小松家との係わりを通して接触が持たれたのではないだろうか。

和睦の申し出に宗盛は喜んだが、この頃には平家は勢力を盛り返していた事情もあり、知盛が「今更」と反対し、交渉は成立しなかったと言う。まだ若い維盛、資盛達には、その案を叔父達に受け入れさせる力がなかったであろう。この交渉が決裂して(12月5日・玉葉)以降、小松家の息子達は紀伊へ、硫黄島へと次々と戦線を離脱して行った。

この和睦交渉のおこなわれていた頃、平家物語から覚明の名が突然消える。義仲が都の対策に苦慮していたこの時期に、義仲陣における唯一の参謀とも言える覚明の名が消えたのは、彼が義仲に見切りをつけたからだろうと言われてきた。実はこの時、覚明は向島に出向いて平家の本隊との和睦交渉に当っていたのではないだろうか。彼こそこの交渉を行える最適任者である。

目的は不明だが、覚明が義仲の息子義重と三十六家臣を伴い向島に出向いたとの伝承が残っている。周囲を海に囲まれ、一カ所本土と行き来できる接点を持っているこの島は、攻めにくく守りやすい最良の地形である。今も広島の向島に覚明神社があり、近辺には木曽姓を名乗る方が大勢住んでおられるらしい。義重はその後、信濃の沼田に隠れ住み、覚明は東国に移動したが、家臣たちは向島に留まり定住したようだ。

この時どうして覚明は多くの家臣を伴ったのか。また、なぜそこに義仲の息子義基が加わっていたのか、との疑問が発生してくる。落人として隠れ住むなら平家の根拠地の西国ではなく、信濃や北陸に向かうのが順当なはずである。この時、義仲の子息を伴ったのは同盟のための人質であり、御曹司を伴い平家の渦中に乗り込むには、武装した護衛が必要なので36家臣を伴ったのではないだろうか。かつて義仲の長男義高を鎌倉に送る時も、「海野、望月、諏訪、藤沢以下の兵共、その他あまたつけて兵衛佐のもとへつかわす」と書かれているように、多くの家臣を伴わせている。

しかし、和睦交渉は決裂し、その後、義重は信濃の縁者に扶養され、覚明は数年後、鎌倉に政権が移った後に箱根山に住み(1190〜1195年)、頼朝の重要な法要に導師として再び登場する。

彼は、箱根の山から鎌倉の町にうごめく人々の様子を眺めていたのか、自らの有り余る才能を政権内で生かすチャンスを狙っていたのか、知る由もないが、『生仏は東国の者で、戦のことは武士から聞いて、行長に教えて書かせた』との徒然草の記述に従えば、彼が箱根山に居住していた折、義経と平家の戦いの様子を武士達から聞く機会があり、平家物語に書き加えたのであろう。

小松家の嫡子維盛のその後

長男維盛は、『戦いの最中に本隊から離れ、三十艘の船を率いて南海を目指して落ちていった』と玉葉に記されている。維盛と弟の忠房(重盛の六男)は上陸後、別れて別々の道を進んだらしい。

維盛は熊野に参拝し、高野を巡った後、那智の沖で入水自殺したとされているが、源平盛衰記にも生き延びたと書かれているので、当時から入水自殺に疑問が持たれていたようである。三重県側で塩の生産に携わったとか、龍神村に住んだ、藤綱に匿われた等、和歌山、三重、奈良に伝説や伝承が残るらしい。

維盛はまず高野に斎藤時頼を訪ねている。斎藤時頼は元小松家の家臣で、横笛という雑仕女と恋に落ち、父の反対にあって出家し、高野で修行をしていた。維盛とは年も近く、以前から主従の枠を超えて強い信頼関係で結ばれていたのではないだろうか。

維盛は都を退く時、斎藤五と斎藤六という二人の兄弟に、都に残していく妻と子供の後事を託している。この兄弟は、これまでの説では斎藤実盛の息子と信じられてきた。平家諸本もすべてこのように記述しているが、以前から私はこの説に違和感を持っていた。

斎藤実盛は義仲を助けた武人で、情と義理に厚い人物として親しまれてきたが、もともと北陸の出身で、その後武蔵の国長井に住み、小松家や平家重代の家臣ではない。その時々の状況で源氏や平家に与し、源平合戦時にはたまたま平家の二男宗盛に属していたので、平家側の武将として戦った。皮肉にもかつて助けた義仲と篠原で戦うが、身分を明かして助けを求めるのを潔しとせず、兵が逃げたにも関わらずたった一人残って討たれた。

平家物語は、斎藤実盛に親しみを感じるあまり、維盛が妻子を託した同じ斎藤姓を名乗る兄弟がその息子達だと筆を滑らせ、その誤りを踏襲したしていった可能性がある。ところが古態に近いと考えている四部合戦状平家物語には、斎藤五と六については詳しく書かれているものの、彼らと実盛の関係には全く触れていない。

「斎藤五・斎藤六とて近くに召し仕ふる侍有り。・・・身を放たじと思へども、少き者共を留め置くがおぼつかさ(不審)に、二人は杖柱とも成れとて留めたまえば・・・」

と西国に兵として伴わず、彼らに留守家族を託したのである。兄弟は共に闘うことを望んだが、維盛は「多くの者共の中に、思う様ありてこそかくも云ふに、何どか口惜しく・」と答えている。

その後、平家物語はどんどん枝別れして変化していくが、どの諸本にも『斎藤五と六は実盛の息子』というこの部分が省かれることはなかったので、彼らは実盛の息子と信じられてきた。しかしながら、系図上に該当する適当な人物がいないので、他の斎藤家から迎えた養子ではなかろうかとも言われている。

私は、小松家の六代に仕えた斎藤兄弟は、実盛の息子ではなく斎藤時頼(三条の斎藤以頼の二男)の弟ではないかと思う。彼には五男と六男に該当する弟がいる。

平家が都から逃げる時、一緒に行って戦いたいと懇願する兄弟に、維盛は「思う事がある故にお前達を都に残すのである」と述べている。『思う事』とは何を意味するのだろう。兄弟に息子六代を託すのは、自分が将来高野に籠った場合に身内である兄の時頼を介して連絡をとることが可能と考えたのではないだろうか。秘密裏に行動するためにはできるだけ関係者は少ないほうが好ましい上、身内であるほうが好都合である。偽装入水が漏れる心配も少ないはずだ。維盛は都を離れる際に、最悪の場合は平家の本体から戦線離脱して高野に落ちのび、斎藤時頼を頼ることも想定の範囲内だったのであろう。

父の重盛は子息達に生きのびるように遺言を残して亡くなったのだろう。彼の息子達は、それぞれの方法と場所で平家が滅びた後も生存している。二男資盛と行盛、有盛は硫黄島へ、柳浦で入水自殺したと言われている清経は、緒方維義の娘婿となって落人として山奥でひっそりと住み、今も緒方家の立派な屋敷が残っている。彼ら一族は、現在までそれぞれ命を繋いで父の遺志を守った。残念ながら、再び平家の世が巡ってくることはなかったが・・・。

平家物語は概ね真実を述べているが、言論の自由がなかった時代でもあり、表現方法はそれなりに工夫されている。それを読み取り、謎を解くことはミステリー小説より数倍も面白い。

平家物語とその内容に付随する貴族の日記を参照すると、源平合戦は、以仁王を取り巻く閑院流藤原氏と北陸の宮に期待する楊梅流藤原氏、それに安徳帝の実現によって嫡家を追われる平家の小松家によって、周到に準備された戦いではなかったかと考える。その背景に、院政と摂関政治の確執、それに平家の派閥争いが隠されていた可能性も考えられる。歴史のロマンの影には、それぞれの人間の欲望の集積が地殻変動のように噴出し、一気に世の中を変えるのかもしれない。 (2010年3月「史学義仲」第11号)

(平家物語の引用文は高山利弘著「四部合戦状平家」を使用)

参考文献

訓読四部合戦状平家物語 高山利弘編著 有精堂出版

平家物語全注釈 冨倉徳次郎著 角川書店

平家物語必携 梶原正昭編 学燈社

平家物語 新潮日本古典集成 水原一校注 新潮社

系図纂要

寛永緒家系図

姓氏家系辞書 大田亮書

平家物語の虚構と真実 上横手雅敬著 塙書房

平家物語 史と説話 五味文彦著 平凡社

平家物語 日本文学研究資料叢書 日本文学研究資料刊行会編 有精堂出版

平家物語 語りのテクスト 兵藤裕己著 筑摩書房

平家物語 説話と語り 水原一編 有精堂出版

平家物語 研究と批評 山下宏明編 有精堂出版

平家物語 受容と変容 山下宏明編 有精堂出版

兼遠と義仲 小林清三郎 銀河書房

あぁ北山王国 南走る平家の裔たち 親川光繁 金秀本社

平家の秘蝶・維盛 濱光治 宮井平安堂