三重県史別冊絵図・地図には、伊勢国與地全図(明暦2年)、国郡全図伊勢国(文政11年)、大日

本與地便覧伊勢国(天保5年)、文政改正伊勢国細見之図(万延2年)、伊勢国掌覧之図(慶応元年)

の絵図を見ることができるが、いずれも一志郡や大仰の地名が読み取れる。

伊勢国が律令国家(律:刑罰、令:法律、律令を統治の基本とした国家)を形成したころ、伊勢国は

13郡95郷からなり、承平年中(931~938年)の「和名類聚妙」によれば、一志郡は10郷か

らなるとある。

真盛上人往生伝記では、真盛は伊勢国一志郡小倭郷大仰で生まれたと書かれているそうだ。

郷は50戸を単位として名づけ、郷を離れた小部落は里と名付けたとある。

八太、日置、島抜、民太、神戸、須可、小川、呉部、宕野、余戸の10郷。

宕野が転訛して高野になり、大仰は宕野郷に属していた。

宕野郷は雲出川上流の川口、家城、大三、倭、八つ山の諸村が含まれていたようである。

本與地便覧伊勢国(天保5年)、文政改正伊勢国細見之図(万延2年)、伊勢国掌覧之図(慶応元年)

の絵図を見ることができるが、いずれも一志郡や大仰の地名が読み取れる。

伊勢国が律令国家(律:刑罰、令:法律、律令を統治の基本とした国家)を形成したころ、伊勢国は

13郡95郷からなり、承平年中(931~938年)の「和名類聚妙」によれば、一志郡は10郷か

らなるとある。

真盛上人往生伝記では、真盛は伊勢国一志郡小倭郷大仰で生まれたと書かれているそうだ。

郷は50戸を単位として名づけ、郷を離れた小部落は里と名付けたとある。

八太、日置、島抜、民太、神戸、須可、小川、呉部、宕野、余戸の10郷。

宕野が転訛して高野になり、大仰は宕野郷に属していた。

宕野郷は雲出川上流の川口、家城、大三、倭、八つ山の諸村が含まれていたようである。

開拓が進み鎌倉時代に入ると戸数も増え、新しい村が生まれ

開拓が進み鎌倉時代に入ると戸数も増え、新しい村が生まれ小倭郷や家城郷が分かれ出ました。

小倭郷は大江広元の所領となり、三国地志(伊勢・志摩・伊

賀国を扱った江戸時代に著わされた代表的な地誌)では「三

ケ野、谷杣、佐田、上村、入道垣内、稲垣、古市、南出、中

村、岡村、大村、大仰。三ケ野以下を小倭郷という」と記述

されている。

このころになると、平安時代に用いられていた宕野郷の名は

消滅していた。

在所においては、聞いたことのないような地名で話をする

ことがあった。

例えば父母達が言っていた「八丁寺の畑へ行くわ・・・」がそれである。

小字名なのか他にいわれがあったのか聞いてはいないが、字名を書いた地図は総合支所で閲覧できる。

残念ながら、八丁寺や塚畑、大門などの地名は見つけることはできなかった。

我が家の畑の字名は中世古であり、また「阿弥陀堂」という意味深な字名が見つかりました。

はっちょうじ(八丁寺?)の謂れはよく分からない。

■「大仰」地名探索

「地名ってどうやってつけたんかな?」と思ったときロマンを感じる。

自分が生まれた昭和22年ごろは「大井村大仰」だった。大井村は明治22年町村制が施行され、今までの

大仰村、石橋村、井生村、井関村が合併し大井村となった。そして名前のいわれは、旧村で最大村の大仰

の大、井生の井を取り「大井」となったことは知られている。

さて、わが故郷の「大仰村」はどうなのだろうか?

「仰」を「のき」とは普通読めない。「ぎょう」か「こう」か「あおぐ」だろう。

三重タイムズ「日々想々」”一志波多横山はどこ?万葉とことめ浪漫”で、駒田博之氏が次のような興味

ある文章を書かれている。

三つめは、大仰という地名である。

初めてこの字を見て”おおのき”と読める人は少ないだろう。・・・

大きく仰ぐとは何を意味するのか。

仰ぐとは高貴なものを仰ぎみることであり、それに”大”がついて、横山に住んだ十市皇女を崇拝して

の地名になったのではないだろうか。・・・

この説だと、天武天皇紀7年4月7日宮中において亡くなられた十市皇女が我が故郷で生きながらえたこと

となるが、地元に住まう者として何かエールを感じるものがある。

●角川日本地名大辞典(昭和53年 角川文化振興財団)で調べてみた。

おおのき 大仰 <一志町> 大野木・大之木とも書く。

雲出川中流域に開けた平坦地に位置し、集落は川を挟んで南岸に川原、北岸に片山・村出・上出に分か

れる。地名の由来は不詳だが、水をぬく堰に関する「おおぬき」の転訛したものであろう。

と記されている。

「おおぬき」からの転訛とあるが、堰や建設関係の資料を見ても「おおぬき」が何か未だ分からない。

土地に何か特徴的なものがあり、周りの人々がそのことを指していったことが地名となっていったものと

想像できるわけだが、上出・片山・村出・川原に共通していえるような堰とは何だったのか分からない。

さて一つの手がかりがつかめたところで、「大仰」という地名がいつ頃から使われていたのか調べてお

くのも次の手がかりにつながるだろう。

■菅笠日記

本居宣長が43歳の春、松阪から吉野、大和への紀行文である。時は明和9年3月。

「・・・谷戸大仰といふ里を過ぎゆく。・・・」と記されている。

■紅梅軒国遊記

員弁郡の松宮周節が、伊勢参宮の後初瀬街道を大和に向かう道中記である。

「・・・大仰当所は垣内越大和街道の道筋宿駅にして休泊所多し・・・」と記されている。

■三国地誌

藤堂元甫により編纂されたもので宝暦11年に伊勢国、志摩国が完成している。

伊勢国壱志郡の村里の項に、大仰が示されている。

■小倭百姓衆起請文

明応3年9月に、真盛に帰依し成願寺に末代までおろそかにしないことを起請した農民に、大仰衆30

名の名がある。

■大仰上村百姓口上書案

大仰の雲出川には板橋がかけられていたが、その管理のやり方の改善を願いでた口上書である。

延享2年2月のものであり、これによると大仰村が上村、中ノ村、片山であることが分かり、その対岸

の現向川原には畑の耕作などに行き来していたことが分かる。

■家久君御上京日記

島津義久の弟、家久の伊勢参宮道中記である。

天正3年5月29日に「・・亦大ぬきといへる所にて関あり・・」と関所があったことを記述

しており、その前後の関係からこの「大ぬき」が大仰である。

■絵図・地図

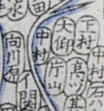

・伊勢国與地全図:明暦2年(1656年)江戸時代初期である。大仰、向川原、中村、

・伊勢国與地全図:明暦2年(1656年)江戸時代初期である。大仰、向川原、中村、片山の地名が見える。

・国郡全図伊勢国:文政11年(1828年)江戸時代である。大仰、片山、石バシの地

名が見える。

・大日本與地便覧:伊勢国:天保5年(1834年)江戸時代である。大仰、向川原、中村、片山の地名

が見える。

・文久改正伊勢国:万延2年(1861年)江戸時代である

■真盛上人往生伝記

真盛上人の側近であった高弟の真生が、上人勧化の要略を明応4年夏4月に記録したと言わ

れている。

その中で真盛上人を

「・・・姓は紀氏。勢州一志の郡小倭の庄大仰の郷の人なり。・・・」と紹介している。

原本は現存しないが、大永6年に盛音の自筆による写しの一巻が西教寺に所蔵されている。

それらから大仰が読み取れる。

こうしてみると結構古い時代にさかのぼり「大仰」を確認できることが分かる。

しかし、「おおのき」に「仰」の字を当てはめたのか全く分からない。

一志町史上巻で、一志の由来は古代「壱師の君」という豪族がいて、それから呼称されたという。これら

は至極分かりよい。

律令制が確立していく過程で、田の租をとることになれば土地や村の名前も必要になってくるはずでる。

郷土の豪族たちは、八太造、小山連、交野(かたの)連、高野氏、田尻氏、日置氏がいたそうである。

現代の地名と同じではないか!

大仰には豪族がいなかったのだろうか。「家久君御上京日記」の「大ぬき」も気にかかる。

■勢陽五鈴遣響

天保4年(1833)に完成した伊勢の国に関する地誌である。

伊勢の国古市の郷土史家である安岡親毅が編纂し、没後は妻や門人が補修して約50年を費やし完成して

いる。

国立国会図書館のデジタルコレクションで閲覧できるのであるが、一志郡の巻で興味ある説明文がある。

大野木 石橋の坤位にあり小倭郷の内なり旧名大仰と録す

・・・・・・・大之木村米三斗五升入二表銀十八匁・・・・・・

大野木川あり・・・・・・・

と説明の中で、「大野木」、「大仰」、「大之木」と3種類にして書いてある?

□ 『一志郡史』上巻に一志通史として大西源一氏の記述がある。

興味深い項目があり、自分なりに要点をまとめてみる。

① 奈良時代以前にも我が国にも国はあったが、それはある豪族の権力化にある限られた小地域で、郡県

政治による行政区割とは何ら関係するものではない。

行政区割りを意味するところの国郡制は、大化の改新以後に確立したものである。

「日本書紀」孝徳天皇の紀に

大化二年春正月、畿内に国司、郡司、関塞、斥候、防人、駅馬、伝馬、を置き、および鈴契を造り

山川を定む

畿内は、東は名墾(なばり)の横河より以来、南は紀伊の兄山(せやま)より以来、西は赤石の櫛淵

より以来北は近江の狭々波合坂山(ささなみあつさか)より以来の国をいう。

郡は、四十里を以て大郡、三十里以下四里以上を中郡、三里を小郡とする。

五十戸を里とし、里ごとに長一人を置き戸口を按検する。

② 天武天皇の十二年に諸国の境界を制定されたことが「日本書紀」に記載されている。

国には、大国、中国、下国、小国の四つの等級がある。

郡には、大郡、上郡、中郡、下郡、小郡の五つの等級がある。

郡の等級については「大宝令」の「戸令」に

郡は二里以下、十六里以上を以て大郡とせよ。十二里以上を上郡とせよ。八里以上を中郡とせよ。

四里以上を下郡とせよ。二里以上を小郡とせよ。

郡の下に里があったことは「戸令」によると

戸は五十戸を以て里とせよ。

六十戸に満たば十戸を割りきて一里を立て長一人を置け。

その十家に満たざるものは、大村に隷入し別に置くを用ひざるなり。

里ごとに長一人を置き、戸口を検校し農桑を課せ殖えしめ、非違を禁察し賦役を催し駆けることを掌

る。

とある。

③ 『延喜民部式』に諸国部内郡里などの名は、二字を用いて必ず嘉名をとれと規定されている。

嘉名:よい名、めでたい名を意味する。

志摩はもと「島」の一字であったが「志摩」の二字を用いることになり、紀伊はもと「木」の一字

であったが「紀伊」の二字となり、多気郡の「竹」が「多気」になったのはその好例である。