�@�@

�@

�@�@�@���I�̓��ł��Ȃ��݂̉���{�݂�}���قȂǂ̂���u�Ƃ��Ƃ߂̗���u�v�́A�����X�N�Q����

�@�@�u�L�����v�ɂ��ƍ���̐ē��Ύq���A���t�W�̔g�����R�̊ނ��r��

�@�@�@�@�@�@�@�͏�́@��֑��Ɂ@���ނ����@��ɂ������ȁ@�폈���ɂ�

�@�@����Ƃ��Ƃ߂̗��̖��̂��v�������Ƃ̂��Ƃł���B

�@�@�@�������g�����R���ӎ������̂́A���}���L��m�����Ƃ��������B

�@�@���a�̎���ɖ{���钷��s����𗷂������ƂɃ��N���N���A�u�E�E�E���̐�����������߂肵�g

�@�@���̉��R�̂���قƂ��ӂ́E�E�E�v�Ə������������ƂɊ}���n������̕t�߂��ȂƎv�������̂ł�

�@�@��B�����Ĉ�u���j�ł��́u�g�����R�v�̏��݂ɂ��āA�������낢�날�邱�Ƃ��m�����B

| �����̗��� | ��� | ��� | �g���� | |

| �O���n�� | �� | |||

| �O�d�����y�j��/��X�ǏM | �� | |||

| �l�Êw��/��ؕq�Y | �� | |||

| ���t�̗�/���{�F | �� | |||

| ���b�v�F | �� | �� | ||

| ���t�l/���ΐ^�� | �� | |||

| �������L/�{���钷 | �� | |||

| �z��������/�ÒJ�v�� | �� | |||

| �J��m���̍���/�v������ | �� | |||

| ���C���t�U��/��������q | �� | |||

��㕶�w�Z��/�X�{���g |

�� | |||

| ���t�I�s/�y������ | �� | |||

| ���t�O���u�l/���쌒�� | �� |

�@�@������������߂��āA��u���j�ɂ����Ă��u������Ƃ��Ċm�Č��肷�ׂ����̂��̂͂Ȃ��B

�@�@���������Ă���͈����Â�����̍l�@�ƌ����ɑ҂ׂ����̂��������낤�v�ƒ��߂������Ă���B

�@�@��u���j�𐔂��Ă݂���P�R���������������̓����͂���ȏ�̋����͂܂������N���Ȃ������B

�@�@�@�����Q�X�N�V���Q�X���O�d�^�C���X�̓��X�z�X�̃R�����Ɂu��u�g�����R�͂ǂ��H���t�Ƃ��Ƃ�

�@�@�Q���v�Ƃ��ċ�c���V���̊�e������A�g�����R�͑�̒n���ł�����炵���Əq�ׂ��Ă���B

�@�@�E���̈�́A��������PKm�㗬�̉_�o��̐앝���P�R�O�O�N�]��͍̐̂��̐��{���������ƁB

�@�@�E���̈�́A�n���̐l���u���R���v�ƌĂ�ł���a�����̗��R�ő�隬�ł�����Ƃ��낪���R

�@�@�ɂӂ��킵���B

�@�@�E���̈�́A��Ƃ����n���ł���B���Ƃ͍��M�Ȃ��̂������邱�Ƃł���A�傪���ĉ��R

�@�@�ɏZ�ݒ������\�s�c���𐒔q���Ēn���ƂȂ����B

�@�@�������A���k�Ȃ���n���ɏZ�܂�����҂Ƃ��ď�������������悤�ɂ������܂����B(^^�U

�@�@�������āu���R���v�͕��������Ƃ��Ȃ��B

�@�@�m���ɒa�����ܑ�ڏZ�E�͉��R�q�[���i���a�S�X�N�R����j�ł������A���R���ɂ͂�����Ɣ���

�@�@���ł͂Ȃ����낤���B

�@�@���E��������\�s�c�����{�����o���A�g�����R�i��j�Ɉڂ�Z�ݐÂ��ȗ]���𑗂����Ƃ͍l

�@

�@�@���ɂ������E�E�E�E�E���������ė~�����I�Ƃ��v�����̂ł��B

�@�@���͂Ƃ�����A�^����l�䂩��̒a�������隬�A�����S���Ȃǐ�D�̃L�[�|�C���g�������Ă�

�@�@��y�n���ł���A�g�����R����n��ƌ��ߒÎs�̊ό��n�Ƃ��đ傢�ɐ�`���ׂ��ƒn�抈������

�@�@�G�[���𑗂��Ă���������Ƃ́A�n���̈�l�Ƃ��Đ��ɂ��ꂵ������̂��Ƃł���܂��B

�@�@����Ȃ��Ƃ�����A�g�����R�̏��ݒn�ɋ������[�܂����̂������ł��B

�@�@����ɊS��[�߂邱�ƂɂȂ����̂��u���t�W�v���̂��̂ł����B

�@�@��������������ǂ�łȂ������̂����������A���t�W�Ƃ͍�҂Ɖr�܂ꂽ�݂̂̂�����Ă���

�@

�@�@���̂Ƃ���v���Ă��܂����B

�@�@�@��g���X���s���ݗt�W��i���|���L�E�R�c�p�Y�E�H���͒j�E��J��v�E�R�蕟�V�Z���j����ɂ�

�@�@���Ƃ��A�r�܂ꂽ�ꏊ�₻�̔w�i�Ȃlj���������L����Ă��邱�Ƃ�m��܂����B

�@�@�̂̒��ɔg�����R�Ƃ͏�����ĂȂ��̂ɂȂ��g�����R�ʼnr�܂ꂽ�ƊF�������Ă���̂��Ǝv���Ă�

�@�@���A�܂��Ƃɂ��p���������������ł���B

�@�@�����m�����Ƃ��͔g���̉��R�ƃn�b�L��������Ă���̂ɁA�Ȃ�����ւ�g�����o�Ă����

�@�@���Ƌt�ɕs�v�c�Ȏv���������B

�@�@�@�\�s�c���Q�����ɐ��_�{���A���g�����R�ށA�����������

�@�@�@�͏�T�@���s�Ց���@��������@��O�љb���@�폈���ώ�

�@�@�@�����������ږ�B�A�A�I�H�A�V�c�l�N����t�����A�\�s�c�����y�c���Q�����ɐ��_�{�B

�@�@�\�s�c���̈ɐ��_�{�ɎQ�蕋�������ɁA�g���̉��R�̊ނ����āA���������̍�肵��

�@�@�͏�i����̂ցj�̂��Q�i����ނ�j�ɑ����i�ށj������ɂ������ȏ햺�q�i�Ƃ����Ƃ߁j��

�@�@�Đ��������i�ӂ��̂Ƃ��j�A�����ځi�܂сj�炩�Ȃ炸�B�A���A�I�ɞH���A�V�c�̎l�N����i��

�@�@�����j�̏t����̍�i�������j�̒���i�Ă������j�A�\�s�c���ƈ��y�c���i���ւ̂Ђ߂�

�@�@���j�ƈɐ��_�{�ɎQ�蕋�����Ƃ��ӁB

�@�y�����z

�@�@�\�s�c�����ɐ��_�{�ɎQ�q�����Ƃ��ɁA�g���̉��R�̊ނ����āA�����������������

�@�@��̂قƂ�̐_�X������̌Q��ɑ������������炩�Ȃ悤�ɁA�����܂ł��ς�邱�ƂȂ������Ă�

�@�@�������������̂ł��B�Ⴂ�����̂܂܂ŁB

�@�@���������̂��Ƃ͂悭������Ȃ��B�A���A���{���I�ɂ́A�V���V�c�̎l�N�i�U�V�T�j�̏\�O��

�@�@�ɁA�\�s�c���ƈ��y�c���Ƃ��ɐ��_�{�ɎQ�q���ꂽ�Ƃ���B

�@�@�@���̂悤�Ȍo�܂����薜�t�W�ɂ���g�����R�̓z���g�ɂǂ��̕��i�Ȃ̂��A�Ƌ������[�܂�܂�

�@�@���B�ߌ��̏����\�s�c���̐S��������������Z�ȓy�n�́A�䂪�ӂ闢�ߍx�̘b�ɂ͊ԈႢ�Ȃ�����

�@�@�ł���B�k�C���ł��Ȃ����B�ł��Ȃ��A���]�Ԃł������鏊�ɂ���킯�ł���ɋ������[�܂�

�@�@�܂����B

�@�@����ȍ��A�썇�����ٍu���ɒn��͑n���Z�~�i�[�u�킩��₷�����j�v�Ŕg�����R���ڂɗ��܂�u

�@�@����ʂ��Ċw���Ƃ������ɏ������߂悤�Ǝv������������ł���B

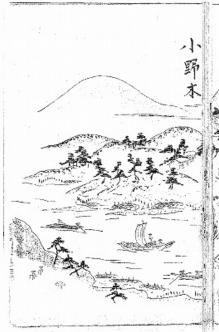

�@�����Ɉꖇ�̎ʐ^������B

�@�����Ɉꖇ�̎ʐ^������B����͔ѓc�ǎ��������̈ꕔ�Ŗ����Q�N�̃���������u�Q�{�������}

�G�v�ł���B

�u�����v�ƌ�����ꂽ���A�u�����I�}�����n���v�ƒ��������B

�����ʂ���̎Q�{�͐���R����Ó������ď����X���Ƃ͔ѓc���̉�

���B

�����X�������Ɍ��鍂�����珑����Ă��邪�A�Ђ���Ƃ��Č�������

�R�͖�R���ȁH

����Ȏv���ŃR�s�[�����B

�ԈႢ�Ȃ��_�o���`�������̂ł���B

�@

�@�@�@�_�o��ɂȂ�Ŕ��|�M�H�@��̗������Ŗ����}�ɁH�@���������H

�@�@�@���ׂĂ݂�ƈɐ��v���ˎj�i���e�L�j�Ɏ��̂��Ƃ�������Ă���B

�@�@�@�E���ʌ��̌�I��ɐ������v�����i�ƌ����̂�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z���̐���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����̗���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B���̔ӏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�_�o�̋A��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D���Ԃ̏H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���R�̗[��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���̖�J

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G���x�̕��

�@�@�@�v���ˎ傪�i�F�̂�������I�肵�����ɁA�_�o��̔��D��������Ă���B

�@�@�@�_�o��ɂ͐̔����čs�������D���������̂ł���B

�@�@�@�������ØV���畷�����̂����A�ӂ闢�̕�n�̓쑤�ɏ��̖����肱�̖ɑD���Ȃ��~�߂�

�@�@�@�̂������ŁA����^���̒��p�_�ł������������B

�@�@�@���̏��͎��������Ă����n�̂Ƃ���܂ł��삾�����̂��Ǝv�������̂ł��邪�A���̊Ԃ�

�@�@�@�����č��͖����B

�@�@�@�_�o��͐앝�������ƍL���A�ו����^�ԑD���������Ă����̂ł���B

�@�@�@�_�o��̏㗬�����ɉ��ÂƂ����ݏ������邪�A���́u�Áv�͉_�o��̍`���Ӗ����Ă���̂���

�@�@�@����Ȃ��B

�@�@�@�ɐ��Q�{�̐���Ȏ���ɁA�����ē��̑}�G�ɂ��ڂ�i�ς̗ǂ��ꏊ���䂪�ӂ闢��ɂ�����

�@�@�@�̂ł���B

�@�@�@�����Ďv���͂͂邩�ޕ��ɔ�т܂��B

�@�@�@�\�s�c�����Q�{�����V�`�W���I�̎���̉_�o��͂���ɕ������Z�ŁA

�@�@�@�@�@�͏�́@���Q�ɑ��������@��ɂ������ȏ햺�q�ɂ�

�@�@�@�ƁA�S������̂��v�킸�o�Ă��܂��䂪�ӂ闢�ł������̂�.�B�ƁA���������邱�̍��ł��B

�@�@�@�̎���A�ߌ��̏\�s�c���̐S������قǂ̌i�ς��A�킪��̗��ɂ������̂��Ǝv���Ă�

�@�@�@��B

�@�@�@�@�썇�����ٍu���n��͑n���Z�~�i�[�u�킩��₷�����j�v�́A����29�N5��8���i���j����n

�@�@�@�܂����B

�@

�@�@�@���ču������u����ɓ�����A�\�K�Ƃ��Ď����̒m�肦���͈͂Ŏ����̎v����^��_�������Ő�

�@�@�@�����Ă������Ƃɂ��悤�B

�@�@�@�@���t�W�ɔg���̉��R�Ɩ��L����Ă���̂�����A�g���̕��i�ƌ���̂����R�Ǝv����B

�@�@�@�A��u�S�j�ł́A�������͖L�n�����c�𒆐S�Ƃ����L�n�E���������ɘj��n��ł��낤�Ɖ����

�@�@�@�Ă���A�g������u�����������߂čl���Ă݂�B

�@�@�@�B�O�̇@���̂��Ƃ�����A�}�����n������̕t�߂Ǝv���Ă������l�������߂�B

�@�@�@�}�����n���t�߂�Ί݂̈䐶�R�͓�ł���A����ɒJ�ˍ�Ƃ����������B�L�����n���

�@

�@�@�@������ł���B

�@�@�@�����X���͍]�˂��疾���ɂ����Ĕ��B�����X���ł���A����͗��p����Ă��Ȃ��ƍl�����

�@�@�@�����낤�A����ď\�s�c����s�͊}�����n������̑O��ʂ��Ă��Ȃ������B

�@�@�@�C�ꏊ����肵�Ă����ɂ́A�u���Q�v���|�C���g�ɂȂ�Ǝv���B

�@�@�@�_���Ȋ�̌Q�ꂪ�L�邩���������낤�B

�@�@�@�Ƃ���ŁA�_���Ȋ�̌Q��ĉ��������̂��낤���B

�@�@�@�D�\�s�c���͓V���V�c�Ɗz�c�P���Ƃ̎q�ł���B

�@�@�@�܂��A�p�\�̗��Ŕs�ꂽ��F�c�q�i�O���V�c�j�̍Ȃł���B

�@�@�@�\�s�c���̕�Ⴂ�ɍ��s���q�����āA�\�s�c���͌�������O���獂�s���q�Ƒz����ʂ킹�Ă�

�@�@�@�āA�����m���Ă������������̗�������ĉr�̂����̉̂Ƃ̐�������B

�@

�@�@�@�Ȃ����̂悤�ȉ̂�g���̒n�ʼnr�̂��A����قǕ��v���i�ς������̂��낤���B

�@�@�@�\�s�c�����g���r�̂ł͂Ȃ��B

�@�@�@�����F���N�ȏ�̕w�l�h���ČĂԌ�B�{���̑�Տ��A��~�q���A�������ȂǂɎd��������

�@�@�@�̏����B

�@�@�@�E�V���V�c�I�l�N�i�U�V�U�N�j�\�O�����c���i���ւ̂Ђ߂݂��j�Ɛp�\�̗��폟�̂���

�@�@�@�Q��Ɉɐ��_�{�֏\�s�c���͔𗷂��B

�@�@�@�R�z���œ\�ܓ��ɐ����g���S�֓����A�����ʼnr�܂ꂽ�B

�@

�@�@�@��Ⴂ�ł��邪�A�S���v�i�O���V�c�j�̎q���ł����u�P�����g���̍����g�����̏��ɋ�����

�@�@�@���ł���A�ĉ�̏�ł������̂��B

�@�@�@�g�����́A�����E���p���ĐΊ�������Ă����A�Ñ�̐Α����ł͂Ȃ��������̐�����

�@�@�@��B

�@�@�@�O���V�c�Ǝ��ʓ����Ƃ̊ԂɈ�u�P���Ɨ^�����̎q��������A�\�s�c���Ƃ̊Ԃɂ͊��쉤�̎q

�@�@�@��������B

�@�@�@�����g�����̋��Z�n���|�C���g�ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@�F�Ȃ��g�����R�̏ꏊ�ɏ������낢��o��̂��낤���A�i�ς���H�̂��Ӗ����邱�Ƃ���H�n

�@�@�@���Ǝv����u�g���v�͉��Ȃ́H

�@�@�@�G�g���_�Ђ�����g��������̒n���u�����v�Ǝv��ꂪ�������A�Ñ�ɂ����Ă̔������͖L�n

�@�@�@���̔��c�ł���ƌ�����������B�����͔����ł������ƌ����B

�����Q�X�N�T���W��

�@�@ �g�����R�̊ނ����ĉr�Ƃ������t�́A���̉��R�̏��݂̐����W�߂���R�U��������Ƃ����B

�@�@�V�V�O�N�ɕҎ[���ꂽ���t�W�A���̔g�����R�͑吳���܂ł�

�@�@�@�@�@�@�ɐ����̈�u�S

�@�@�@�@�@�A��a���̍��s�S

�@�@�@�@�@�B�ɐ����鎭�S

�@�@���x�̐��������B

�@�@���a�ɂȂ��Ĉ�u�S���ł���������A�g�����A�Ə���Ȃǂ����Ȑ������Ђ���l�������n

�@�@�߂��Ƃ̂��Ƃł���B

�@�@����A�s���̂悢�ǂ��Ƃ��ǂ��������������Ƃ̂��Ƃ������B

�@�@�u�g�����R�̊ނ����āv�Ɖ��������ɂ�������炸�A�������o�Ă����w�i�͕�����C�������B

�@�@�����̗\�K�̒��ŁA��u���j������ΐ^�͑���Ƃ��Ă������A���t�l��ǂނƔ������Ƃ̂��Ƃ�

�@�@����B

�@�@����͑�ρA���̊W�������Ɩ{���钷�̑��������邱�ƂɂȂ�B

�@�@�ł́A�Ȃ��A�u���}���L�v�Ŗ{���钷�́A���̂悤�ɑ�̕��i���t�̐������p���J�߂���������

�@�@���낤���B

�@�@����͉��Ƃ��Ă��u���t�l�v���Ђ������K�v������B

�����Q�X�N�T���P�U��

�@�u���}���L�v��ǂ߂ΓǂނقǁA�g�����R����̗��Ɏv���Ă��Ďd���Ȃ������B

�@�����_�ł̎����̎v�����u���}���L�Ɣg�����R�v�i�J�[�\���ăN���b�N�j�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă�

�@���B

�@�����A���c�u�t����u���t�l�v�ɊW���鎑�������B

�@�@�����͈ɐ��̏���̗���菉���z���đ�a�ւ̍s���́A�ɐ��̂����ɍ��������̗�����A���̈ꗢ

�@�@�@����ޕ��Ɋ_���Ƃ������ɉ��R����A�����ɑ傫�Ȋނǂ���ӂɑ������Ȃ��Ƃ��ڂ�

�@�m���ɁA�����̗��͏����X�������ɂ���Ƃ��Ă��邪�A���ꂩ��ꗢ��͏����X�������ł͂Ȃ��Ƃ�

�@�Ƃ�鏑�������B

�@�����āu�����Ƃ��̑��v�Ɩ��L���Ă���B

�@�����̗����珉���X�����O��Ĉꗢ�Ƃ���A�����̖��q�̕ӂɂ���i�q��։w�t�߂��l������B

�@������

�@�^���A�g���̗����瓇�c�֔���������_�����ւɌ��������Ă݂��B

�@���x���ʂ��Ă��铹�ł͂��邪�A���̂悤�Ȏv���Œʂ�ƐV���ɉf��B

�@�@�m���Ɋ������g����A�R���݂�����E�E�E�E�E�B

�@������

�@�������v���ɂ́A�앝�������R���݂����肷���Či�ς��y���ފ����ł͂Ȃ��B

�@�փm�{���瓇�c��ʂ�g���֍s�����Ƒz�����ł��邪�A���̌����_����͂͂邩�ɉ����B

�@����J���p�j�[�t�߂���֍s���Ă���A�����ߌ��镗��ł͂Ȃ��B

�@

�@���Ă��āu�g�����R�v�͉������낤�A���̍u�����҂��������B

�@

�����Q�X�N�U���P�Q��

�@��ΐ^���u���t�l�v�𒆐S�ɂ��̏ꏊ���������B

�@�]�ˎ���́A���ꗢ�Ƒ�ꗢ�������ď��ꗢ�͂U���U�T�S�����p����ꂽ�A�Ƃ����b�͋������������B

�@�g���̒n���A�R�Ɛ�ӂ̊ނ��A�Ó��A������̃p�����[�^�ɂ����ĂR�҂�������ꏊ�͓���B

�@�u�����Ƒ��v�́A�������t�߂̏������u���c�C���v�ƌ������A��ɂ��u�_�O�v�͂T�����قǂ���B

�����Q�X�N�V���P�O��

�@�R��ڂ͉��쎮�Ƙa�������B�܂��܂�����a�����������������B

�@�a�����ɂ͋��͋L�ڂ���Ă��邪�A������\�����鑺�Ȃǂ̖��O�͏�����Ă��Ȃ��ƌ����A���̂��Ƃ�

�@����ɒu��������Ƃ��s���̗ǂ����߂ɂȂ錴���ł�����B

�@���S�����m���ł����̂͑剻�Q�N���A���ꂩ��R�O�O���N��ɏ����ꂽ�A����ΕS�Ȏ��T�ł���a�����B

�@���̖��O����������ĂȂ��ƌ������A�͂����肵�����i���j�ȂǂȂ������ƍl�������������̂ł͂Ǝ�

�@���͎v�����B

�@���̋��E�͔��Ƀt�@�W�[�Ȃ��̂������Ɨ������������ǂ��Ɗ������B

�����Q�X�N�W���Q�P��

�@�ǂ����]�ˎ���́A�ɐ����̔������Ƒ�a���̒���R�A�����Ċւ̎O�J���̐������Ȃ������悤�ł���B

�@�ߑ�ȑO�̖��t�����̍ō���Ƃ����ĉߌ��łȂ��A�����됟�̏������u�ݗt�W�ËV�v������B

�@��a���ɂ��钇��R���ɂƂ���́A���ڂ��Ȃ��Ƃ��Ĕے肵�Ă���B

�@��ΐ^���́u���t�l�v�������悤�ɔg�����R�̍l�@�����Ă���B

�@�O���n���R�V���R��ɂ����Ă���a����ւ�ے肵�Ă���B

�@�Ȃ��ߑ�ɂȂ��đ�R�̐����o�Ă����̂��낤���B

�����Q�X�N�X���X��

�@

�@���a17�N�ɓy�������͈�u��K��A�g�����R�̊ނ��l���Ă���B

�@�\�s�c����s�́A�������g���E�{�Â���ɐ��Ɍ��������Ɖ��肵�A���̐��Âɂ��鐴�����i���傤���j�@�t�߂�g�����R�ƌ��_�t�����Ă���B

�����Q�X�N10���P�T��

�@���a37�N7���ݗt��24���ŁA�V�b�v�F�͈�u��T�����Ă����䏬�w�Z�̗��R�t�߂�g�����R���Ƃ����B

�@�����Ċ}�����n���O�̑����݂āA�v�킸�u�͂̏�̂��Q�ɑ��ނ����v�ƌ������ƋL�����B

�����Q�X�N�P�P���P�Q��

�@

�@���a10�N11�����s���ݗt�W�]�ׂɂċ��q���b�́A�g�����R���Ə�̐��˂����ƈʒu�t�����B

�����Q�X�N�P�Q���P�O��

�@

�@�X�{���g�́u�g���̉��R�̊ތ����Łv��ւ̕��₩��JR��։w�t�߂�g�����R�ƌ��_�t�����B

�@�u�g�����R�������́v�ł���A�_�o�������Ƃ���������邪�ǂ����Ă����R�ɋ߂���łȂ���

�@�Ȃ�Ȃ�����g����̊O�ɂ͍l�����Ȃ��A�ƌ������Ă���B

�@�܂��A�]�˒����`����̎�ҌF���B�́u���V�I�s�v���L���A���P�P�i�P�V�U�P�j�N10��6���V�̊�

�@�ˌ������Ă�����c���ɔ��܂�A7���Z������ޗǘH���Ƃ�B�E�E�E����������R�ɓ���B�E�E�E���̖�

�@�͏��`�ɏh��ƋL���Ă���B

�@��������ɋ����[�����ł���B

�����F�X����悤�����A�_�o�������̒n���ԈႢ�Ȃ��낤�Ǝv���Ă���B