子供の頃のお宮の森は、椎の実を拾ったりして遊びの場にもってこいの所でした。

このホームページがご縁となり仏教大学の大原さんを知り、故里をあらためてみる機会に恵まれ

ここに「大仰の神々」として紹介することにしました。

| 氏神さん |

|---|

|

|

氏神様でもある大井神社からご紹介します。 田中久吉様からいろいろ資料を見せていただき、また楽しいお話を 伺うことができました。 境内については境内の見取り図を参照。 |

|

| |

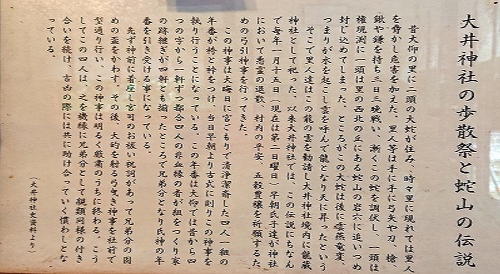

祭神 豊宇気比賣命 村社豊宇気比賣神社の鎮座にして当社境内に座す。 熊野神社(高野権現山)は往古多気国司北畠の家臣小泉左近藤能当 村に居住す。 長録年間(西暦1457)絶家す。 同家の鎮守にして上山に鎮座、寛永年間(西暦1625)勸講し、氏神本社と崇め、明治41年

(西暦1908)3月17日 豊宇気比賣神社境内に熊野神社同門の神社、井関村社、住吉神社、 石橋村社坂本神社並びに井生白山比咩神社合祀のうえ大井神社と單称する。 同年4月13日之が合祀を為し奉る。 当地氏子は元来伊勢外宮豊受神宮の信仰殊に厚く、神宮の御関係も浅からず、明治42年(西暦 1909) 神宮御造営の際神宮南内玉垣御門並びにその他御撤下古材261本、285枚無償 下附恩典に浴せり。 昭和26年(1951)3月15日 各大字毎に元宮地に神社を設立して現在にいたっている。 ■主な行事 ・歩散弓打行事 毎年1月15日早朝、年番が裃を着し悪魔を射し退治、五穀豊作家内安全を祈願する。 ・御祭(互祭) 10月17、18、19、20日の4日間年番がその部落の人を招待し甘酒を振舞い参拝祈願 する。 (田中久吉様の資料から)   蛇山は一志ゴルフクラブ7番ホール近くにあり。 |

|

| |

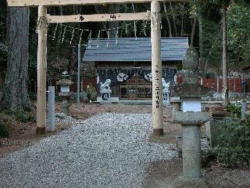

平成の大改修後の大井神社

平成23年1月1日撮影

|

|

|

|

| 山の神さん |

|---|

大仰は山あり川ありで、落ち着いたゆったりと時間が過ぎていくそ んなところです。 山口池の東方に鎮座してくれてるのがこの山の神さんです。 五穀豊穣、子孫繁栄を願ってもらっているのが肌に感じます。 お正月の早朝焚き火がたかれみなが集まるのもこの山の神さんの前 です。 |

|

| |

| 二の午さんと金毘羅さん |

|---|

ふる里にはその起源をよく理解していない神様が祭られています。

それが城山の西側にある金毘羅さんと、二の午さんである。 二月にお参りの行事があるのですが、最近は自治会役員による年末清掃と参拝となっているのが 現状です。 大正生まれの母からは、「二の午さんで小豆入りのおにぎりをもらった」話も聞いており、昔は 子供たちにとって待ち遠しい行事だったのではと思います。 一般のお参りが無くなってきたのは、自分も含めその行事の意味が分からない、きちっと伝えら れてこなかったからだろうと思います。 ■二の午さん 城山の頂上から左へ30mほど尾根を歩いたところに石の祠があります。

稲荷神社のようである。 お稲荷さんなら、農村では五穀豊穣、街中では商売繁盛の神さんである。 二月の2回目の丑の日を目途に金毘羅さんと一緒にお参りするが、我がふる里のこの位置にどの ような経緯で鎮座されたのか不明である。 ■金毘羅さん 軽便道を在所の外れまで歩き、炭焼き窯があった所から山の麓に歩くと大きな石碑が目に付く、 よく見ると「牛山神」の字が読めます。 この神様もその起源が分かりません。 その前を過ぎ山道を登ること5分ほどで、少し開けた場所に石の祠が見えます。

石の祠は中央が浅間神社であり、左右に秋葉社と愛宕社の祠があります。 愛宕大権現や秋葉大権現であれば火災・火除けを祈念しての建立なのか、その目的は全く分から ない。 その前には石でできた天狗の面などが祭られてあります。 また、境内には文化12年や明治28年に奉献された石灯籠も立ち並んでいます。 戦時中この場所から皇居を拝したと言う話を聞いた記憶もあるが、この祠がどのような経緯でこ こにあるのか分からない。・・・・知りたい。 話題作りになるようなお話を記録しておこう。 いずれも、平成28年の中日新聞の文化の欄「人生のページ」に載っていたものであり、その要点 を書きだしてみる。 その1 「飲んで神に近づく」 西村伴雄 松尾大社宣揚課長 ・ルイス・フロイスは著書「日本史」で「我々は誰かが酩酊するとそれは大いなる恥辱であり不名誉 であると考える。日本ではそれを自慢する。」 「我々は、自分が飲みたいだけしか飲まないし、他人に強要することもない。日本では無理にすす め合 う。」 ・稲魂信仰が根強く残っている。 天照大神がニニギノミコトに「これをこの国中に広めなさい、そうすればこの地上が高天原になり ますよ」と稲穂を託された。 神道には天国も地獄もありません。国中に稲作を広め、米が人々に行き渡り、飢えたる人が居なく なれば、この世は高天原である。 ・先祖は米作りに励んできた。神様から頂いた大切な食べ物であり、米を食べ米から作る酒を飲むこ とは、神様の力を身体に取り込む事だと思ってきた。 ・だから、酔うことに対しての罪悪感はありません。 それどころか、飲んでも酔わないのは神様に対して失礼である。 酔いが深ければ深いほど神に近づくとなる。 ・神社で御祈祷や参拝の後のお神酒を飲んでいただくことは、このような理由があったのである。 もう1つ 「無意識に役割分担」 木村文輝 名大文学部卒 曹洞宗顕光院住職 ・神と仏を「神道」と「仏教」と別々の宗教に関わるものとみなすようになったのは、明治時代の神 仏分離以来のことである。 もともと二つの存在を区別せず、いわゆる神仏習合として崇拝するのが伝統的な姿勢であった。 ・神と仏を無意識に使い分けている事実がある。 野球の上手な人を「野球の神様」 手術の手技に優れた外科医を「神の手を持つ」 特に優れた技術を「神業」 このような意味で用いられる「神」の言葉を「仏」に置き換えることはできない。 ・優しく慈悲深い人を「仏の○○」 私利私欲から離れた人を「生き仏」 心穏やかな心境を「仏の境地」 このような意味で用いられる「仏」の言葉を「神」に置き換えることはできない。 ・神社の祭りや儀式は私たちの心をリセットし、新たな活力や生命力を付与してくれるように感じる。 ・お寺の儀式は、一般的に葬儀や年忌法要のように、静かで穏やかなものと思われ る。 座禅のイメージと相まって、お寺は心落ち着く安らぎを与える場所と考える。 ・神を特別な技術や力、エネルギーの持ち主で、それを人々に分け与える存在だとみなす。 ・仏は欲望をはじめとする様々な力やエネルギーを鎮める存在、あるいは慈悲深い存在とみなしてい る。 ・つまり、現代の日本人は無意識の中であれ、神と仏に明確な役割分担を期待しているのである。 うまく言い表せない自分の思いを端的に表現した文章に出くわすと、思わず「お~これこれ!」と気 持ちが落ち着くものがある。 これらの新聞記事は今もファイルに綴じ込んである。 |

||||||||

| ●平成19年1月7日(日) 天気:雨のち曇り小雪ちらつく風強し 午後穏やか

今年は自治会の役員として山の神様におまいりしました。 先輩から昔の山の神さんの行事の話を聞くことができました。自分たちが知らないことが沢山あり ここに書き留めることとしました。 ①昔は焚き火にあたれないぐらいの人々がお参りに来てくれたとの事。 ②福を引く木をつくりそれで掛け声をかけ引っ張るのだそうだ。 引いた木は山の神さんの前において帰ることとし、どのような掛け声でしぐさをするのかは不詳。 ③御洗米は各自が持ってきて山の神さんにあげ、帰りにそれを焚き火でいってもらい家に持って帰る のだそうだ。 今回自治会で米を全部用意してきてしまった。(*^^)v 米はごまいり器でいるのだが、ひしゃくで池の水を汲みかしてからとのこと。今はちょっと池の水 は利用できないだろう。 ④それらに使ったひしゃくや、ごまいり器はその場でせりにかけお参りに来た人に買ってもらたそう です。 だからこれらの消耗品は毎年新しく購入との事。 ⑤又の木は上出は重ねてあるが他の地域では並べてあるとの事。 ⑥女人禁制で子供たちの特別な行事はなかったとのこと。 自分は向川原の在所にも居たが子供の頃はたのしかった。朝早く高学年の人と(中学生までだった と思う) ♪や~まのかみのか~んじ おいえもごはんじょ あきないごっともええように まめでくらしてください、山の神~~ と口々にいいながら各家をまわりご寄付を頂いた。そして公会所で味ご飯をいただき、ミカンをも らって家路につくという行事だった。 その日にドンド焼きもおこない焼いたお餅がおいしかった。 いまはどうなっているのかな・・・・ ●平成19年1月21日(日) 今日は今年最初の常会(広出組に伝わる弁天さん)があり、橋本様から子供の頃の山の神さんの話 を聞かせてもらい話が盛り上がりました。興味あることばかりで次にまとめました。 ①山の神さんは必ず対であるそうだ。 上出の山の神さんも池の途中の左右に一対そして焚き火をするところに一対ある。 また各組内にも山の神さんがあり各々行事をしていたとの事。 そういえば、出屋敷のMさん宅、広出のNさん宅の入口にもあった。 ②大池の山の神さんは、喪にふされている家は手前の山の神さんまでしか参ることが出来なく奥まで 行かない慣わしとの事。 ③例の男女の形をした又木を作るのだが、基本は正月2日に山へ行きつくるそうだ。 例の福を引く杖も正月2日に作るのだそうだ。 また、正月7日は山へ行っては行けない慣わしだそうです。 ④神さんに供える又の木は山の神さんに各々供え、山の神の行事が終わり、山を降りる時に二つの又 の木を重ね合わせ供えて帰るのが本当らしい。 ⑤福を引くのはやはりしめ縄に杖をかけて引っ張るそうだ。 やはりその杖やお米は各自が持ってくるのが本当らしい。 |

||||||||

| ●令和2年1月9日 柴山さんからこんな話を頂きました。 我がふる里から2Kmほど離れたところに石橋と言う在所があります、柴山さんはその石橋で生まれ 育ったた方です。 石橋の「山の神さん」は、昔から男子のみで早朝2時ごろから早起きを競い合い山の神さんをお祭 りする広場の焚火にあたりながら神さんにお神酒をささげ、そして少しでも朝寝坊した人に「あさね こきや~い」と一声に、大声で笑い飛ばす風習がありました。 ちょっと今まで知らなかったお話です。 ●令和2年1月12日 今日は大井神社の弓曳き神事の日、村出の森田さんに山の神を尋ねました。 森川さん宅の裏山に山の神さんが祭られていますが、行事は何もしなくなっていますとのことでした。 向川原の篠田さんに山の神を尋ねました。 朝早く子供たちが家々を回りご祝儀を頂く習慣は今もやっていますが、そのあと公会所に集まり味ご 飯などを頂く行事は無くなっていますとのことでした。 ●令和5年1月6日 三重タイムズに、榊原に伝わる山の神さんの話が「里の詩」として紹介された。 山の神さんの謂れについてはなかなか興味ある内容であり、榊原は我がふる里に近い在所である。 木の枝で作ったカギでしめ縄を引っ張り切るのは、山の神さんを山から出て来てもらうためとある。 山の神さんは10月出雲の集会に参加して初めて餅を食べた。団子しか知らない山の神さんにとって 餅はたいへん美味しく里の人達にも食べさせたい思いから、餅の作り方を聞き持っていない臼と杵を 黙って拝借し持ち帰ったそうだ。出雲では臼と杵がなくなったとえらい騒ぎ、犯人は山の神だと、そ して山の神さんは山中に謹慎の身となる。 それを知った里人は、わしらに餅を食べさせようとしてえらい目に遭わせた、一年に一度は山の神さ んと餅を食べようと各地で山の神講ができた。なるほどなるほど!! もう山の神さんの行事を取りやめた在所もあります、また我がふる里のように山の神さんへお参り する人が極端に減り(子供が少なくなった事も要因)、ほとんど自治会役員だけのお参りになってい るところもあります。 石橋と言い向川原にしろ、こんな狭い地域の中だけでも山の神さんのお祭りが三者三様です。 この文化の違いは何なのでしょう、好奇心をくすぐるものがあります。 |