残したい伝統、伝えたい伝統、語り伝える伝統そんなひとつです。

1月と8月に誕生寺にお参りする「弁天さん」という行事があり、「数珠くり」とも言われています。

上出には4つの組がありますが、その内の広出組だけに「弁天さん」(常会)と言う行事が毎月行わ

れています。

| 誕生寺での弁天さん |

|---|

誕生寺には弁天さんが祭られています。 この行事は自治会主催で自治会の役員が準備します。 檀家を問わず老若男女が参加してもらうため、自治会主催になってい るものと推測しています。 ①当日12時ごろ、合図の鐘が3回ほど故里に鳴り響きます。 ②役員は「弁天さん」を本堂中央に移し、お酒1升、賽銭箱、お供え、鐘そして数珠を準備します。 ③13時になるとお参りの方が集まります。 |

|

| |

①「弁天さん」の前中央に、まず鐘が置かれます。 ②それを中心に直径3mほどの大きな数珠が置かれます。 ③お参りの皆さんはその数珠の周りに集まります。 ④鐘を叩く長老が数珠の中に入り、まず般若心経をひと回向します。 さぁ~、数珠繰りの準備が出来ました。 |

|

| |

①長老が真ん中で鐘を撞き始めます。 ②皆は数珠を手に取り、念仏を唱えながらグルグルとまわし始めます。 ③「なんまいだぁ~、なんまいだぁ~・・・・・・・・・・」 念仏は100回行われます。 いつ頃から始まった行事なのか分かりませんが、この数珠くりに参 加することで、何万弁か念仏を唱えたことと同じになるありがたい行事だそうです。 |

|

| |

①数珠の房のところが来ると、「ぐっと」上に揚げ拝むのです。 ②連続で念仏100回行うと結構手が疲れるんです。 ③数珠玉がグルグルまわると手のひらが熱くなり、マッサージ受けて るみたいになります。この感触が長生きの一つになるのかもしれま せん。 終わったらお菓子をいただいて帰ります。(*^^)v 弁天さんと数珠繰り、どんな関係があるのかよく分かりません。 |

|

| |

| 広出組の弁天さま |

|---|

①広出組だけに弁天さんの行事があるんです。 狭い地域の中でその一部だけに伝わっていると言うのも不思議です。 ②広出組の弁天様はどんなお顔でしょうか、それは掛軸になっていま す。 ③広出組の13軒が毎月持ち回りでこの弁天様をお祭りします。 祭られた日の18時に皆がその家に集まります。 ④弁天様は床の間付近に掲げられその前にろうそくと日本酒、お猪口そしてお供えが供えられます。 |

|

| |

①長老はろうそくに火をつけ、日本酒とお猪口を順繰りに回し、固め の杯を取り交わします。 ②最後まで回ると、会食になります。 ③昔はご飯とお吸い物などを用意しました。 それがパックのご馳走になり、最近は食事をあらため茶菓子にする ことになりました。 ④会食の後は世間話となり、2時間ほどの集いが終わります。 昔は長老から遅くまで昔話を聞かせてもらったことが記憶にあります。特に念仏などはありません。 |

|

| |

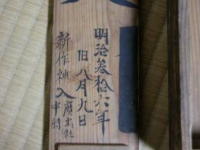

①広出組はすぐ後ろに大きな山口池を持つため、いつしか水の神様で ある弁天様をお祭りするようになったと長老から伺いました。 ②弁天様を入れる木の箱を見ると明治36年旧8月9日新作神入と言 う文字が見られます。 ③始まったのはいつ頃からなのか分かりません。 江戸時代からかな、もっと前なのか、やはり明治かな・・・ 太平洋戦争時代一時中止になったようですが、配給時代はその分配の話など弁天さんで行ったと伺ってい ます。 |

|

| |