大仰から津や松阪に出るには、10〜20分でJR井関駅、近鉄伊勢石橋駅、三重交通大井小学校前

の停留所などがあり比較的交通の便利な土地柄です。

わが故里の真中を走る道路は、昔から「軽便道(けいべんみち)」と呼ばれていました。

「けいべんみち」!???

そうなのです、故里のまん真中を鉄道が走っていた時代があったのです。

これも子どもたちに残しておきたい話です。

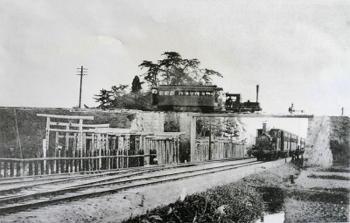

「けいべん」と親しまれた軽便鉄道は、正式には中勢鉄道といって岩田橋駅から川口駅までの 20.7

Kmの交通機関でした。

久居駅から大仰駅までは大正10年に、大仰駅から川口駅までは大正14年に開通し、昭和17年に

営業を停止しています。

軽便鉄道が走っていた跡そのものが町道として生活の中にあります。

■宮尾登美子氏「伽羅の香」での軽便鉄道の描写がワクワクすします。

明治27年7月18日、三重県一志郡多気村の本庄家の当主祐作は、・・・で始まる400ページ。

一人娘の葵が県立柳山女学校を受験するに当り

「・・・多気から津へは、下多気を通って矢頭峠を越し、大仰の里へ下りればここから軽便鉄道が通じ

ておりたった一輌の、その汽車にガタコト揺られながらゆっくりと津の町へ入っていくのであった。」

三重県の人かと思っていたら、宮尾登美子さんは1926年4月高知県生まれの方でした。

| 軽便鉄道(中勢鉄道) |

|---|

遊園地を走り回っている電車のようですね。 現近鉄久居駅前の広場が中勢鉄道の久居駅で、ホームや方向を変える ターンテーブルがあったとのとです。 写真は、久居駅での軽便鉄道です。 出典:いちし広報郷土史ガイド No44(H7.11) |

|

| |

| 石橋駅 |

|---|

国道165から其倉に入り、川口方面に伸びるこの道路が軽便道です。 樹齢何年かな〜、このヨノミの木(地元の方が呼んでいる名前、榎で ある)の手前が石橋駅。 正面に近鉄大阪線の陸橋が見えます。 |

|

| |

| 大仰駅 |

|---|

片山駅を過ぎ大仰駅です。もう往時を偲ぶものはありません。 駅員さんがいた駅で、駅前も賑わっていたとのことです。 広報いちし郷土史ガイドに往時を偲ぶイラストがあります。 ほのぼのとしたものが感じられます。 |

|

| |

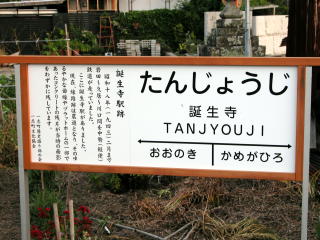

| 誕生寺駅 |

|---|

真盛上人さんの誕生寺がある前に誕生寺駅がありました。 大仰駅から歩いて5〜6分のところです。 左の写真のコンクリートの部分が見えるでしょう、これは当時のプラ ットホームそのものだと聞いています。 |

|||||

|

| 鉄橋跡 |

|---|

一志町と白山町の境小川橋の上30mのところにあるコンクリートの 固まり、これは軽便鉄道の鉄橋跡なんです。 なにか楽しくなるような、のどかな乗り物だったのでしょう。 軽便鉄道を利用した話を聞ける先輩たちが少なくなりました。 |

|

| |

■広報津 2011 No.141

歴史散歩のコラム欄に「中勢鉄道の路線跡をたどる」が掲載されました。

全体の路線図など出典させてもらいました。

■三重県立博物館編集「三重の軽便鉄道」−廃線の追跡調査ーに詳しく説明されてます。

平成30年7月8日CBCテレビがふる里を訪れ中勢鉄道

の取材がありました。

13日の16時50分からのイッポゥで放映されました。

番組は「シリーズ廃線の旅」と題されて岩田橋から川口

まで興味ある内容に仕上がっていました。

この番組により、阿漕の踏切付近で中勢鉄道と旧国鉄参宮線が交差していたことを知りました。

なんと、中勢鉄道は宮脇書店や丸山お稲荷さんの上に陸橋が築かれ、その上を走っていたことを知りビッ

クリでした。

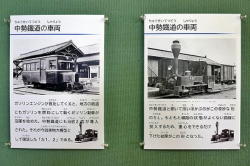

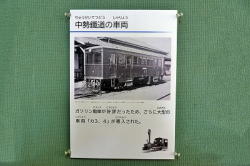

資料:令和5年大井公民館文化祭にて 天理大学付属天理参考館

そして、知りたかった其倉駅の位置もこの番組で知ることができました。

番組で流れた上のテレビ画面バックは、上出の軽便道です。

令和5年11月12日、大井公民館の文化祭で中勢鉄道の実物大模型が展示されました。

模型を作成された天理参考館の加田さんから解説を受け、大変勉強になりました。

軽便(中勢鉄道)と聞くと、どうしてもあの煙突のある汽車を連想してしまいますが、ガソリンで走る列

車があったそうです。

「おほのき」の「ほ」の字も、当時の駅名便覧では「お」ではなく「ほ」になっているそうです。

ちなみに、当時の大仰駅の看板写真を見ると、右から左へ「大仰駅」その下に「ONOKI STATION」と

左から右へ書かれています。

(資料提供:天理大学付属天理参考館)