・はじめに

ふる里の風景中央が大仰城址でもある城山である。

頂上には宝篋印塔を中心に33の観音さまが祭られている。台座に明治四年の刻印があるため、

廃仏毀釈で華香寺が廃寺となり新たに誕生寺として生まれ変わった前後に建立されたものと推測

される。

観音さまであるのでお大師さんの「四国遍路88カ所」ではなく、「西国33カ所」を想定され

たものと思われる。

33という数字は、観音菩薩が「33の姿に化身して衆生を救う」のが由縁である。

「西国33カ所」は、近畿一円の寺院に、岐阜の一寺を加えた合計33か所の札所を巡礼するも

ので、起源は四国お遍路よりも古く、日本最古の巡礼の道といわれています。

巡礼の開祖は養老2年(718)道徳上人と言われていますが、33カ所すべてを巡礼した記録

が残っていない。

実際、この33カ所の観音巡礼をしたという最古の記録は、天台座主となった行尊だといわれて

います。

さてさて、ところで

最近、我がふる里の「観音さんは、32しか見えないよ」と言う話を聞きました。

城山はお寺の出合で年2回は清掃するし、近くに住まいする者として時々見回ったりしているが

観音さんは33みえると思い込んでいる。

平成9年と平成30年3月に撮影した写真が手元にあるが、観音さんの数を確認する目的で撮影

しているわけでないので・・・・・区別できない、改めて写真撮影した。

・令和2年の観音さまを写真撮影

ふる里の風景中央が大仰城址でもある城山である。

頂上には宝篋印塔を中心に33の観音さまが祭られている。台座に明治四年の刻印があるため、

廃仏毀釈で華香寺が廃寺となり新たに誕生寺として生まれ変わった前後に建立されたものと推測

される。

観音さまであるのでお大師さんの「四国遍路88カ所」ではなく、「西国33カ所」を想定され

たものと思われる。

33という数字は、観音菩薩が「33の姿に化身して衆生を救う」のが由縁である。

「西国33カ所」は、近畿一円の寺院に、岐阜の一寺を加えた合計33か所の札所を巡礼するも

ので、起源は四国お遍路よりも古く、日本最古の巡礼の道といわれています。

巡礼の開祖は養老2年(718)道徳上人と言われていますが、33カ所すべてを巡礼した記録

が残っていない。

実際、この33カ所の観音巡礼をしたという最古の記録は、天台座主となった行尊だといわれて

います。

さてさて、ところで

最近、我がふる里の「観音さんは、32しか見えないよ」と言う話を聞きました。

城山はお寺の出合で年2回は清掃するし、近くに住まいする者として時々見回ったりしているが

観音さんは33みえると思い込んでいる。

平成9年と平成30年3月に撮影した写真が手元にあるが、観音さんの数を確認する目的で撮影

しているわけでないので・・・・・区別できない、改めて写真撮影した。

・令和2年の観音さまを写真撮影

東側からの観音さま  |

北側からの観音さま |

西側からの観音さま  |

南側からの観音さま

|

・観音さまのお顔をアップしてみよう

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

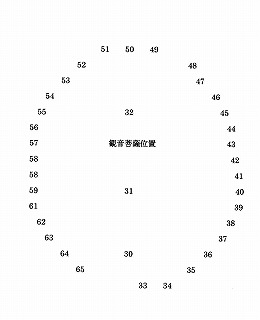

中央の阿弥陀如来さまから反時計回りに見て回ったが、確かに32体しか見当たらない。

・観音さまは何処へ行かれたのか

「津市一志町の石造物」と言う資料が手元にある。

平成18年4月から平成19年6月にかけて調査されたもので、104頁に城山の調査結果が記載

されている。

平成18年4月から平成19年6月にかけて調査されたもので、104頁に城山の調査結果が記載

されている。

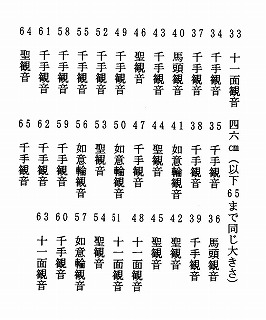

|

|

資料には「57 58 58 59 61」と誤謬と思われるが、資料番号33から65番と33

体の観音像が明記されている。

石造物の調査の時には、33体の観音像が存在していたことは間違いないだろう。

そして、十一面観音、千手観音、馬頭観音、如意輪観音、聖観音の5種類に分類されている。

現場の観音さまの姿から分類すると、次の表に示す内容となった。

一般的特徴 |

該当観音さま番号 |

推測した名前 |

| 後ろに何本もの手がある手 は合掌 |

2、3、5、7、8、9、1011、13、14 17、21、23、28、29、31 |

千手観音 |

| 顔の左右にも顔がある | 4、22、25 | 馬頭観音 |

| 頬に手を当てている姿 | 15、18、20、26、30 | 如意輪観音 |

| 左に花を持ち右手は与願印 か? |

1、16、19、24、27、32 | 聖観音? 十一面観音? |

| 左に花を持ち右手は施無畏 印か? |

6、12 | 聖観音? 十一面観音? |

(注)表の番号は拡大写真の順番である。

仏像の種別する知識は持っていない、そのお姿の違いから区別し「石造物」の資料に合わせ推測す

るものである。

十一面観音さまの特徴である頭部の沢山の顔は判別しがたい。

仮に33番を十一面観音さまとして38番目(6番目)を見ると、資料では千手観音さまとあるが、

現状は明らかに異なる観音さまであった。

また65番目(32番目)千手観音さまとあるが、明らかに異なり他にも散見する。

宝篋印塔正面にする両側の観音さまは昔から変わらず不動と思いたいが、「石造物」資料では異な

る観音さまになっている。

平成9年の写真で正面を見る限りでは、現状の観音さまに間違いないと思われる。

左回りにしろ右回りにしろ、観音さまの位置には食い違いがある。分かりやすい千手観音さまは、資

料と現状の数は一致する。

明治四年から150年経った現在、井関石かと思われる観音さまの風化は激しいがぐるりを取り巻く

石積みは新しく感じられる。先祖さんの代に城山が整備されているのかもしれない。

・まとめ

冒頭に書いたように、「33」と言う数字は重要な意味のある数字でこれが変わるとは考えにくい、

もともと33体の観音さまが祭られていたことは確信できる。

・比較的新しい「津市一志町の石造物」の内容と現状に差異がある。

・一志町史には何も記載されていない。

・檀徒としても城山を整備した話は知らない。(実際は行われたのかもしれない)

台座も残っていないのは不思議だが、ぐるりを見ると少し間隔の違う並びもありひょっとするとどこ

かに観音さまが埋もれ眠ってみえるのかもしれない。

【参考文献】

1.津市文化振興基金助成事業「津市一志町の石造物」 一志町石造物調査研究会