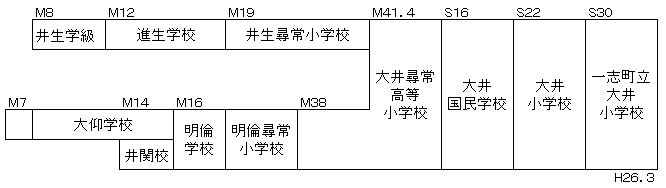

■大井小学校沿革

・明治5年8月3日 明治政府は「学制」を公布し学校の開設について計画を立て、学校の設置を

奨励しました。

新しい学校へ人民一般が入学し新時代の学を修めなければならないこと、また子供を就学させる

ことは父兄の責任とされました。

・明治12年9月 教育令を公布

学校設立への政府干渉が緩めれれました。

・明治13年12月 教育令を改正

学校教育が欧米風のものから、東洋道徳に基づく教育が取り入れられるようになりました。

・明治19年4月 小学校令の交付

小学校を尋常と高等の2種に分け、その経費は授業料をあてることに なりました。

○学制発布以来、各地で学校創設の動きがありました。

大井地区では、大仰地区、石橋地区、井生地区、井関地区で学校が始められました。

明治7年、大仰学校を浄泉寺におき、同寺住職斉藤心励氏が教師となり大仰地区の児童の教育を

始めました。

明治8年、大仰、井関、石橋、其倉の4カ村協議のうえ、校舎を大仰川原に移し明治12年ころ

まで続きました。生徒数は40名足らずであったようです。

*大仰学校は、大仰、井関、石橋、其倉にて開校

*明治13年其倉は高野校へ移る

*通学距離が遠いことから井関校が開校したが2年後に大仰に合併した

明治41年4月22日、井生尋常小学校を廃止し大井尋常高等小学校に合併しました。

この日を合併記念とし、大井小学校の創立記念日となりました。

*明治13年其倉は高野校へ移る

*通学距離が遠いことから井関校が開校したが2年後に大仰に合併した

明治41年4月22日、井生尋常小学校を廃止し大井尋常高等小学校に合併しました。

この日を合併記念とし、大井小学校の創立記念日となりました。

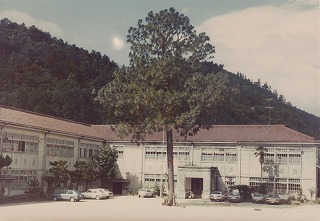

2014年(平成26年)3月21日、100年続いた大井小学校が生徒数減少に伴い閉校式が

厳粛に行われました。

上の写真は、式典後除幕式が行われた記念碑である。

自分が、子供が兄が弟が、そしてお袋も学んだ大井小学校がなくなるとは思ってもみなかった。

自分は大王松がそびえ立つ木造校舎の時代であるが、優しかった一年生の担任松本先生。

九九が覚えられず斉藤先生の前で何度も繰り返し読み上げた日。

宿直の日に押しかけ手製の望遠鏡で見た土星の輪、鉱石ラジオの製作やハンミョーを追いかけ

ながら倉骨峠を昆虫採集に歩き回ってもらった平山先生。

手を真っ黒にしてガリ版刷りした文集「たけのこ」。

用務員室での苦かった「カイニンソー」・・・・

逆上がりが出来なかった鉄棒。

講堂に集まり見たディズニー映画「砂漠は生きている」。

炭火で暖める弁当そして味噌汁の給食・・・。

あまり感傷的になるべきではないが、一番思い出が残っている場所であり時代であった、やはり

寂しいものがある。

●懐かしい大王松時代の学び舎の写真(カーソルを当てクリック)

●一志町史下巻 小学校 の編で次の興味ある記事があった。

学制発布以来、大井地区でも学校創立の動きがあったが、地区での事情もあり大仰地区・石橋地

区・井生地区・井関地区各々で学校が始められた。

大仰学校は明治7年浄泉寺に置き大仰の児童の教育をはじめたとある。

明治8年9月に校舎を向川原に移した。

大仰学校は明倫学校と名前を変えながら、明治41年大井・石橋・井生・井関が合併し、大井尋

常高等小学校と改称された。

明治41年4月22日を合併記念として、学校創立記念日と定められた。

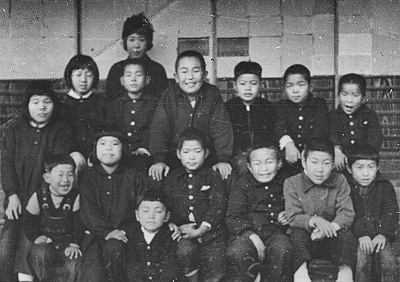

浄泉寺は子供の頃、「日曜学級」があり何度も本堂に集まりお世話になった思い出がある「そ

んな歴史もあったんだ」と知った。

斉藤住職による紙芝居「くもの糸」のカンダタの話は、今も耳の中に残っている。その時のご住

職の顔もまぶたの中に生きている。

懐かしい浄泉寺日曜学級の仲間たち