| 一志町は平安時代宕野郷(たきのごう)と八太郷、日置郷に別れ、大仰は宕野郷に属していま した。中世になると、大仰は隣町の白山町である小倭郷に属しました。 江戸時代は紀州藩、津藩、久居藩に分かれていましたが大仰のみが津藩でした。 明治22年、15の村が大井村、高岡村、川合村、波瀬村にそれぞれ合併して生まれ変わり、昭和 30年その4ケ村が合併し一志町となりました。 村役場が大仰の向川原にあったのはよく覚えていますが、大仰の大、井生の井を取って「大井村」 と命名されたことを最近知りました。 さらに一志町は、旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧芸濃町、旧美里村、旧安濃町、旧香良洲町、 旧白山町、旧美杉村の10市町村と、平成18年1月1日に合併し新たな「津市」としてスタート しました。 <補遺> ■一志郡通史 大西源一 によると、次の記述があります。 日本全国の郷名を挙げたものは、平安時代の中期に源順が編纂した日本最古の百科事典「倭名類 聚鈔」(略して和名鈔という)郡郷部に記載されているものが一番古い。 これによると、一志郡には10郷ありました。 八太郷(鉢多ハツタ)、日置郷(比於木)、島抜郷(之末沼木)、民太郷(三乃多)、神戸郷、 須可郷(須加)、小川郷(乎加波)、呉部郷(久礼部)、宕野郷(多木乃)、餘戸郷 そして、次の説明があります。 ●八太郷 豊地村八田(ハツタ)を中心として豊地・中郷両村に亘る地域であろう。 川合村に八太(ハタ)があるが、和名鈔に八太郷は「波多」と訓まずして「八多」と訓でいる からそれは豊地村の「八田」であると思われる。 ●宕野郷 吉田東伍博士の「大日本地名辞書」には、本郡の西偏、雲出川上流の山地を総称す、全面積十 余万里で多気村・八幡村・伊勢地村・八知村・家城村・竹原村・八山村・境村・下之川村・川口

村・波瀬 村・佐田村・大井村・大三村など十四に分ける。 と断定されているが、宕野郷は、飯南郡の滝野であり、一志郡ではなかったと思う。 一説に、一志郡多気村を以て宕野の古名の遺ったものとしているけれども、一志郡の多気は「タ ゲ」であり「タキ」ではない。 和名鈔には郷の説明はあるが、村名までの記述はない! |

| 真盛上人誕生の地大仰 |

|---|

| 大仰は天台宗真盛派開祖真盛上人が誕生した土地であり、真盛上人に関わる史跡を多く見ることが できます。

明応4年(1495)真盛上人遷化(せんげ:高僧の死去)の とき小倭成願寺一世盛伝上人がその徳を偲び、産湯井戸から南へ 300mほどの所(現上出公会所の敷地内)へ寺を建立、紀貫之 の由来から華香寺(けこうじ)と名づけました。 明治5年に廃寺となりましたが、明治14年西蓮寺山主徳井隆 道師が場所を小泉家館跡に移し誕生寺と改称し再興しました。 境内の入り口に昭和13年県の史跡指定になりました産湯井戸の館があります。 誕生寺の後方が大仰城址で城山と呼ばれ納骨堂があります。 ■一志町史下巻を引用し誕生寺を補足説明。 本尊、阿弥陀如来坐像53Cm、明治14年移転建築、庫裡昭和12年新築。 由緒書 「明応四年二月晦日円戒国師御遷化際、盛願寺の初代盛伝上人、惚傷の余り其館跡に一宇を創立し て、則紀貫之の由を引て華香寺と号す。明治五年十一月無檀無住に付廃止処、同十三年六月十三日 再興許可、同年十月十六日、字山口より移転許可、同十四年四月四日、寺号改称許可」 と記されている。 小泉家系図に「産湯山華香寺」と記載されているが、産湯の井戸とはかなり隔たっている。

当時小泉家は叔父の系統が継いでいたので、館跡でなく小泉家の一部、あるいは屋敷に近接して華

香寺が建てられたものと推測する。  産湯の井戸は屋敷の中心にあったものと考えられる。 産湯の井戸は屋敷の中心にあったものと考えられる。産湯井戸館前からすぐ山手に上ったところに、2m大の五輪の塔 を建てた一画と本地堂のある一画とがあり、これが館のあったと ころとされていて、この丘陵の南側一帯を屋敷の主要地であった と考えられる。 誕生寺から南南東300m雲出川に近い桑畑の中にも、真盛上人 筆を模刻した名号碑が建っている。 慶応三年徳井隆道師が発掘調査したとき、小泉某の文字がある石碑が出てきたのでこの場所を小泉 家の墓地跡と推定し、棺を元の通りおさめてその上に名号碑を建てたのが「塚畑」である。 その詳細を「誕生所名号塔建立来由」として巻子本一巻にまとめ、誕生寺に保管されている。 小泉家は藤能のあと能元が継ぎ、その三代後の勝吉の時、織田勢の侵攻で北畑国司家はのっとら れ、やむなく隠退させられていた北畠具教が、信長の反問苦肉の計によって三瀬谷の館で殺された とき主家と運命を共にしたことが知られる。  阿弥陀如来像はもともと華香寺の本尊であったという。 阿弥陀如来像はもともと華香寺の本尊であったという。地蔵菩薩立像(95Cm)は廃仏毀釈のあおりを受け外人の手に渡り、 危うく海外へ流出する寸前、徳井隆道師が神戸で発見し巨額を投じて買 い求め誕生寺へ奉納した。 過去帳から見る住職 盛伝・・・・・明応4年〜文亀年中 円慶・・・・・貞享2年8月 性海・・・・・享保19年8月28日寂 泰峯・・・・・宝暦2年5月23日寂 行運・・・・・明和3年寂 行完・・・・・寛政12年12月24日寂 覚宗・・・・・文政6年8月16日寂 妙音・・・・・文政12年寂 霊岳・・・・・明治4年6月寂 開基 徳井隆道・・・・・慶応年中留錫 初代 萩原隆応・・・・・明治38年登往 二代 宮崎真俊・・・・・昭和2年11月26日寂 三代 徳井真順・・・・・昭和7年曾原再光寺へ 四代 横山智深・・・・・昭和49年3月寂 五代 柏原智孝・・・・・昭和50年3月普山 平成27年2月寂 誕生寺は、昭和50年3月に柏原住職を迎えるに当り境内の改修をしました。

昭和50年1月本堂庫裏の改修、昭和51年3月に地蔵堂と納骨堂の改修。

昭和60年11月に本堂仏具の新調。

平成5年は宗祖の五百回忌に当るため、平成2年7月から本堂の屋根瓦の葺き替えと産湯井戸の改

修、鐘楼の移設が計画実施されました。   当時の鐘楼は庫裏の前にあり釣鐘の下が参道でした。

新しい鐘楼の工事模様です。

誕生寺の御本尊 久居老人福祉センターで「平成20年度 雲出川流域の歴史と自然 講演集No1」を読んでいたと

ころ、滝川和也氏の講演資料に「雲出川流域の仏さま」という記事があり、誕生寺の御本尊の話が 紹介されておりワクワクしながら読みふけりました。 誕生寺の檀家の一人ですが、この資料を読むまで全く知らない内容でした。  こんな内容でした。 こんな内容でした。「指定文化財ではないが、誕生寺にはちょっと変 わったお姿の仏像がいらっしゃる」ということで した。 普通、如来像は衣を着けるがそれが左肩を覆って さらにその布が右肩にチョットかかる、偏袒右肩 (へんたんうけん)の着方である。 ところが、誕生寺の御本尊は右肩に衣がかかって  いない、右肩を露出したお姿である。 いない、右肩を露出したお姿である。また、両手も説法印と違った他に例のない印を結 んでおられる。 これらは、奈良にある当麻寺の当麻曼荼羅という 浄土の様子を表した大きな曼陀羅の中の御本尊の 特徴あるお姿で、その御本尊を模倣したものと思 われる。 と説明されていた。 制作時期は江戸時代だが、そのような珍しい姿の仏さんだと知り改めて誕生寺へお参りしました。

おん あみりた ていせい からうん (合掌) |

| 真盛上人 |

|---|

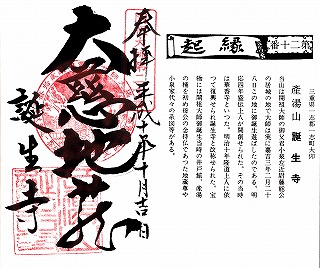

真盛上人は円戒国師・慈摂大師真盛といい、滋賀県にある西教 寺の中興開山の祖師であります。 幼名を宝珠丸といい、嘉吉3年(1443年)に大仰の小泉家に お生まれになりました。(現誕生寺のある場所) 父は小泉左近尉藤能といい紀貫之の17世末で、伊勢の国司北畠 教具に仕え大仰城の城主でした。 1495年2月、伊賀の西蓮寺で48日間の念仏途中にわかに発 病し、53才で亡くなられました。 真盛上人が生まれた大仰には、生まれたときに使ったと言う「産湯の井戸」が誕生寺にあります。 真盛上人にまつわる話は各地に伝わり大仰の「傘着き地蔵」さんもその一つです。 参考文献:一志町史上下卷 ■砂原圓譲著「天性無欲の聖真盛上人」―圓戒国師和讃の解説―から補足説明 圓戒国師真盛上人は、今から550有余年前の嘉吉3年(1443年)正月28日日の出に、伊勢 の国一志郡大仰の里でお生まれになった。 父は、伊勢の国司北畠教具(のりとも)に使える武士で小泉左近尉藤能(さこんのじょうふじよし) と申される。 父は、人皇第八代・孝元天皇の末裔で紀貫之の十七世の末孫にあたる。 紀家は古くから一志郡小倭庄に住まいして、臼木、吉懸(きっかけ)、堀山、稲垣、満賀野(みつが の)、小泉などの一族と共に栄えた。 母は、西川氏の生まれと伝えられていますが名前はわかりません。大仰の成福寺の寺記に「三ケ野 の西川氏の姫」と記されている。 幼名は宝珠丸。 宝徳元年(1449年)4月8日、御歳7歳で川口の光明寺に入寺され、盛源律師に従事された。 康正2年(1456年)、14歳のときに法名を「真盛」と改められた。 真盛上人は伊賀の国長田の西蓮寺で、明応4年正月15日寅の刻(午後4時ごろ)から四十八日間に わたる別時念仏会をお初めになった。 2月29日朝の説法の途中辰の刻(午前8時ごろ)から持病の腹痛が再発した。 2月晦日(30日)酉の刻(午後6時ごろ)御年53才の大往生であった。 小泉家の居城址の近くに、上人ご遷化の年の明応4年に高弟の盛伝上人が開基となって建立され、 寺号を華香寺(けこうじ)と称しました。 明治10年徳井隆道上人が現在地(小泉館跡)に移転復興され「産湯山・誕生寺」と改められまし た。 宗祖大師25霊場の「第20番」である。 誕生寺御朱印  西さんより

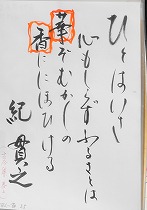

語部さんから華香寺の名の由来を聞きました。 真盛上人は紀貫之の十七世の末孫という事から、百人一首でも知られて いる古今集に収められた、紀貫之の歌から引用されました。 ひとはいさ 心もしらずふるさとは 華ぞむかしの 香ににほひける この歌の、華と香をとり命名されました。 この歌の舞台は、奈良の長谷寺だそうです。 左の書は由来を教えて頂いた語部の海野さんの筆です。 (2018/10/18) |

| 笠着き地蔵さん |

|---|

今からおよそ550年ほど昔の嘉吉3年、大仰の上出に 一人の子が生まれました。 この男の子はお母さんのお腹にいる時、お母さんがお地蔵 さんから宝の珠をさずけられた夢を見たので、宝珠丸とい う名前がつけられました。 宝珠丸は大変かしこい子どもだったので、お父さんは宝珠 丸をお坊さんにしようと思っていました。 そこで、宝珠丸が七才になったある日、宝珠丸に「お寺に行って、お坊さんの勉強をしなさい。り っぱなお坊さんになるまでは家に帰ってはなりません。」ときつく言いました。 宝珠丸はお母さんとわかれるのがつらくてぐずって泣きだしました。 お父さんは怒って半分おどすつもりで、下男に「むずかる子は川にすててこい。」と言いました。 下男はその言葉を本当のことだと思って、宝珠丸を家にあった笠に乗せ権現ぶちへ捨てました。 すると、ふしぎなことにどこからともなく紫の雲がむくむくとわいてきて、笠ごと宝珠丸をつつみ ました。 そして雲出川の上へ上へと押し上げて行き、地蔵ぶちの大きな岩で止まりました。 流れ着いたところがこのお地蔵さんの場所でした。 そして宝珠丸は川口光明寺(現在の盛源寺)から仏門の世界へ・・・・・ 檀徒の教本の中に「圓戒国師和讃」があり次のように伝えています。  父君一時の方便に 大仰河に沈めよと 愚の従者は意なく 千尋の淵に投ぜしに 祥雲俄に起こり来て 岸の邊にたち給う 親族他門に至るまで 奇異の思いを成しにける 砂原圓譲著書「天性無欲の聖 真盛上人」の挿絵に権現淵が描かれています。 さてこの続きは一志町教育委員会編「一志町のむかしの話」文化財シリーズ第三号でお楽しみくだ さい。 「一志町のむかしの話」にはこのほかに、次の興味あるお話が載っています。 ・蛇山の伝説と兄弟分 ・大仰の渡し ・雲出川の船下り ・ぼたん峠 ・向川原の堰跡 |

|

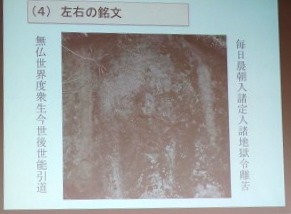

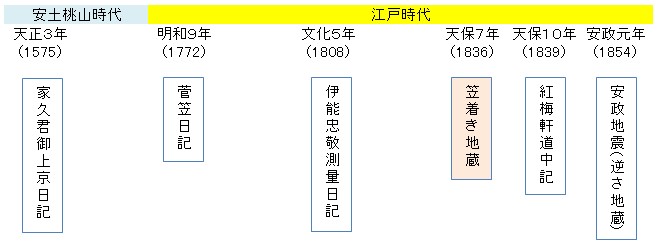

写真は笠着き地蔵さんである。 天保7年(1836年)に刻まれたとされている。 その3年後、天保10年に員弁郡の医師が「紅梅軒 国遊記」という道中記にこの地蔵尊両脇に銘文があ ることが記されている。 近年調査したところ延命地蔵菩薩経の一節が刻まれ ていることが明らかになった。 また、当時草が生い茂り読めなかったと記述されている左側も判読できた。 員弁郡の医師の名前は松宮周節である。 笠着き地蔵さんの南側の雲出川内に「逆さ地蔵」さんがあり、嘉永7年(安政元年 1854年) の大地震で転落したと伝えられている。 「紅梅軒国遊記」には雲出川内の「逆さ地蔵」さんの記述はない。 明和9年(1772年)本居宣長がこの道を通っており、道中記「菅笠日記」には 「川辺をのぼりゆくあたりのけしき。いとよし。所々に岩淵あるを。見くだしたる。いとおそろ し。」 と書かれているのみで笠着き地蔵さんの記述はない。 その当時は岩塊だけだったと推測されます。笠着き地蔵さんは天保7年の作であることも裏付けて いることが分かります。  吉村利男氏が翻刻された前述の「紅梅軒国遊記」から引用すると、笠着地蔵さんは次のごとく描 写されている。 ・大地蔵尊村西山岩道東に有、大岩の面下□一丈程上に地蔵尊形を彫付る 大像也、左右に廿六七字、左の一行は今蔦生栄て見へかたく、切立の大岩の殊に甚高き処なれば 残念、斜ならされは写ゑることあわたす、右に無仏世界度衆生今四後世能引維時天保七丙年晩春と 勒す  吉村利男氏によって「はくさん石造物」へ翻刻された「紅 梅軒国遊記」を読み進むと、次のような興味ある記述に出く わす。 大仰のくだりを拾い読みすると、 ・浄福寺浄土真宗高田派 ・常専寺浄土真宗高田派 ・平康寺天台宗 ・大仰川板橋 ・大神宮御石登楼 ・道分石村中に有、右いせ道と勒り ・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す 道中記を2〜3見比べると、要点的に何々があったとか、宿賃がいくらとか、橋賃がいくらと か、たいがいは箇条書きのものが多くメモの感じがする。 また調べるのではなく土地の人に聞いたものを書き記す、そんな感じもする。 浄福寺?高田派?・・・成福寺、天台宗 常専寺?・・・・・・・浄泉寺 さてさて、「平康寺天台宗」とは何処のお寺さんなんだろう?この道中の時代で、あとの一つで天 台宗なら「華香寺」ではないのだろうか。当てはまるお寺が見当たらない。 そうすると上出にもう一つお寺があったのではないか! そしてまた ・大神宮御石登楼 ・道分石村中に有、右いせ道と勒り ・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す と記載されている。 この大神宮御石登楼は、雲出川沿いの成福寺の横に立つ天明三年建立の常夜灯に間違いないと思 われる。そして村出の在所の中に道分石があったのだ。 さて ・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す 村西に立つとあり、これは村出から西方向、すなわち上出の地にあったものを松宮医師は見たのだ と思う。そう思いたい。 これらについて 津市民文化No4「初瀬街道 その道中日記と石造物」で吉村利男氏は 「道分石」・「道標石」は現在確認できない と述べられている。 また 初瀬街道・伊勢本街道・和歌山街道 歴史の道調査報告書で吉村篤と北川一夫氏は「谷戸坂」の 項で次のように述べられている。 川辺をのぼり字上出の南側の共同墓地の前を過ぎ、そこから500m余行った右手に在所道が分 岐する。 ここに「右はせ道」と刻んだ1m近い道標が一基あったが、古老の語るところでは、明治以前、そ れも相当古いものではないかとのこと。 それも昭和二十五、六年頃行方不明になったという。 と記述され、両資料とも道標は見つからないと述べられている。 平成九年に初瀬街道沿いにある藤田氏の田圃横から発見され、上出公会所敷地内に移された石造 物がある。 その石造物の写真を示すが、私は、松宮医師が大仰を通られ「紅梅軒国遊記」に記載した「道標」 は、この写真の道標であると確信しています。  (*^^)v 平成29年8月、上出公会所の広場がアスファルト舗装された。これに伴い前記事で説明した道

標石は初瀬街道沿いに移設された。 新しい移設場所は、県道(初瀬街道)と在所道へ入る角である。     |