年番、組の人は7時半ごろまでに施主の家に集まり、野辺の送りの準備

をする。

施主は竹のこぎり、ナタ、糊、ハサミ、障子紙、麻紐、スコップ等を用

意する。そして墓地の掃除にいく人、堤燈や旗を作る人に分かれる。

誕生寺から堤燈と旗の木片を借りてくる。

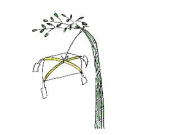

川原からササを8本ほど取ってきて綺麗に枝を払う。先には葉っぱを残す。

ササは障子紙によりテープ状にしたもので巻きつける。このササに堤燈2個と旗4本を取り付ける。

堤燈は骨だけであるのでこれに半紙を貼り付ける。旗は誕生寺さんが用意した南無阿弥陀仏などと

書かれた半紙を木枠に貼り付けササに紐で取り付ける。

|

|

お棺の上にかざす天蓋を作る。

竹を薄く削り図のような十字を作りそれに四角に半紙を貼り付ける。

すこし重くなるので、ササは3本ほど束ねて同じように半紙のテープを

巻き一本に束ねる。

そんなに大きなものではなく半紙2枚程度で四隅に短冊のようなものを

貼り付ける。

|

|

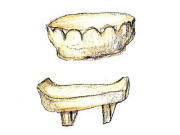

骨入れを作る。

すこし器用さが必要。

写真のように真竹を加工しそれを曲げ、真ん中に骨が落ちないよう半紙

で覆い紐で竹を縛る。

城山への納骨のときに使用する。

|

|

稲ワラで2本たいまつを作る。

出棺の時玄関先で燃やし、消した後お棺が出るところに立てかけておく。

|

|

葬儀の日が友引の時、桑の木か南天の木なければ何でもいい (^^ゞ

図のような小槌をつくる。小さいものである。

紐で結び当日お棺をかつぐ人の足に縛りつけ、ひきづって墓まで行く。

これによって友引が帳消しになるという。(笑)

本来精神的に弱い人間として、都合の悪いことを何かに置き換え不安を

解消する生活の知恵かな。

仏滅の後は必ず大安、余り気にしなくていいと思うけど、気にするとこれが気になるものだ。

|

|

お昼頃までには儀式で用いるアイテムをお寺から借りておく必要がある。

導師が座る椅子、鉦、香炉に焼香の器。

もし亡くなられた人が男性なら竹筒で作った生花筒。

香炉や焼香は墓地へ持っていくものである。

一通り準備が終われば非時をよばれ、一旦家に戻り正装し葬儀にでる。 |

|

出棺

年番により土間でワラのたいまつが燃やされ、出口でそれを消し立てかけておく。

年番による出棺の合図の鉦が打ち鳴らされる。

それに合わせ誕生寺の鐘が年番によりゴ~ン、ゴ~ンと打ち鳴らされる。

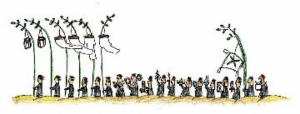

野辺の送りをする行列の順番が指示される。

・堤燈2本

・幡4本

・燈篭2個

・生花(女性の場合はなし)

・紙華

・蝋燭

・香炉

・水持

・御膳

・写真

・位牌

・天蓋

・お棺

先頭は朝作った堤燈だ、送られる人も足元は明るい方がいいだろう。

各々が持ち場に入り墓地に向かって粛々と進む。

|

|

先頭の堤燈から燈篭までは組の人が持つ。

誕生寺では墓地に着くまで鐘が打ち鳴らされる。

鉦の音が先導する。

風に白い幡がはためき、堤燈がゆれ時々ササの葉がこ

すれる音がする。

粛々と進む野辺の送りは、セレモニーセンターで決められたプログラム通り霊柩車で送り出すもの

とは違った、寂しさと荘厳さを感じる。

|

|

墓地に着いたら中央の丸い石の台を反時計回りに堤燈、幡、燈篭、生花

は3回まわり幡などは墓地の隅に立てかけておく。

位牌、天蓋、遺骨も3回周り天蓋も墓地の隅に立てかけておく。

丸い石の台には遺骨、写真、位牌が置かれ前の四角い石の台には香炉や

焼香、両側に燈篭生花の祭壇が作られる。

施主以外の濃い親戚2名による野礼により葬儀は滞りなく終わる。

組の人は幡や堤燈を片付け寺へ戻す準備と燈篭を立てかける。

年番は施主に変り墓地の墓への納骨を行なう。(土葬時代墓穴を掘るのは年番)それらが終わった

頃、誕生寺での灰葬法要に参列する。

その後施主の家で灰葬御礼の精進料理を頂き帰路につく。

遠くの親戚の関係もあり当日に初七日の法要も済ませることも多いが年番は初七日までおまいりを

する。

初七日は「傘餅」や「いれぼうしゃ」などの風習がある。

広出組では香典は出さない申合せがあり、初七日の日にご仏前としてあげる。ご仏前なので香典返

しは考えなくていい。

初七日が終われば組の人は初盆まで特にお参りはない。

墓地に置かれた位牌や御膳や紙華は自然の中でなくなるまでほって置けばよい。

|

|

|

|

故郷は35日で尸揚げとなる。

誕生寺は格が高いので裏の城山に納骨堂がある。

本堂での回向が終わり一部の骨を寺の中にある墓に収め、残りは組の人

が作ってくれた竹の骨入れに入れ城山に登る。

竹の骨入れを納骨堂の前に安置する。

城山での納骨は施主が線香に火をつけ参拝者に配る。

一本は納骨堂の左横にあるお地蔵さんに線香をあげる。

住職の回向が始まり念仏になれば、各自が納骨堂の入れる口に線香をいれ合掌。

施主が最後に竹の骨入れと線香を納骨堂の中へ入れ合掌。

これにより、法要は滞りなく終わることとなる。

|

■「三昧」とは

子供の頃「さんまいへセミ採りに行こ!」とか、「さんまいへお参りや」とか言っていた。

いわゆる墓地へ遊びに行ったりすることなのだが、最近はあまり使わない。

ここら回しの方言かな程度に思っていた。

最近、知られざる郷土史「津とその周辺」を読んでいたら、高田派十世の真慧を紹介する段で次の

ような説明がありました。

・・・この頃、一般の人々は、死んでも僧侶による葬式は出してもらうことができず、死骸は村は

ずれの「三昧(さんまい)」へ埋めてくるのが普通で、それが一層死後の世界への不安につながっ

ていました。

そこで、真慧は、「野袈裟」と言う簡易葬式用具を案出して村々の道場へ交付し、貧しい人々にも

葬式をつとめてやるようにしました。・・・

そんなことで、「アレッ!さんまい?」と思い辞書を引きました。

広辞苑第六版より引用すると

さんまい【三昧】

①(ザンマイとも)〔仏〕

・(梵語 samdhi の音訳。三摩地・三摩提とも。定・正定・等持・寂静などと訳

す)心が統一され、安定した状態。一つのことに心が専注された状態。四種

三昧・念仏三昧など諸種の行法がある。

源氏物語[松風]「念仏の―をばさるものにて」

・三昧場(さんまいば)の略。

②(他の名詞に付いて、ザンマイと濁音化する)

・一心不乱に事をするさま。「読書―」

・むやみやたらにするさま。「刃物―」「ぜいたく―」

そして、「三昧場(さんまいば)」を引くと

・死者の冥福を祈るために設けた墓地に近い堂。また、墓所。

ということで、ここら回しで通じる言葉かとずっと思っていたが、全国的に通じる言葉でした。

|

|