■「紅梅軒国遊記」平康寺の推理

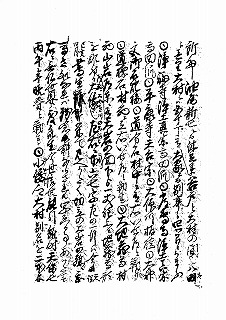

吉村利男氏によって「はくさん石造物」へ翻刻された「紅梅軒国遊記」を読み進むと、次のような興味

ある記述に出くわす。

出典:飯田良樹氏経由吉村利男氏より

大仰のくだりを拾い読みすると、

大仰のくだりを拾い読みすると、・浄福寺浄土真宗高田派

・常専寺浄土真宗高田派

・平康寺天台宗

・大仰川板橋

・大神宮御石登楼

・道分石村中に有、右いせ道と勒り

・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す

道中記を2〜3見比べると、要点的に何々があったとか、宿賃がいくら

とか、橋賃がいくらとか、たいがいは箇条書きのものが多い。

また調べるのではなく土地の人に聞いたものを書き記す、そんな感じが

する。

浄福寺?高田派?・・・成福寺、天台宗

常専寺?・・・・・・・浄泉寺

だから、成福寺も浄泉寺も当て字的に書いたのだろうと推測できる。

「菅笠日記」の解説本でも興味ある内容がある。この日記は帰宅してから書かれたものである、と解説して

いる。元は「よし野紀行」だった、そして谷川士清と書簡を交換しているなかで谷川士清はこの日記にい

ろいろ意見も言っており最終的に菅笠日記に決まったようだ。

そして「菅笠の日記にのたまへる貝戸は垣内と書り、されば垣の転なればかいなるべし。小倭の内也」

と指摘され宣長は訂正している。

さてさて、「平康寺天台宗」とは何処のお寺さんなのだろうか?

この道中の時代で、あとの一つで天台宗なら「華香寺」ではないのだろうか。ちょっと当て字的にも当て

はまるお寺が見当たらない。成福寺さんも浄泉寺さんも街道からよく見える、今でこそ誕生寺は山の上だ

が華香寺はちょっと初瀬街道から見えにくいだろう。そうすると上出にもう一つお寺があったのではない

か!小泉家の菩提寺となる寺があっても不思議ではない?

父母が小字名にもない「八丁寺の畑へ行ってくる・・・」と言っていた記憶がある。もしかしたら、中世

古(畑の土地の名)の付近にお寺があったのかもしれない。塚畑にも近い・・・・・。

この点についていろいろ思いを募らせるのだがスッキリしない。

道中の見聞は、その場所まで出向き表札などで確認することは少ないだろう。

たぶん、道行く人に尋ねたりして書き溜めたものと想像する。聞き間違いもあるだろう、当て字で記録も

するだろう。当時、漢字を書ける人は少なかっただろう。

「もしもし松宮さん、その字は違います、こう書くのです」と言ってくれる村人はいなかったと思う。

本居宣長ですら、菅笠日記に書かれた土地名を谷川士清に指摘され訂正している。

そうなんです。

松宮医師は、上出の在所の真ん中に見える「華香寺」を「平康寺」と記録したのです。

「もしもし、あそこに見えるお寺さんは何と言うお寺さんですか?」

「あぁ〜あれですか、真盛上人で有名な けこうじ さんです。」

「そうですか、 へこうじ さんですか、ありがとうございます。」

松宮医師には「華香寺(けこうじ)」が「へこうじ」と聞こえたのです。

そして、記載する漢字が思い起こせず

「へこうじ・へこうじ・へこうじ・・・・へいこうじ」となり、「平康寺」と記録した。

う〜ん、こんな結論だと松宮医師に叱られるなぁ。

真実が分からないところに、松本清張の短編小説を読んでるワクワク感がある。

池波正太郎の短編小説を読んでるように、往時の世界に引きずり込まれるような緊張感がある。

こんな場合専門家はどのように解決していくのだろうか、ここで終わりでなく、終わりで始まりだ。

伊賀上野「司城」であった藤堂元甫の企画により編さんが始まった郷土史であり、宝暦11年(17

61)に伊勢国志摩国が完成している。

明治期以降印刷物として出版されているが、上野市図書館には藤堂元甫の家に伝わる副本がある。

これに当時のお寺の名前が載っていないか見ておく価値はある。

三国地志巻之三十八に伊勢国壱志郡「梵刹」の項がある。

お寺の名前だけが描いてあるので探しにくい。

村の名が注書きにある寺名に次の名が見られた。

浄泉寺(大仰村)

来福寺(石橋村)

安能寺(其倉村)

平楽寺(日置村)

これらになぜ村の名前が付せられているのか分からない、ほとんどお寺の名前だけである。

その前後に、成福寺と花光寺が見えるが村の名前はない。

この花光寺とは、もしかして「華香寺」のことかな、そう思いたい感じである。

残念ながら、三国地志から平康寺はおろか華香寺の名も見つけることは出来なかった。

成願寺は載っているが小山の青巖寺は載っていないし、其倉にお寺あったかな?なぜ村別に整理しない

のかなどなど疑問もあるが、平康寺は何かの間違いであるのかもしれない・・・・・。

61)に伊勢国志摩国が完成している。

明治期以降印刷物として出版されているが、上野市図書館には藤堂元甫の家に伝わる副本がある。

これに当時のお寺の名前が載っていないか見ておく価値はある。

三国地志巻之三十八に伊勢国壱志郡「梵刹」の項がある。

お寺の名前だけが描いてあるので探しにくい。

村の名が注書きにある寺名に次の名が見られた。

浄泉寺(大仰村)

来福寺(石橋村)

安能寺(其倉村)

平楽寺(日置村)

これらになぜ村の名前が付せられているのか分からない、ほとんどお寺の名前だけである。

その前後に、成福寺と花光寺が見えるが村の名前はない。

この花光寺とは、もしかして「華香寺」のことかな、そう思いたい感じである。

残念ながら、三国地志から平康寺はおろか華香寺の名も見つけることは出来なかった。

成願寺は載っているが小山の青巖寺は載っていないし、其倉にお寺あったかな?なぜ村別に整理しない

のかなどなど疑問もあるが、平康寺は何かの間違いであるのかもしれない・・・・・。

■「紅梅軒国遊記」の道標

紅梅軒国遊記には

・大神宮御石登楼

・道分石村中に有、右いせ道と勒り

・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す

と記載されている。

この大神宮御石登楼は、雲出川沿いの成福寺の横に立つ天明三年建立の常夜灯に間違いないと思う。

そして村出の在所の中に道分石があったのだと思われる。

さて

・道標石村西に立つ、右いせ道と勒す

村西に立つとあり、これは村出から西方向、すなわち上出の地にあったものを松宮医師は見たのだと

思う。そう思いたい。

これらについて

津市民文化No4「初瀬街道 その道中日記と石造物」で吉村利男氏は「道分石」・「道標石」は現在

確認できないと述べられている。

また

初瀬街道・伊勢本街道・和歌山街道 歴史の道調査報告書で吉村篤と北川一夫氏は「谷戸坂」の項で次

のように述べられている。

川辺をのぼり字上出の南側の共同墓地の前を過ぎ、そこから500m余行った右手に在所道が分岐する。

ここに「右はせ道」と刻んだ1m近い道標が一基あったが、古老の語るところでは、明治以前、それも

相当古いものではないかとのこと。

それも昭和二十五、六年頃行方不明になったという。

と記述され、両資料とも道標は見つからないと述べられている。

私は、松宮医師が大仰を通られ「紅梅軒国遊記」に記載した「道標」は、初瀬街道沿いにある藤田氏の

田圃横から、平成九年に上出公会所敷地内に移したこの写真の道標であると確信します。

平成29年8月、上出公会所の広場がアスファルト舗装された。

これに伴い前記事で説明した道標石は初瀬街道沿いに移設された。

新しい移設場所は、県道(初瀬街道)と在所道へ入る角である。

これに伴い前記事で説明した道標石は初瀬街道沿いに移設された。

新しい移設場所は、県道(初瀬街道)と在所道へ入る角である。

主な出来事の年表

| 西暦 | 年号 | 事 象 |

| 1872 | 明治5年 | 「華香寺」 廃寺となる |

| 1854 | 安政元年 | 安政東海地震により「さかさ地蔵」となる |

| 1839 | 天保10年 | 「紅梅軒国遊記」大仰記録 |

| 1836 | 天保7年 | 磨崖仏「笠着地蔵」完成 |

| 1783 | 天明3年 | 大神宮御石登楼 |

| 1772 | 明和9年 | 「菅笠日記」大仰記録 |

| 1761 | 宝暦11年 | 「三国地誌」 伊勢国、志摩国完成 |

| 1745 | 延享2年 | 大仰上村百姓口上書 |

| 1677 | 延宝5年 | 大仰川板橋 |

| 1656 | 明暦2年 | 伊勢国與地全図 |

| 1495 | 明応4年 | 華香寺 建立 |